同言评论|晦暝黎明:人工智能生成艺术的争议

杰森·艾伦 (Jason Allen) ,《太空歌剧院》(Théâtre D'opéra Spatial) ,2022年。© Jason Allen

* * *

人工智能生成艺术(Generative AI Art)正逐渐从实验性创作走向主流视野。北爱尔兰艺术家格伦·马歇尔的《乌鸦》获得2022年戛纳短片节最佳影片,展现了AI影像与舞蹈艺术的融合;由德国艺术家马里奥·克林格曼使用生成对抗网络(GAN, Generative Adversarial Network)模型创作的影像装置《路人记忆一号》进入了苏富比伦敦拍卖;德国摄影师鲍里斯·埃尔达 的AI摄影作品《假性记忆:电工》获得索尼摄影比赛大奖;美国游戏设计师杰森·艾伦借助 Midjourney 模型生成的《太空歌剧院》获得科罗拉多州艺术博览会数字艺术类大奖。在中国,李郁和刘波的展览“今时何时”用AI生成的假新闻图片探讨新闻摄影中的真实性和刻板印象;宋婷的作品《补》系列采用GAN对敦煌壁画进行补色和再次创作。在节展方面,AI公司 Runway 举行的 AIFF(AI Film Festival)在2025年举办了第三届;林茨电子艺术节(Ars Electronica Festival)作为全球最具影响力的电子艺术展也持续展出多项与AI相关的新媒体艺术作品。

马里奥·克林格曼(Mario Klingemann),《路人记忆一号》(Memories of Passersby I),2018年。© Mario Klingemann

当全球文科危机和AI技术浪潮同时席卷而来,本文希望对以下问题进行探讨:当使用技术手段可以用更短的时间和更少的成本进行创作,作者性会出现怎样的转向? 当艺术家使用AI技术进行创作的时候,创作者的主体性是否发生了改变,而AI生成艺术的虚构性又如何影响作品的原真性?技术介入能否帮助作者进行情感表达,又是否阻碍了作者的情感表达?当 ChatGPT 和 Deepseek 的话语拟人程度越来越高,创作者是被新的技术解放了还是被奴役了?在人文主义与全球文科危机的背景下,创作者如何运用跨学科工具重塑自己的话语(narrative)并找到自身立足之地?由此衍生的更深层问题是,何为智能(intelligence),何为人类?

首先,在AI生成的艺术作品中,是谁在创作?罗兰·巴特的《作者之死》在开头提到巴尔扎克在小说《萨拉辛》中描写了一个男扮女装的阉人歌手,接着提出疑问:“这是谁在说话?是一直不知道此人男扮女装的小说主人公吗?是由于本人经历而对女人性格的思想活动有深刻了解的巴尔扎克这个人吗? 是‘在文学上表达女性思想’的巴尔扎克这个作者吗?”(1) 与之相似,当人类作者引导AI产出拥有艺术性作品的时候,谁是创作者?当AI产出一些拥有创造性的图像和文字时,这里的创作者是训练数据的提供者吗,是算法模型设计者吗,是AI模型本身吗,是输入指令的终端使用者吗?2023年,美国版权局首次对AI生成作品的版权问题做出了较为明确的回应,驳回了克里斯蒂娜·卡什塔诺娃(Kristina Kashtanova)使用AI绘画工具 Midjourney 参与生成的漫画作品《黎明的曙光》(Zarya of the Dawn)的版权申请,反映了美国版权局对AI生成作品版权归属于终端用户的否定态度。(2) 由此可见,关于AI伦理和知识产权的很多问题仍然处于悬而未决的状态。

格伦·马歇尔(Glenn Marshall),《乌鸦》(The Crow) ,2022年。© Glenn Marshall

比如,前文提到的短片《乌鸦》,它的创作过程包含输入舞者的影像,然后使用AI对于这段影像进行风格和结构方面的重新创作。这里有两方面的问题。第一方面是,进行有意选择风格、重新组合已有符号的行为主体是谁?在艺术创作的语境下,AI是否可以单独作为一个主体,而在当前的情况下,我们又在什么程度上可以接受AI拥有意识,甚至是创造性意识?比如,像 ChatGPT 和 DeepSeek 这样的智能体,它们基于人类的共同经验和社会互动信息进行训练,是否可以被视为当前人类经验的集合?如果将其视为这样的经验集合,可能会引发诸多问题,例如:由于输入数据的偏差导致系统性偏见;缺乏对时间连续性的理解,从而无法真正“经历”人类的经验和情感;缺乏集体无意识(collective unconscious);以及缺乏因果推断能力和对伦理问题的判断。第二个方面是,AI创作中抄袭的法律和艺术伦理问题仍处于灰色地带。举例来说,假如AI工具生成带有版权图像的影像,当这样的图像被大规模传播,当具体指令的输入者已经不可考证,科技公司是否需要为其负法律和伦理的责任,而使用AI协助创作又是否需要取得原始图像的版权?比如,在创作《路人记忆一号》的过程中,克林格曼使用数千幅17至19世纪的肖像作品作为原始数据训练他的AI模型,其中艺术伦理和版权方面在今日仍处于含混不清的状态。当然,在所有新事物出现的初期,法律、伦理的讨论和政策制定总是必经之路,而作为人工智能这样在无国界的程度上登峰造极的事物,如果要各自解决,则会加剧各个国家和地区管理办法的分化,也许会对全球技术社区的开放程度造成阻碍。

鲍里斯·埃尔达 (Boris Eldagsen) ,《假性记忆:电工》(Pseudomnesia: The Electrician),2023年。© Boris Eldagsen

其次,当AI技术已经拥有一定程度的创造力,作为人的创作者如何保护自己的作者性(authorship)和作品的原真性(authenticity)?当前的时代尚处于这种新媒介出现的开端,我们也许可以借鉴艺术史当中摄影和电影出现时的思潮预判今后的趋势。在《机械复制时代的艺术作品》中,本雅明探讨了在多个新技术浪潮来临初期的反思,比如,摄影技术消解了艺术的唯一性;又比如,电影的可剪辑性使得它成为一种可以被机械编排创造的整体,“登台表演的演员进入到了角色中,而电影演员则往往做不到。他/她的成就并不是一个统于一体的成就,而是由众多的单个成就组成的。”(3) 生成式AI对于艺术创作也是同等程度的震荡,以往需要高超技术可以达到的结果现在可以用简短的文本指令实现,而这种技术变化还不只是复制和编排,而是会有新的想法和表达方式产生。在2024年,《十月》(October)杂志发布的《关于艺术与机器学习的问卷》提出了以下问题: “AI的生成能力是一种渐进的变化还是根本上的变革?”David Joselit 在回应这一问卷时把策展人将藏品转化为一种叙事的行为,和机器学习靠算法将数据进行训练、验证和输出结果的过程进行比较:“如果我们不将机器学习视为对人类能动性的替代,而是将其看作策展功能的削弱,那么我们或许能够看到一种干预的可能性:人文学者可以主张对这类劳动进行重新评估和定义。”(4) 从这种角度来说,当人的思考和工作的价值被重新定义,当重复性(包含曾经需要高超技术的)工作可以被替代的时候,人如何更习惯于去做概念创作者和系统设计者?有哪些新的工作方法可以让人类创作者不被技术绑架奴役而是被技术解放?如何将新兴技术变成社会基础设施(infrastructure)的一部分?以下或许是一些可能性:第一, 任何新技术在刚开始时可能都会被视为对现状的威胁,应将其作为合作伙伴而非威胁;第二,从基础教育开始注重创造力、批判性思维和解决问题的能力;第三,创新往往源于不同领域经验的交叉融合,因此需要更多跨学科的创作。

李郁+刘波,“今时何时”(What Era is This?), 2024年1月11日至4月8日,武汉影像艺术中心。© Li Yu + Liu Bo

同时,AI使艺术拥有了更高维度的可复制性,那在这个过程当中,它是否消解了作品的的原真性(authenticity) ? 《机械复制时代的艺术作品》中提到, “一件东西的原真性包括它自问世那一刻起可继承的所有东西,包括它实际存在时间的长短以及它曾经存在过的历史证据。”(5) 然而,在技术介入的过程中,作品的 “唯一性”与“历史痕迹”逐渐被模糊化,尤其是当AI能够无限复制或生成相似作品时,正符合本雅明关于“灵韵消散”的讨论。例如,在展览“今时何时”中,李郁和刘波用生成式AI这种完全虚构的媒介对于新闻摄影的“绝对真实”进行探讨,也对“芸芸众生”这个概念进行反思。“同样是稍纵即逝,随机种子(random seed)生成的角色和街头偶遇的路人,到底有什么不同?”(6) 当浮世绘一般的世情百态和“芸芸众生”被重新用AI进行场景重建,这些图像中的人其实并不是真实存在的,但是他们看起来却和身边的每一个人都一样,这给观者带来一种真实和虚拟世界的错位感。在作品《居民楼电梯收费0.4元一人》中,AI生成的图像演绎了2012年的武汉旧新闻:“4月4日,汉口市民张先生称,前几天,他到汉口合作路18号居民楼办事时,发现坐一次电梯需按每人头缴费0.4元。”其中,因为AI无法完成手部细节,图像中的人竖起四根手指。这大概是作者用调侃的方式,提醒观众重新思考眼前事物的真实性,眼见不一定为实。

普通人每天面对网络上大量AI生成的文本和影像信息,已经增加了辨认信息源真实性的成本,现在已经算是一种当代生活带来的新挑战。但这样的新挑战对于创作者而言是更高维度的。它促使创作者思考,在AI广泛介入导致艺术的历史感和距离感逐渐被技术消解之后,应如何重新定义作品的独特性和价值。

* * *

注释及引文出处

(1) Roland Barthes, "The Death of the Author", Aspen 5-6 (1967).

(2) 刘嫱、吕欣,“AI绘画:艺术革命还是伦理危机?”《光明日报》,2023年04月02日。

(3) 本雅明著,王才勇译,《机械复制时代的艺术作品》 (杭州:浙江摄影出版社,1993年),第24页。

(4) David Joselit, “A Respond to the Questionnaire on Art and Machine Learning,” October 189 (2024).

(5) 本雅明,《机械复制时代的艺术作品》,第6页。

(6) “今时何时:李郁+刘波的AI咒语与新闻肖像”展览前言, 2024年1月11日至4月8日,武汉影像艺术中心。

* * *

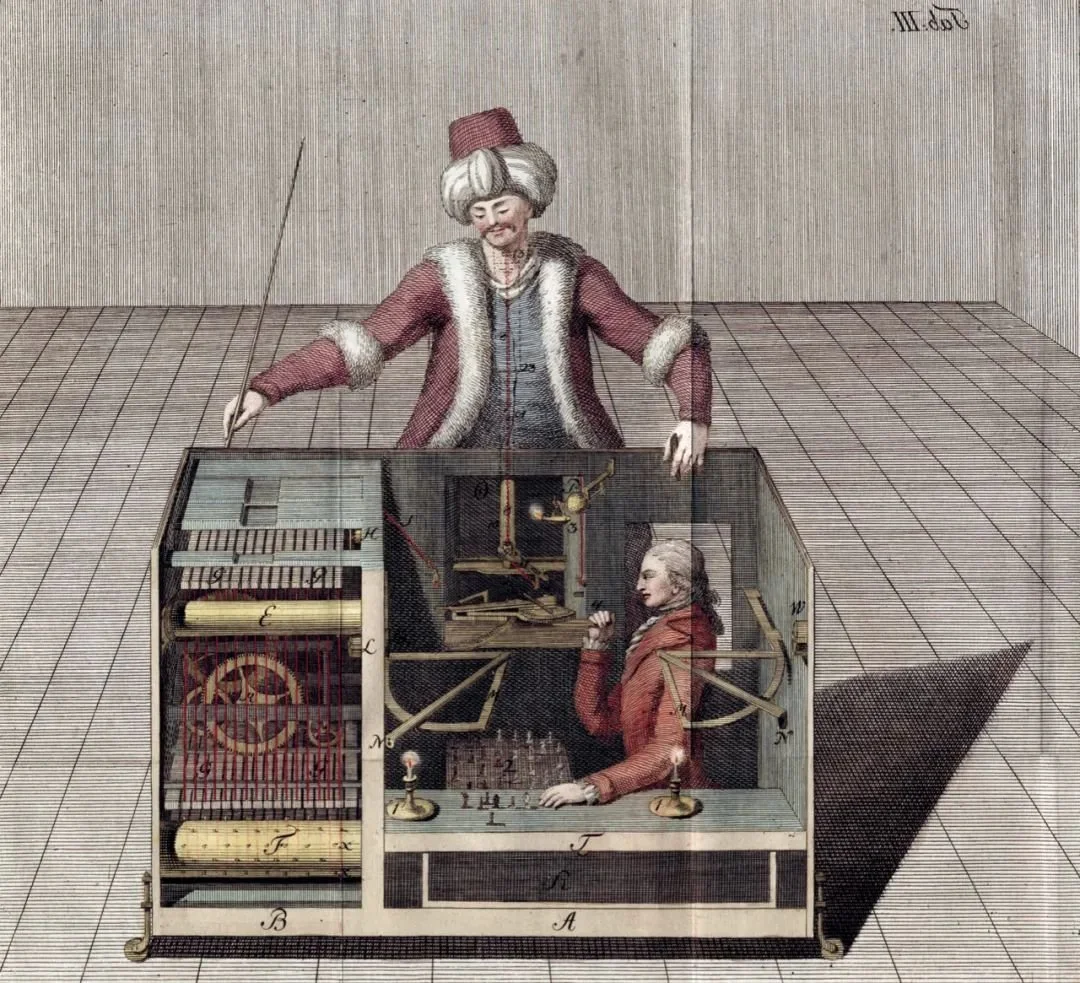

沃尔夫冈·冯·肯佩兰(Wolfgang von Kempelen)在1769年发明的自动棋手“土耳其人”(The Turk)经常被引为早期人工智能的探索。插图来自约瑟夫·拉克尼茨(Joseph Racknitz)1789的小册子。参见 Jessica Riskin, "Frolicsome Engines: The Long Prehistory of Artificial Intelligence", The Public Domain Review, May 4, 2016.

格伦·马歇尔(Glenn Marshall),《乌鸦》(The Crow) ,2022年;马里奥·克林格曼(Mario Klingemann),《路人记忆一号》(Memories of Passersby I),2018年;鲍里斯·埃尔达(Boris Eldagsen) ,《假性记忆:电工》(Pseudomnesia: The Electrician),2023年;杰森·艾伦(Jason Allen) ,《太空歌剧院》(Théâtre D'opéra Spatial) ,2022年;李郁+刘波,今时何时(What Era is This?), 2024年1月11日至4月8日,武汉影像艺术中心;宋婷,《补》,2022年;克里斯蒂娜·卡什塔诺娃(Kristina Kashtanova),《黎明的曙光》(Zarya of the Dawn),2022年。

* * *

本文为“同言工作坊2025”研究员(research fellow)作品,收稿时间为2025年2月。写作顾问:张洁平,责任编辑:欧宁。

作者席文月,是一名跨学科学者,目前在圣母大学攻读博士学位,曾就读于纽约大学和史密斯学院。她关注生成式人工智能、社会网络、科技伦理和青年文化。她也是一名写作者,尝试在学术与文学之间建立有张力的对话。