同言评论|冲突区:伊拉克往事的沉溺

瓦法·比拉尔(Wafaa Bilal),《在一粒小麦中》(In a Grain of Wheat),3D打印拉玛苏(Lamassu)雕像以及注入了它的数字 DNA 的伊拉克麦粒,2023年。图片拍摄于芝加哥当代美术馆比拉尔的个展“放任我”(Indulge Me),摄影:Robert Chase Heishman,2025年。© Wafaa Bilal + MCA Chicago

* * *

在某种语境下,用艺术作品表达政治观点是一个危险的举动。瓦法·比拉尔(وفاء بلال, Wafaa Bilal)1966年出生于伊拉克南部什叶派的圣城纳杰夫(Najaf),受家庭成员被认为政治上不忠诚的连累,他不能在大学学习艺术而改修了地理。他用艺术创作批评萨达姆·侯赛因政权,结果被逮捕。1991年,又因拒服兵役并组织反对团体而被通缉。他逃出伊拉克边境后,住在沙特的难民营。1992年,美国宣布接收部分难民,他终于离开中东,到了美国。时隔33年后,他在芝加哥当代美术馆举办的个展“放任我”(Indulge Me),仍然无法摆脱他的伊拉克身份和经历的影响。

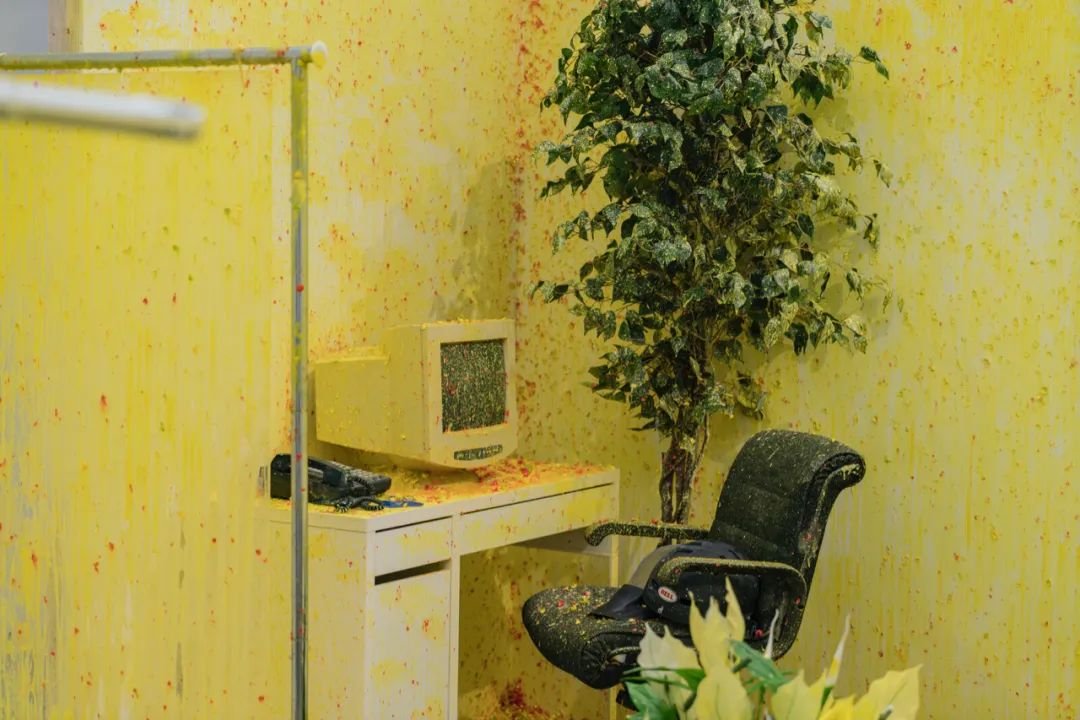

一进入展厅,第一个作品就是对2003年伊拉克战争的回顾。《国内紧张局势》(Domestic Tension)原本是比拉尔2007年在芝加哥FLATFILE 画廊为期一个月的行为艺术作品。艺术家在艺术空间中一个随时面临枪击威胁(以遥控彩弹枪模拟)的房间里住了一个月,彩弹枪可以打中房间的各个角落。一个月的时间里,观众可以从网上点击发射彩弹,并通过实时直播看到房间里的情况。彩弹枪射击时响声巨大,子弹炸开的黄色颜料染满了展墙,充满恶臭。在表演期间,比拉尔每天写日记,并进行拍摄记录。《国内紧张局势》还原了艺术家的亲兄弟哈吉(Haaji)2003年在伊拉克被美军无人机射死的事件。比拉尔提取了军用无人机的行为模式:远程空间、实时射击、随机伤害、攻击者的匿名性以及暴力的集体性。

瓦法·比拉尔,《国内紧张局势》,2007年行为艺术的复制再现,芝加哥当代美术馆,2025年。© Wafaa Bilal + MCA Chicago

瓦法·比拉尔,《国内紧张局势》,2007年行为艺术的复制再现,芝加哥当代美术馆,2025年。© Wafaa Bilal + MCA Chicago

瓦法·比拉尔,《国内紧张局势》,2007年行为艺术的复制再现,芝加哥当代美术馆,2025年。© Wafaa Bilal + MCA Chicago

展览以新搭建的木构房间还原了2007年行为艺术的结果,可以说是“还原的还原”。它是静态的,而当年的作品是一个正在进行时的“战场”。比拉尔虽然带着头盔、护目镜等安全护具,但在一个月的时间里一直被彩弹枪射击侵扰,饱受肉体上的疼痛和精神上的折磨。来自128个国家的观众共发射了65000颗彩弹、连线聊天室里的仇恨与谩骂、对艺术家躲避射击的抱怨,呈现了对伊拉克战争、国际政治以及这次表演不同观点的争议。在这种激烈的你来我往中,观众与艺术家共同卷入了一种堪比战争的紧张关系。然而,仅静态地还原现场艺术的结果,进行档案式的复制再现,在某程度上削弱了作品的“本真性”。雅克·朗西埃认为当代艺术所应有的“邀约”(invitation/encounter)在原作中曾被成功激活,而在复制品中却被取消了。(1)观众再也无法参与作品,只能感受一下彩弹在墙上的留痕,或看看档案录像。

瓦法·比拉尔,《国内紧张局势》,芝加哥 FLATFILE 画廊,纪录照片,2007年。© Wafaa Bilal

瓦法·比拉尔,《国内紧张局势》,芝加哥 FLATFILE 画廊,纪录照片,2007年。© Wafaa Bilal

“保存行为艺术或舞台艺术,就像试图把烟雾留在口袋里。”让·温莱特(Jean Wainwright)的烟雾比喻道明了现场艺术难以收藏的特性。(2) 将行为艺术转换成影像留存是一个可接受的方式,虽然这两者有本质的不同,但影像记录下行为艺术,至少让不在现场的人也可以目睹“烟雾”消散的过程。

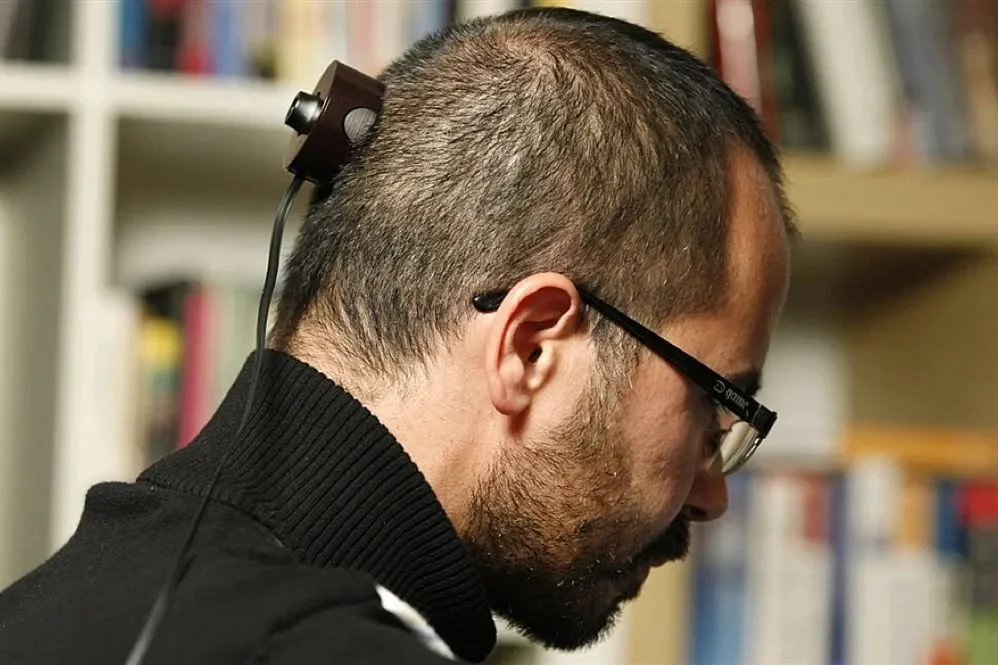

比拉尔另一个著名的行为艺术作品是《第三个我》(The 3rd I),在展览中也是以档案的形式出现。从2010年12月15日起,他在自己的脑后植入了一块钛板,连着一个摄像头,每分钟自动拍摄一张照片,以 UBS 接口连接到他随身携带的笔记本电脑,再以3G无线路由器把照片上传到一个为此专门架设的网站供观众浏览。此作品的想法来自他从伊拉克逃亡到美国的经历,慌乱路途中的记忆只能靠双眼摄取,脑海中的留存也短暂易逝,它无法变成身外的记录档案以供日后回顾。通过在脑后植入自动摄影装置,比拉尔解放了传统摄影依赖双眼和双手的束缚,捕捉了自己每天的日常生活,以反摄影、去美学化的技术/生物性图像,在网站平台上展开了实时的故事讲述(storytelling)。

瓦法·比拉尔,《第三个我》,植入摄像头纪录照片,2010年。© Wafaa Bilal

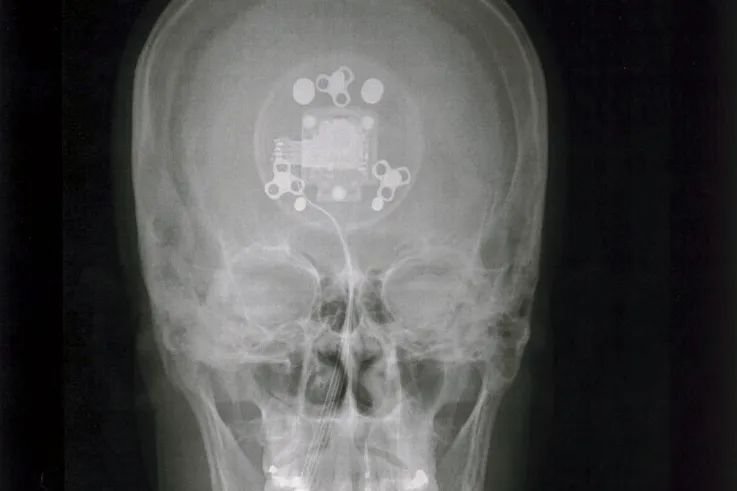

瓦法·比拉尔,《第三个我》,植入摄像头X光片,2011年。© Wafaa Bilal

此作品原计划进行一年,但比拉尔因出现持续疼痛而在2011年2月4日取出了摄像头。在展览中,十多年前的海量图像在屏幕里如同流动的电脑数据,一排一排地生成,每张图像左下角都标注精确到每分钟的时间,并与展览期间每天的计时同步。例如我在2025年2月13日2:45 pm在展览中看到的图像,其显示的拍摄时间恰好是同一时刻。在此作品的档案中,还展出了一张摄像头被植入比拉尔脑后的X光片,清晰可见他的脊椎骨骼和相机的构造元件和电子线路。《第三个我》最有意思的是打破了人眼只能环顾面前180度视域的制约,靠脑后的图像生产拓展了观看的边界。它令人想到福柯所说的“全景式监狱”,不过这种可以进行全方位观看的空间设置是一种权力的监视系统,而比拉尔的作品则出自超越个人视力局限的观看愿望,是观看的解放而不是禁锢。

瓦法·比拉尔,《布什捕获之夜:虚拟圣战者》(The Night of Bush Capturing: Virtual Jihadi),电子游戏,2008年。图为芝加哥当代美术馆展示此游戏的“伊拉克网吧”,2025年。© Wafaa Bilal + MCA Chicago

瓦法·比拉尔,《布什捕获之夜:虚拟圣战者》截图,2008年。© Wafaa Bilal

在展厅里继续游走,接下来看到一个角落被改成了伊拉克网吧的模样。老式的戴尔电脑里安装了比拉尔在2008年设计的电子游戏《布什捕获之夜:虚拟圣战者》,这是对美国和基地组织两个敌对阵营分别发行的两款电子游戏的回应。在国际冲突中,电影、游戏作为新的政治宣传工具,常常内嵌了开发者所在国家的意识形态和彼此之间的政治斗争。2003年在美国发行的《寻找萨达姆》(Quest for Saddam)是一款非常流行的游戏,玩家在其中与典型的伊拉克敌人作战,并努力去刺杀萨达姆。2006年,基地组织把这个游戏改成了一场追捕布什的行动,改名为《寻找布什:布什捕获之夜》(Quest for Bush: The Night of Bush Capturing)发布。而比拉尔破解了基地组织的游戏版本,再改了一个新版,让玩家扮演一名自杀式炸弹袭击者,加入追捕布什的行列。《虚拟圣战者》展示了伊拉克平民在战争惨剧中的脆弱和飘摇,同时也讽刺了《寻找萨达姆》对阿拉伯文化的刻板印象。展厅中破旧的网吧环境,提醒观者“舒适区”(美国)和“冲突区”(伊拉克)两种空间的并置。

3D打印拉玛苏与“伊拉克网吧”,芝加哥当代美术馆,2025年。© Wafaa Bilal + MCA Chicago

与“网吧”共享同一展览空间的是比拉尔2023年的新作品《在一粒小麦中》(In a Grain of Wheat)。这是一个跨学科的艺术项目,比拉尔与计算机专家和分子生物科学家合作,对3000年前美索不达米亚文明中的拉玛苏雕像进行3D扫描,不仅在展厅中复制了这个世界最古老的狮身人面雕像,还把它的数字档案存入伊拉克小麦种子的DNA之中。比拉尔在雕像脚下放着这些小麦的种子,种子和雕像都是经过“生物改码”的人工制品。

这个作品回应了ISIS对亚述文物的破坏事件。2015年,一段ISIS发布的视频显示,其成员在伊拉克摩苏尔(Mosul)凿掉了重达 9 吨的拉玛苏雕像的脸部,引起世界震惊。比拉尔希望通过生物数字替代种子的新技术来让濒危的文化遗产获得永生,这不是文物修复,而是再生性培育的实验。值得一提的是,比拉尔用作3D扫描打印的原型正是收藏于纽约大都会博物馆的拉玛苏姊妹雕像。

3D打印拉玛苏,芝加哥当代美术馆,2025年。© Wafaa Bilal + MCA Chicago

注入了拉玛苏数字DNA的伊拉克麦粒,芝加哥当代美术馆,2025年。© Wafaa Bilal + MCA Chicago

探寻与保护伊拉克的文化遗产既符合比拉尔的民族认知,又满足了美国当代艺术体制对于伊拉克这类“冲突区”的想象。毋庸置疑,比拉尔对伊拉克有深深的情感羁绊,也有文化上的牵连。然而,他经历了新墨西哥艺术大学的本科课业和芝加哥艺术学院的研究生学习,再加上长久浸润于美国的教育体系和当代艺术环境,他已经是一位生活工作于“舒适区”的伊拉克裔美国人。

隔着遥远的距离,比拉尔的创作虽然总是离不开伊拉克,但正如《国内紧张局势》的展出只能对冲突现场进行“还原的还原”一样,伊拉克本土的激烈冲击到了他作品中总会出现减损流失。在美国,比拉尔和另一位伊拉克裔艺术家迈克尔·拉科维茨(Michael Rakowitz)一样,是非常合适的“内部他者”——他们的艺术,有助于公众从文化上认知“美国的敌人”。

瓦法·比拉尔,《第三诗章》(Canto III),雕像与喷绘,2015年。图片拍摄于芝加哥当代美术馆,2025年。© Wafaa Bilal + MCA Chicago

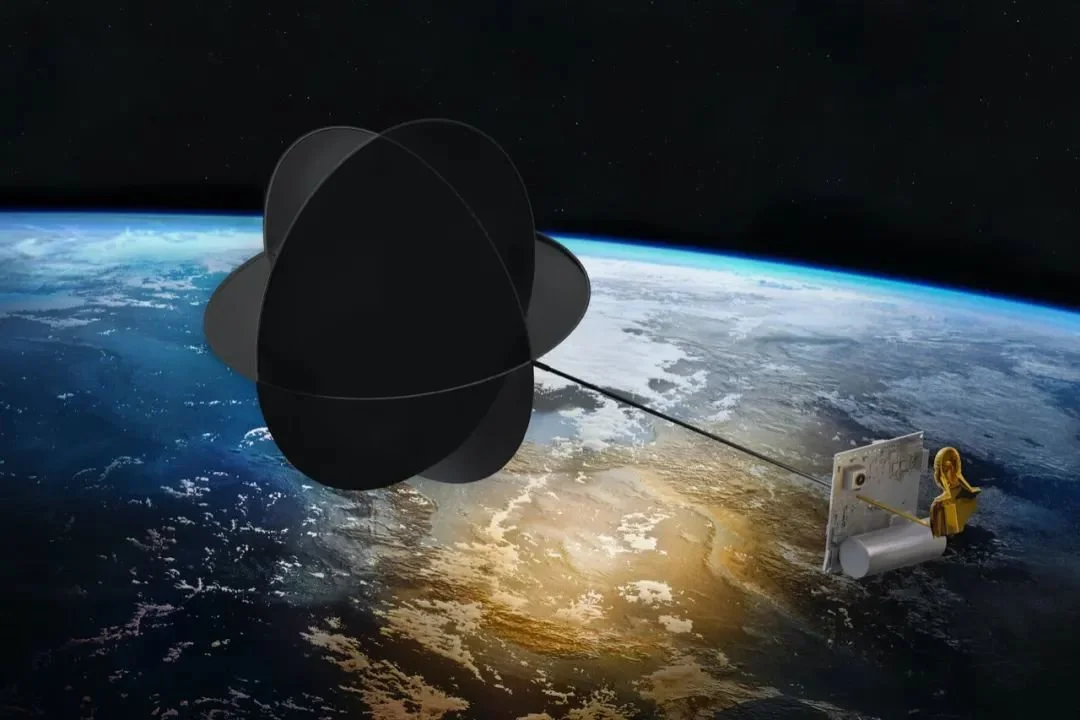

瓦法·比拉尔,《第三诗章》(Canto III),模型与喷绘,2025年。© Wafaa Bilal

这个展览的最后一件作品《第三诗章》是对萨达姆黄金塑像的戏仿。在萨达姆的权力巅峰时期,伊拉克复兴党曾有计划要将萨达姆的黄金塑像发射到太空,以表示领导人永远以上帝的视角注视着领土和人民。该计划无疾而终,而比拉尔以此为灵感在2015年创作了《第三诗章》。在展览中,有一个3英尺高的萨达姆半身青铜雕像,头戴伊斯兰教圣地象征岩石圆顶(Dome of the Rock),所有表面都处理成金色。它的背景是一幅此雕像遨游太空的满墙喷绘。比拉尔还展出了《第三诗章》的最新计划:他准备把一个“萨达姆自拍”的摄影装置发射到地球之外去,目前展出的只是小模型。为了不增加太空垃圾,他选择发射到低地球轨道,这样摄影装置会随着地心引力缓慢坠落消失。他认为这是结束萨达姆带给伊拉克的伤痛记忆的最好方式。

《第三诗章》的展览位置恰好与《国内紧张局势》平行,构成展览的结尾与开头。开头把个人生活空间变成“战场”,“枪击”的受害者是艺术家,他以此来共情伊拉克寝食难安的普通民众。结尾解构领导人“圣像”,要把独裁统治与苦难记忆埋葬于地外空间,由此或可帮助艺术家走出对伊拉克往事的沉溺。

* * *

注释及引文出处

(1) 朗西埃把当代艺术展览归纳为四种类型,即游戏(the game)、集存(the inventory)、邂逅(the encounter)以及神秘(the mystery)。第三种为邂逅,“你也可以称之为邀约(the invitation),即艺术家/收藏家创建一个接受空间,让偶然经过的路人也能参与到一种意想不到的关系中来。” Jacques Rancière, "Problems and Transformations in Critical Art" (2004), in Participation, ed. Claire Bishop (Documents of Contemporary Art Series, Whitechapel and The MIT Press, 2006), 88-92.

(2) Jean Wainwright, "How to Collect Performance Art, " The Art Newspaper, Art Basel Daily Edition, June 10, 2009.

* * *

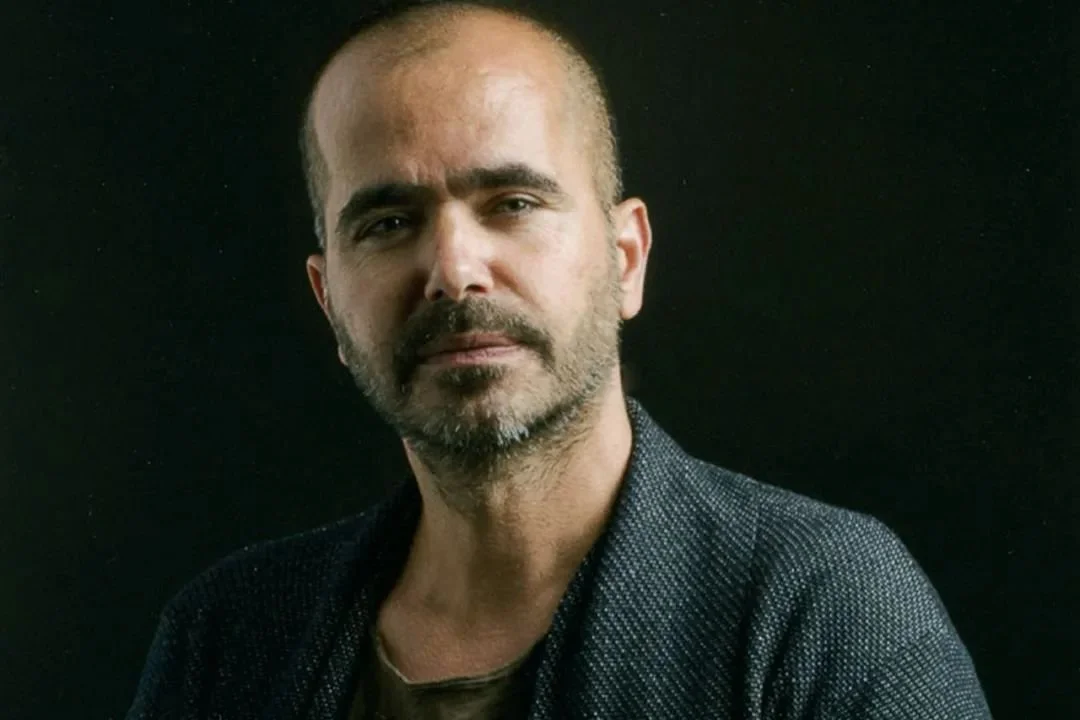

瓦法·比拉尔(b. 1966)。© Wafaa Bilal

瓦法·比拉尔(Wafaa Bilal):放任我(Indulge Me),策展人:巴纳·卡坦(Bana Kattan)、艾丽丝·科尔伯恩(Iris Colburn),2025年2月1日至10月19日,芝加哥当代美术馆伯格曼家族画廊(Bergman Family Gallery)。

* * *

本文为“同言工作坊2025”研究员(research fellow)作品,收稿时间为2025年3月。写作顾问:钟娜,责任编辑:欧宁。作者闫书勤,现在纽约大学学习电影研究,同时致力于探索当代艺术影像与观看的关系。