同言评论|野草复燃:横滨的鲁迅时刻

1927年由北新书局出版的鲁迅散文诗集《野草》第一版封面(局部)。图片来源:Wikipedia

也许,从时间的角度看,2025年普遍意义上的全球复苏与重启已经完成;然而,现实并未如所愿地回归到一种“正轨”的秩序中。无法忽视的各类危机和延伸的事件,持续影响着我们的生活,甚至在某些时刻,扭曲、崩塌成了一种陌生的模样。

我依然记得横滨美术馆中厅台阶上 Open Group 的视频作品《跟我一起重复》,乌克兰人用口技模拟武器、飞机的声音,与战场记忆糅合在一起;另一侧埃马纽埃尔·凡德奥维尔拉的录像雕塑作品《1月6日》,记录着国会山暴乱的时刻。不曾想到 (也许也是可以预见的),展览闭幕半年之后,2025年特朗普重回总统之位,面对三年悬而未决的俄乌战场,站在俄罗斯背后,蹿升的极右势力和无力的欧盟,似乎都在证明着民主秩序的崩塌,早已在这件作品自身的影像时空中暴露无遗。美术馆的中央形成了一个更剧场化的景观:桑德拉·穆金加从天而降、幽灵般崩塌的庙宇和无力的信仰;乌孜戈·卡尔 (Ozgur Kar) 枯槁的树木横倒在地;约阿尔·南戈保留未完成状态的土著帐篷;皮帕·加纳那被解构的多面人被放置在镜面站台上。

布置在横滨美术馆中厅大画廊的作品:皮帕·加纳(Pippa Garner)的综合材料雕塑《人类原型》(Human Prototype),桑德拉·穆金加(Sandra Mujinga,1989年出生,刚果民主共和国)的纺织品装置《我的身体承载了你们所有人》(And My Body Carried All of You) 和Open Group 的录像《跟我一起重复》(Repeat After Me)。第八届横滨三年展,展览章节:“我们的生活”。图片纪录:富田亮平。© Yokohama Triennale

Open Group是由Yuriy Biley, Pavlo Kovach, Anton Varga 于2012年组成的乌克兰艺术小组。《跟我一起重复》是一部长度为17'7''的高清录像,图为剧照。© Open Group

埃马纽埃尔·凡德奥维尔拉 (Emmanuel Van der Auwera,1982年出生,比利时),《XXVIII(1月6日)》,录像雕塑,2023年。纪录图片:Adriaan Hauwaert。第八届横滨三年展,展览章节:“我们的生活”,展览场地:横滨美术馆。© Emmanuel Van der Auwera

约阿尔·南戈 (Joar Nango, 1979年出生, 挪威),《收获物质灵魂》(Ávnnastit-Harvesting Material Soul),装置,2024年。第八届横滨三年展,展览章节:“我们的生活”,图片纪录:富田亮平。展览场地:横滨美术馆。© Yokohama Triennale

皮帕·加纳 (Pippa Garner, 1942年出生,美国),《人类原型》,雕塑,2020年。第八届横滨三年展,展览章节:“我们的生活”,展览场地:横滨美术馆。© Pippa Garner

刘鼎与卢迎华在横滨美术馆入口设置的展览首章“我们的生活”,放眼望去是混乱,是无力的挣扎,是毫无退路的绝境。绝望,蔓延在这四分五裂的现实中,抛向没有任何准备的观众,与正在共同面对的外部世界并无异质。试问,如果现实一片狼藉,我们又何去何从?中央看台上摆放着编集了近十年来思考与实践的《生活目录》:从柄谷行人最终失败的《新联合主义宣言》到汪晖的《再问“什么的平等”——齐物平等与“跨体系社会”》,从松本哉幽默又真实的《世界大笨蛋手册》到《躺平主义宣言》,似乎给出某种指向。再回想两侧作品中混乱的现实:Open Group 充满想象力的发声方式代替了苍白、无力的新闻、语言甚至谎言;凡德奥维尔拉的影像被利刃划破,对新闻范式给出一种朋克感十足的不屑;四处展开的帐篷之中,是生存本能延续的可能性——或许,绝望不是终点;或许,希望已经在生根。

从疫情、全球政治的保守转向、俄乌战争的兴起等现实问题所引发的系统危机出发,第八届横滨三年展以鲁迅在1927年出版的《野草》作为精神的参考,从现实延伸至20世纪初以来的艺术史时刻、事件、人物、思想潮流,在历史与现实之间内在的紧迫中,建立起持续延绵的动力,营造出绝望与希望并存的情绪。策展人以象征的手法,进一步从现实深入,寻找并建立与历史维度的共鸣,展开了一场关于自我、双 (三) 年展系统以及艺术界僵化问题的批判性反思,并且试图将他们的思考,转化为一种新的工作可能。

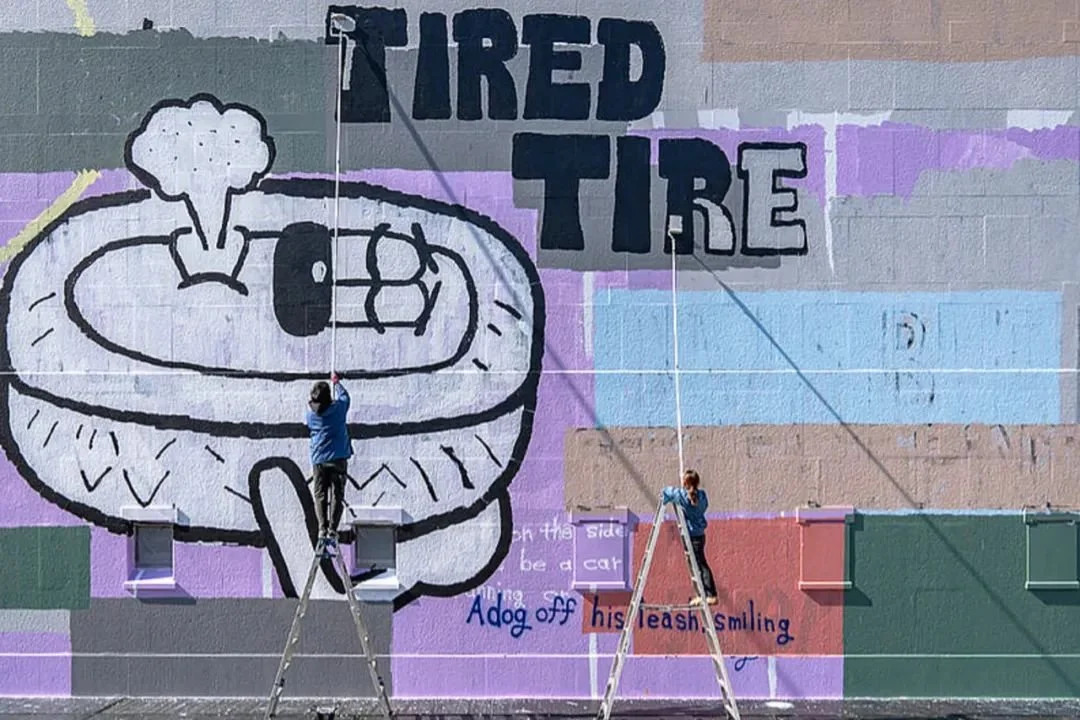

成立于2012年的日本艺术小组 SIDE CORE (高須咲恵、松下徹和西広太志) 正在制作的壁画《大字小事》(Big Letters, Small Things)。第八届横滨三年展,展览章节:“我们的生活”,展览场地:横滨美术馆室外。图片纪录:大野龙介。© Yokohama Triennale

第八届横滨三年展,展览章节:“所有的河流”,展览场地:旧第一银行横滨分行。图片纪录:大野龙介。© Yokohama Triennale

“苦闷的象征”这一展览章节奠定了横滨三年展的核心基调,同时确认了“我们的生活”一章中绝望与希望并存的意志,并且以历史的维度,构建出一种基于自我但更显复杂的情绪与讨论。“苦闷的象征”源自日本文艺批评家厨川白村同名书籍,该书由鲁迅在1924年翻译成中文,几乎与《野草》的写作同步,也成了鲁迅思考过程中重要的参考。厨川白村在书中写道:“文艺是纯然的生命的表现;是能够全然离了外界的压抑和强制,站在绝对自由的心境上,表现出个性来的唯一的世界。”(1) 他同时非常深刻地指出,这种创作自由并非来自于没有限制的地方,而是来自于前进的力量与约束的力量相互碰撞的地方。从这个意义上说,不同历史时期,人怎么面对困难,面对自己,如何自处,成为在绝望之中找到希望的具体实践。整个章节以跨越一百多年时空的作品,诗意地表达了这样的一个主旨。

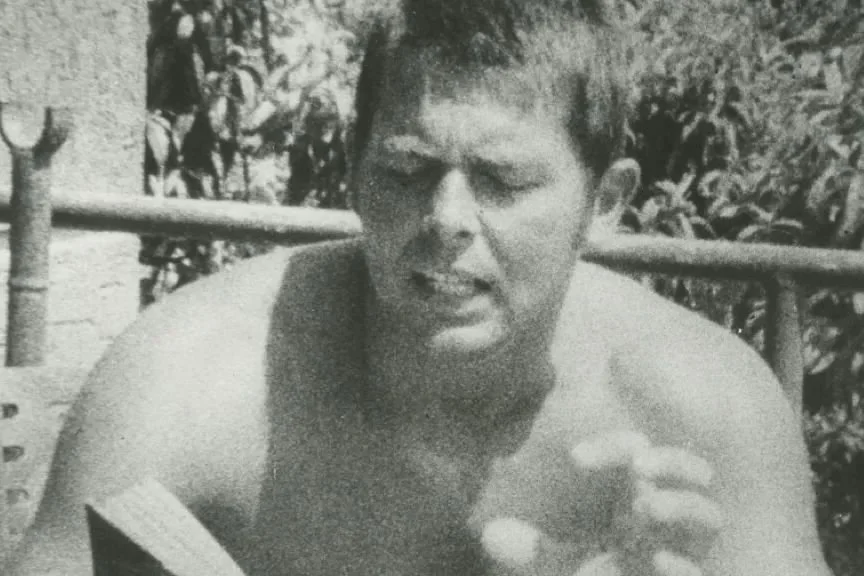

珂勒惠支的版画和鲁迅的《野草》,拉开了“苦闷的象征”之帷幕:展厅的首尾同步播放匈牙利导演彼得·多拜拍摄于1971年的纪录片《古老的躯体》,它呈现了一个困在现代性理想中的人的肖像。片中焦虑不安的年轻男子痴迷于克己自律的生活方式,每日以高强度的运动塑造自己的身体,同时通过大量阅读哲学著作锻造自己的思想,试图让自己成为歌德作品中所描绘的理想人类,直到他最终崩溃瓦解。展览巧妙地让这部片子在长长的弧形展厅中的首尾反复出现,并以图像从小到大的变化,突出了一种心理上的焦虑感。在展厅的入口处,散点状地排布着土肥美穗的金属电线和混合材料雕塑,何兆南的城市摄影,谭焕坤因政治焦虑而制作的作品。随着向出口移动,观众会逐渐体会到作品排布的密集与迷乱,策展人在展览语言中运用这些视觉手法来强化了心理上的惆怅感。“苦闷的象征”这一章明确地点出:这显然不是乐观主义的绕道而行,或者一种为了争夺权力的战斗,而是选择直面绝望之后——哪怕几次三番失败之后——坚定的信念和冷峻决绝的意志。而这,几乎贯穿了展览的每一个章节。

彼得·多拜 (Péter Dobai,1944年出生,匈牙利),《古老的躯体》(Archaic Torso|Archaikus Torzó),纪录片,1971年。第八届横滨三年展,展览章节:“苦闷的象征”,展览场地:横滨美术馆。© Péter Dobai

第八届横滨三年展,展览章节:“苦闷的象征”,展览场地:横滨美术馆。壁画是乔纳森·霍洛维茨 (Jonathan Horowitz, 1966年出生,美国)的作品,小雕塑是土肥美穗 (Miho Dohi, 1974年出生,日本)的作品。展览场地:横滨美术馆,图片纪录:富田亮平。©Yokohama Triennale

展览以“我们的生活”、“丛林之火”、“我的解放”、“溪流磐石”、“苦闷的象征”、“与镜的对话”、“所有的河流”七个不同的章节展开,深入挖掘了希望与绝望交织并存的情绪、以及思想与实践的动力关系,呈现出它们之间火花四溅的碰撞:从小林昭夫的 B-semi 艺术杂志实践到松本哉的新社会运动,从以李平凡为线索重读木刻运动到回望绳文时代的工作梳理,展览在对冲突对抗事件的隐喻里,在历史和现实的不断激荡中,变成了富有回响的空间。多种材料、多重历史时空为展览提供了复杂多样的底色。在不断增强与现实紧密联系的同时,策展人通过艺术家作品和展览语言的共同构建,形成一套复杂但指向性明确的方法论。这也让展览制作从对与错、好与坏、成功或失败的二元对立中摆脱出来:奔放的现实之音,被用一种更为复杂的艺术史视野牵连在一起,调教成更具有力量和方向的乐曲。

在反思个体如何在僵化的社会秩序中展开实践的叙事结构中,展览也大胆地将三年展本身看作是追问上世纪九十年代以来大型文化生产机制为何僵化不前的探索空间,这样的思考与整个展览的内核精神保持一致。随着上世纪末全球文化与普世价值观的推动,研究型艺术创作为作品和展览带来新的可能,逐渐发展成为大型展览的主流语言。正是在这一时期,文化研究工作方法的开拓,后现代艺术实践与理论的探索,大大扩充了当代艺术的边界,促成了艺术创作本身的诸多转向。这也在无形中筑构了一种固有的工作范式,让艺术研究者对艺术的理解变得不再纯粹,或太过片面,或缺乏立场,创作也变得不再冲动,失去活力,艺术因此“变得温顺、系统化和职业化,以规范、监督和确保(研究型创作)标准流程的再生产”。(2) 复杂的讨论被简化,原本开放的可能性,反倒僵化成了对权威的再一次确认。最终,展览系统中形成了反复的“口号”,成为社会运动的注脚;而这种力量,在全球化的大型展览(这些展览本身往往极具权威)造成了更糟糕的可能性发展——即使出现充满能量的创作,也可能会迅速被世俗化而失去了活力。艺术系统的从业者、参与者似乎习惯了展览中的作品只是对某种历史进行叙述、歌颂某种成就又或者抱怨其衰落。从表面看,总有某些艺术家不断地出现在“国际性”展览中,但真正对艺术与艺术史的理解却停滞不前,这成为艺术研究与系统僵化的深层原因。

富山妙子 (Tomiyama Taeko, 1921-2021,日本)的作品回顾。第八届横滨三年展,展览章节:“我的解放”,展览场地:横滨美术馆。图片纪录:富田亮平。©Yokohama Triennale

诺姆·克拉森 (Norm Clasen, 1939年出生,美国) 的摄影和特雷博朗·林格多·莫隆 (Treiborlang Lyngdoh Mawlong, 1987年出生, 印度)的木刻。第八届横滨三年展,展览章节:“溪流磐石”,展览场地:横滨美术馆。图片纪录:加藤一。©Yokohama Triennale

比起对僵化艺术现场的留恋,或试图再次证明艺术本身的合法性,第八届横滨三年展选择了探究当代艺术如何形成的方式来对问题进行松绑,从个体经验出发,重新思考艺术与思想动力的深层关系。因此,它并非是“后疫情”社会现场的简单描述或空洞总结,或是对表面意义上“政治学”的反复赘述,相反,通过作品与现实的紧密连接,它将现实的复杂性作为切入点,“摆脱自己的惯性去展开工作,在普遍价值观简单化一切却横行世道的世界中,保持某种天真、对某种信念的坚持以及强烈的求知欲望”(3),给出自身语境中具体思考的问题和回应。因此,首次出现在展览中的日本艺术家富山妙子的作品就显得十分合理。作为艺术家和社会运动参与者,富山妙子经历了饥荒、战争的恐怖和劳资纠纷的失败,在游历拉美、前苏联、欧洲、中东、印度和韩国之后,展开绘画、版画等多种艺术实践。她的作品回顾在圆环状的展厅中,以螺旋的动线,勾勒出其思想转变过程的关系。在“溪流磐石”的章节中,有一组诺姆·克拉森拍摄的牛仔与骏马的照片,或许这位摄影师的名字与未曾参与大型展览的富山妙子一样让人陌生(展览中还有很多其他艺术家也如此),然而他为万宝路香烟拍摄的广告照片却曾被著名艺术家理查德·普林斯 (Richard Prince) 挪用。挪用广告图像曾经是一种后现代主义的艺术主张,但引发了许多版权纠纷。展览不经意地将诸如此类的艺术史片段置于叙事之中,形成一种推动展览的动力,并借由历史演进的方式,非常强有力地建立起属于横滨三年展特有的内在语境,而这是策展过程中需要处理的最核心的问题。

两位策展人不断提升展览内容的复杂度,通过对艺术家和创作语境的构建与解读,在勾勒出每一个鲜活的个体经验的同时,建立对历史面貌的全面认识和全新的关系,由此去建构出横跨历史与现实的“真”的时空。就像鲁迅在《野草》中的“求真”一样,这些时空不是追寻对现实唯一的解释,“并不是寻找正确的途径,或者是其他正确的结论,而是求真辨伪,揭露所有的伪善”(4),而这种“真”通过在自我思想动力上寻求延展、差异、矛盾、对抗乃至战斗中体现出来。这种复杂性也真正让横滨三年展反思了文化生产逻辑下的双(三)年展机制,主动避免在2024年全球诸多政治和艺术事件局势之下被简单地贴上议题式的政治标签,从而去构建超越政治正确的展览内部空间与社会语境。只需要对比稍晚开幕、寡淡空洞的第60届威尼斯双年展“处处都是外人”(展览依然试图通过寻找一个全新的他者视角“外人”来调整艺术与政治的关系) 或者第17届里昂双年展(展览以多重声部构建形成,却徒具多重发声的形式,内容完全失控,语义含糊不清),就可以明白横滨三年展在处理复杂历史语境的同时又显得如此真实、感动的难能可贵。通过对“人”的考察、对“人”的尊重,跨越时空才拥有了意义,历史才能够与现实形成关系,思想也重新成为化解僵化的动力。

刺纸 (由陈逸飞和欧飞鸿于2019年组成,中国),《摇曳的草群》(Swaying Grasses),装置,2024年。第八届横滨三年展,展览章节:“我们的生活”,展览场地:横滨美术馆。图片纪录:富田亮平。©Yokohama Triennale

萨罗特·塔瓦尔 (Salote Tawale,1976年出生,斐济),《我们在一起更好》,装置,2024年。第八届横滨三年展,展览章节:“我们的生活”,展览场地:横滨美术馆。图片纪录:山本正人。© Yokohama Triennale

鲁迅在《秋夜》开篇有一句著名的句子:“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树”。他用文字勾勒出了1924年9月孤寂奇绝的秋夜,他“对着灯默默地敬奠这些苍翠精致的英雄们”这种绝望和希望相关的状态。(5) 从曾经的对抗性经验出发,刘鼎和卢迎华在横滨三年展中实践了他们的自我反思,对艺术史建立出一种新的认知和宣言;我相信,对他们而言,艺术世界早已不再是白热化的对立,而是内化后所形成的自我持续和延绵动力,这种内在的紧迫下的回响,远比热闹更为长久。

* * *

注释及引文出处

(1) 厨川白村著,鲁迅译,《苦闷的象征》(北新书局,1927年),第13页。

(2) Hito Steyerl, "Aesthetic of Resistance?" in Florian Dumbois, Ute Meta Bauer, Claudia Mareis, and Michael Schwab eds., Intellectual Birdhouse: Artistic Practice as Research (Koln: Walther Konig, 2012).

(3) 汉斯·贝尔廷著,苏伟译,苏伟、卢迎华评注,《现代主义之后的艺术史》(北京:金城出版社,2014)

(4) 孙歌,《绝望与希望之外:鲁迅<野草>细读》(北京:生活·读书·新知三联书店,2020)。

(5) 鲁迅,“秋夜”,《野草》(北新书局,1927年),第1-4页。

* * *

第八届横滨三年展主视觉设计。© Yokohama Triennale

野草:我们的生活 (Wild Grass: Our Lives),第八届横滨三年展 (The 8th Yokohama Triennale),艺术总监:刘鼎、卢迎华,2024年3月15日至6月9日,横滨美术馆,旧第一银行横滨分行,BankART KAIKO,横滨皇后广场,元町·中华街站连接通道。

* * *

本文为“同言工作坊2025”研究员 (research fellow) 作品,收稿时间为2025年3月。写作顾问:鲁明军,责任编辑:欧宁。

作者印帅,出生于1991年,是一位中国策展人,工作生活于米兰。米兰NABA美术学院视觉艺术与策展专业讲师,2018年起留校任教。其发起的出版计划AP Project与德国 Archive Books 出版社合作,出版当代艺术思潮系列图书。其项目《珊瑚岛上的死光》入选2021年PSA青策计划。近期展览项目还包括“在出版内部重新发明出版——Mousse出版实践切片”、“VAI PURE ? 女性艺术阅读室”等。其文章及译文曾发表于Segno、《公共艺术》、L@ft、Mousse、《画刊》、《信睿日报》、《艺术新闻》等专业艺术杂志。