同言评论|奇拉·塔希米克的菲律宾炖菜:把第三世界作为方法

出生于1942年的奇拉·塔希米克(Kidlat Tahimik),原名 Eric Oteyza de Guia,在菲律宾接受本科教育,在宾夕法尼亚大学获硕士学位。1977年,35岁的他以导演、编剧、演员、制片、剪辑的多重身份,制作了一部混合了伪纪录片(mockumentary)、电影散文和影像游记风格,充满率真剖白和自嘲自省的《甜蜜的梦魇》(Perfumed Nightmare),用“第三电影”的观念和方法,对资本主义和殖民主义展开批判,使他获得了“菲律宾独立电影之父”的称号。图为《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

菲律宾艺术家奇拉·塔希米克,是上世纪七十年代东南亚最具影响力和最具丰富性的作家导演之一。他的首部电影《甜蜜的梦魇》在“第一世界”备受关注,为他赢得了国际声誉。但在独裁者费迪南德·马科斯的戒严时代(1972-1986),菲律宾观众对这部民族志式和半自传性作品却有截然不同的反应。它在柏林国际电影节上赢得了三个奖项,而在菲律宾国内并没有受到太多关注。作为贯穿这部电影制作过程的一种方法,“第三世界性”(third-worldliness)被设置在在一个更广阔的反霸权运动中,矛头直指以美国为首的法人资本主义(corporate capitalism)。

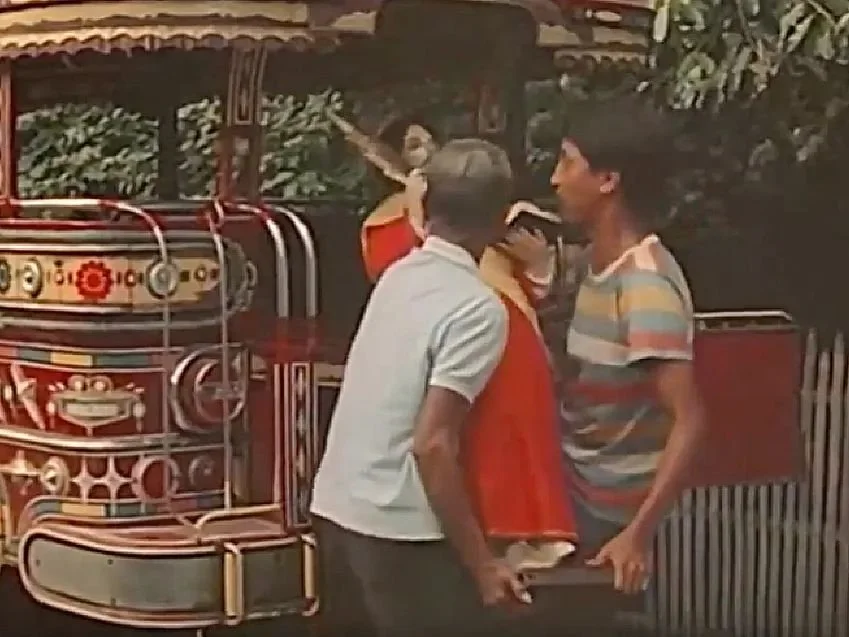

吉普尼(Jeepney)司机奇拉。《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

这部电影发生在首都马尼拉附近的内湖省一个村庄巴连(Balian)。导演奇拉自己扮演一个吉普尼司机的角色。他继承了父亲的职业,在村庄周边开车谋生。所有村民都使用一座桥,它是村庄唯一的出入口。最早这是一座竹桥,由奇拉的祖父建造;后来西班牙殖民者把它拆毁并改建为一座石桥;而美军工程师没能成功扩建村子,所以也保留了它。西班牙占领了菲律宾近三百年,才轮到美国——另一股新兴的殖民力量——美国人用2000万美元从西班牙人手中买下了整个菲律宾。奇拉的祖父在西班牙统治时期建了竹桥;奇拉的的父亲则参加了美菲战争。这个持久绵续的家族在电影的开头就发出了弦外之音。而村桥的变迁,则将不同殖民时期连接在一起。

“我是奇拉·塔希米克!我选择我的车!我可以通过任何桥!”《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

当奇拉用平静的语气在画外叙述时,有一个相对静态的镜头。一群人身着军装,另一群人身着纯白服装,正在列队过桥。在覆盖全身的制服下,性(sexuality)被消除和压制。之后许多村民也跟着他们过桥,表达了对独裁者马科斯所强调的秩序和纪律社会的服从。自诩为战争英雄的马科斯,在上位后为了保持权力,不断宣传他的意识形态——为了创造一个新社会,不惜使用各种手段,包括暴力。马科斯依靠军队和警察力量作为统治工具,镇压反对派、异见艺术家和激进青年。这些人因为表达了对独裁统治的不满而被法外处决;更多的人失踪,从未得到媒体的报道。

制服对性的抑制和异性恋的正统地位代表了马科斯统治下的道德规训。《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

在戒严时代,奇拉拍摄这部《甜蜜的梦魇》并非易事。根据塔丽莎·埃斯皮利图 (Talitha Espiritu)的研究,马科斯非常留意菲律宾艺术家作品的审查和删改:“马科斯似乎担心电影宣扬不道德的价值观(尤其是通过色情和暴力电影),还有更根本的就是,它‘煽动颠覆’的能力。”事实证明,这些担忧并非杞人忧天。(1) 凡是内容包含煽动颠覆、叛乱或反抗国家的电影,都被电影审查委员会禁止在影院上映。奇拉在菲律宾时无法直接批评这位残暴的独裁者。

对马科斯的嘲弄只能是隐晦的。《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

奇拉每天都要用吉普尼把最重要的乘客——圣马可(雕像)送到教堂。当他将神像抬上吉普尼时,收音机里传来“美国之音”介绍阿波罗登月计划的广播,而奇拉正在谈论圣马可如何在日本占领期间保佑巴连免遭美军炮火轰炸。这是对马科斯从日本战俘营获释后自封的“抗日胜利”的嘲弄。马科斯不仅满足于担任国家军队和警察的领导人,还不断向菲律宾公民宣传他作为圣人的社会形象。这位独裁者拼命通过自我神化运动来促进更有效的统治。但在与受邀出演一部菲律宾电影的好莱坞小明星多维·比姆斯(Dovie Beams)传出性丑闻后,他作为总统的形象一下子就坍塌了。

严厉的审查制度限制了电影中与独裁者相关的镜头。奇拉在《甜蜜的梦魇》中这种非对抗性的嘲讽源自他的性格,在一篇采访中他说:“我不知道,但我很少陷入对抗的境地。不像我妻子,她对一切都很坦诚。我想这可能是因为她的巴伐利亚背景。有时我会告诉她,应更像菲律宾人一点。”(2)

万宝路广告牌入侵了阿莫克山(Amok Mountain)的地景。《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

在前往圣母玛利亚像前忏悔的途中,奇拉在高速公路路边停车,以让乘客解决她的内急。此时镜头出现了一个缓慢的横移,最后在山脚下的荒野中一个巨型万宝路广告牌处停下。这个广告牌占据了菲律宾这个发展中国家一个落后地区的空间,但受制于跨国企业。西方跨国资本与马科斯独裁政府之间错综复杂的联盟,不仅在空间上,也在经济上侵入了外省农村的地景。这个镜头揭示了法人资本主义通过海外游说和干预,在“第三世界”所进行的潜在剥削。

一个把香口胶、牛仔裤、军用吉普车和飞机视作“进步”象征的年轻美国商人。《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

与其说“第三世界”是个名词,不如说它是个动词。它意味着原住民总是把没人要的东西转化为贫困生活中的必需品。对废弃军用吉普车的改造就是一种典型体现。奇拉在载着村民、家畜和一位落单的年轻美国商人前往马尼拉时,向这位美国人展示了制造吉普尼的工厂。吉普尼全部用手工制作,有着传统的鲜艳色彩,特别是红色。奇拉从未上过电影学校,完全靠自学成才,这使得他拍电影就像手工制作吉普尼一样,“拼凑”的过程在不确定的时间内完成,电影制作完全遵循“第三世界”的节奏。他难以承担布景搭建,也无法使用过多道具。正如小埃·圣胡安(E. San Juan, Jr.) 所说, “第三世界有限条件下的剪辑和蒙太奇逻辑决定了奇拉的艺术” 。(3)

Sarao Motors,吉普尼制造厂,在石油危机时每周生产五辆车。《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

但他的艺术很快与接下来的旅程重叠。他从“第三世界”出发去寻找“第一世界”。奇拉被美国对“第三世界”施展魔法的力量所深深吸引。这些魔法是第一世界自我繁殖的法人资本主义超强流动性的体现。跨国金融资本所结成的网络能发射火箭和空袭,以维系其对当地原住民的统治。奇拉的母亲精于将家族遗产转化为工艺品。她的丈夫曾在美菲战争中使用一支美国步枪作战;丈夫去世后,她用他留下来的步枪枪托雕刻了一匹迷你木马,在奇拉即将离开家乡时送给他。

到达巴黎的奇拉,发现到处都是桥!桥!桥!《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

奇拉离开菲律宾前往法国,然后又到德国去。他驾驶吉普尼前往巴伐利亚,偶然目睹了一座塔楼正在安装洋葱形穹顶(Zwiebelturm)。当地工人们一边改装构件,一边和他一起慨叹菲律宾手工吉普尼的消亡。在发达国家德国,手工建造的洋葱顶也在逐渐消亡。但我们不应使用过度概括的“第一世界/第三世界”二分法所形成的滤镜,来增强奇拉电影的激进性。这部看似后现代的电影与意大利新现实主义电影之间有一个关键的相似之处。他们主动选择风格,既出于必然,也出于审美考量。战后的意大利曾短暂陷落在“第三世界”的困境中挣扎求生;独裁统治下的菲律宾则是一个更典型的“第三世界”新殖民地,在经济上受到跨国金融资本的操纵。对它们来说,“第三世界”是一种暂时状态,而不是永久标签,无论所处地理位置如何。

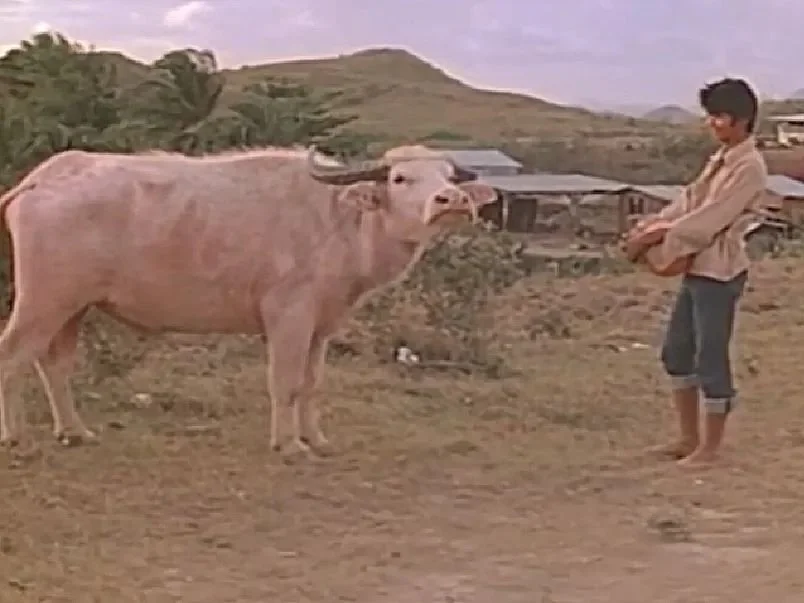

神秘、逆天、漂亮的白水牛。《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

台风和竹子作为自然意象在影片中反复出现。越过阿莫克山的台风,对巴连人来说,既是灾难的象征,也是反抗的象征。用竹子建屋的卡亚(Kaya),是奇拉爷爷的徒弟,他建造的竹屋能抵御台风。奇拉去卡亚家问起神秘的白水牛。那时的奇拉,还执着于美国梦和太空梦。卡亚告诉他,总有一天,他会像欣赏美国士兵给的甜蜜口香糖一样,欣赏白水牛的美丽。那时,奇拉尚未意识到自己内在的力量;而观众,也未看到反抗美国法人资本主义新殖民的力量来源。

弗朗茨·法农(Frantz Fanon)的影像注脚。《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

卡亚还告诉了奇拉他父亲死亡的真相。菲律宾脱离西班牙获得独立后,他父亲在前往马尼拉的途中,被一名美国士兵拦下,两人在圣胡安桥的检查站对峙。他的父亲,一位曾经的战士,在内心呐喊,决定打死这名士兵。在被杀之前,他杀了15名美国士兵。奇拉在电影中对他父亲故事场景的搬演,令人想到弗朗茨·法农的论述: “殖民世界是一个一分为二的世界。分界线是由兵营和警察局代表的。在殖民地,警察和士兵是官方的、制度化的中间人,是殖民者及其压迫统治的代言人。”(4) 这正是新自由主义将西方公司带入菲律宾等全球南方国家之前,殖民地初始阶段的图景。

艾菲尔铁塔与口香糖贩卖机,“第一世界”的景观。《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

在法国待了一年,奇拉几乎每天都往口香糖贩卖机里灌满口香糖。那位把他带到欧洲的美国商人决定带他去参加一个重要人物云集的派对。他刚刚经历了在街头认识的一位小贩洛拉(Lora)的离世,她是在新建超市的压迫中自杀的。当他开始怀疑自己对“现代性”和“进步”的想象时,派对上的宾客们都戴着面具,注视着这个来自“第三世界”国家的肤色黝黑的异域人物。奇拉再次宣读了电影开场白中的宣言:“我是奇拉·塔希米克!我选择自己的车!我可以通过任何桥!”他的脑海中回响着卡亚智慧的话语,“当台风吹散了茧,蝴蝶拥抱了太阳。”他吹散了派对上所有不尊重他的人物,并向 UFO 状的烟囱里吹了口气,回到了他的村庄巴连。

“一个简单的致敬比我们文明的巨型纪念碑更有力量。” 影片结尾的林中竹构。《甜蜜的梦魇》剧照。© Kidlat Tahimik

奇拉在采访中解释说,用于这一特定场景的配乐是一首宗教歌曲,讲述了亚伯拉罕被上帝要求牺牲儿子的故事。他不明白上帝为何要求鲜血。在试图理解上帝的过程中,他看到了月亮,自问,“那是我的上帝吗?”月亮消失了,他感到失望。同样,太阳也引发他的追问,“那是我的上帝吗?”太阳升起又落下,他继续追问星星,星星出现又消失。最终,他得出结论,上帝其实就在他的心中。(5) 原住民的力量诞生于阿莫克山脉,它曾被视为让人恐惧的灾难,被奇拉的父亲和奇拉吸收,化为反抗法人资本主义的力量。

奇拉·塔希米克的电影大胆而独特。它成了打破当时“第三世界”电影僵局的典范,同时也为戒严时代菲律宾盛行的公式化电影提供了新的选择。而对于正在遭受跨国公司和西方电影工业双重殖民的东南亚来说,奇拉·塔希米克也为新兴的原住民艺术家留下了一条继续探索的可能之路。

* * *

注释及引文出处

*标题中的“菲律宾炖菜”(Filipino Stew)是一种菲律宾特色烹饪方式,流行于很多菲律宾家庭,它早期受到不同国家殖民者的影响,后来变成一种本土荤菜料理,其中以Menudo(来自西班牙语)最为著名,由猪肉或牛肉加胡萝卜、土豆和奶油番茄汤炖成。——编者注。

(1) Talitha Espiritu, Passionate Revolutions: The Media and the Rise and Fall of the Marcos Regime (Ohio University Press, 2017).

(2) 奇拉的妻子 Katrin De Guia 是一位德国艺术家和作家,她参与了《甜蜜的梦魇》后半段欧洲场景中的表演。Interview with Kidlat Tahimik. http://kidlattahimik.de/texte/interview-kidlat-tahimik-2-religion-and-cinema/

(3) E. San Juan, Jr. “Kidlat Tahimik: Cinema of the ‘Naive’ Subaltern in the Shadow of Global Capitalism.” Communal|Plural, vol. 6, 1998.

(4) Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (Grove Press, 2005), 38.

(5) Interview with Kidlat Tahimik. http://kidlattahimik.de/texte/interview-kidlat-tahimik-1-the-perfumed-nightmare/

* * *

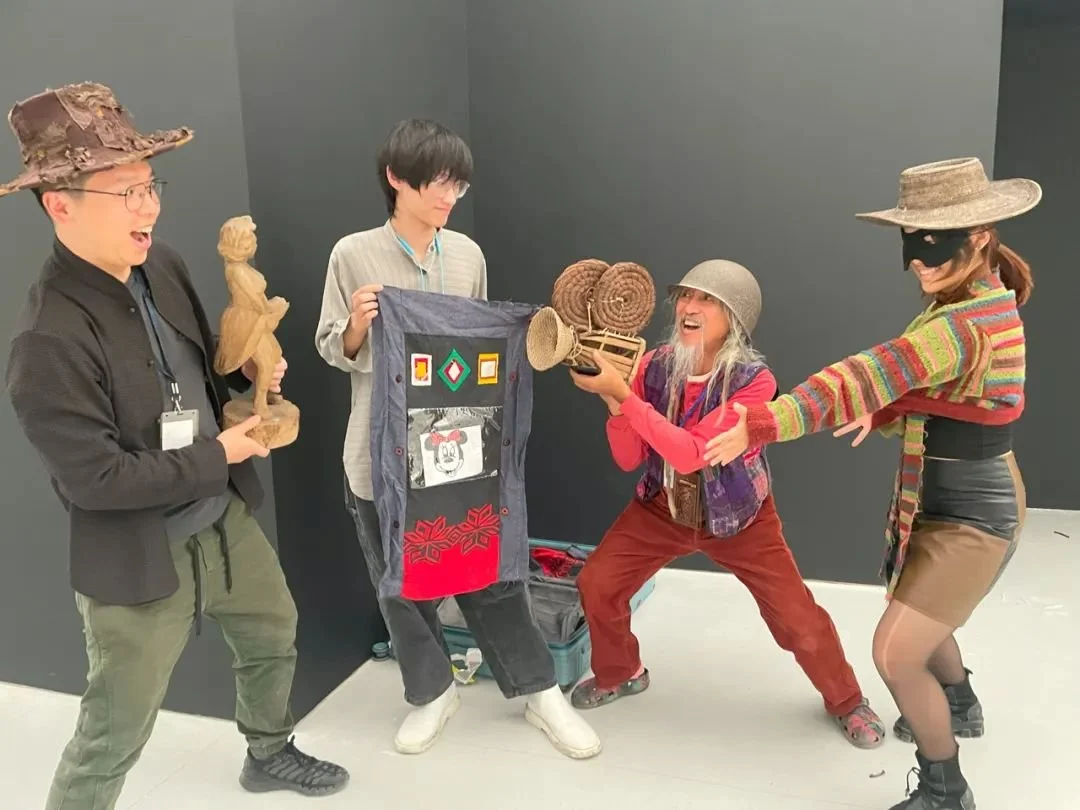

82岁的奇拉·塔希米克在第十四届上海双年展,2024年。© Zairong Xiang and Duke Kunshan University

《甜蜜的梦魇》(他加禄语片名: Mababangong Bangungot) ,彩色,94分钟,1977年,菲律宾。导演、编剧、制片、演出、剪辑:奇拉·塔希米克,摄影:Hartmut Lerch, 奇拉·塔希米克,音乐:Hanns Christian Müller,制作公司:Kidlat Kulog Productions,发行:Zoetrope Studios (美国)。此部影片曾于2024年2月3至10日在Anton Vidokle任艺术总监的第十四届上海双年展“宇宙电影”进行线上放映。

* * *

本文为“同言工作坊2025”研究员(research fellow)作品,收稿时间为2025年3月,原稿为英文。写作顾问:翁笑雨,中文翻译+责任编辑:欧宁。作者岳一洲,毕业于纽约圣劳伦斯大学(St. Lawrence University),现在纽约城市再生空间博物馆(Museum of Reclaimed Urban Space, MoRUS)担任archivist。