“长白之春2025:解域与再域”驻地研究项目参与者

-

![]()

伊丽娜·博特娅·布坎,芝加哥

伊丽娜·博特娅·布坎(出⽣于罗马尼亚普洛耶什蒂)发展出⼀种融合艺术家、教育者与研究者⾓⾊的共⽣式⽅法论体系,持续质询主流社会政治观念,并将⼈类与⾮⼈类的能动性置于意义建构的核⼼位置。她选择在多样的语境中⾏动,包括学术机构、替代空间、美术馆、艺术双年展、电影节以及社区⽂化中⼼等。当前,她聚焦于⽂化话语的去中⼼化,及如何在主导性价值体系与批评结构之外,维持创作的差异性与独⽴性。⾃2013年起,伊丽娜与乔恩·迪恩展开合作,⽬前任教于芝加哥艺术学院,并在伦敦⾦匠学院攻读博⼠学位,研究题⽬为《未完成的⽂化之家》。其个展与群展包括:第55届威尼斯双年展、⿅特丹国际电影节、纽约新美术馆、西班⽛卡斯蒂利亚与莱昂当代艺术博物馆(MUSAC)、巴黎蓬⽪杜艺术中⼼、巴黎Jeu de Paume国家摄影美术馆 、温特图尔美术馆、马德⾥索菲亚王后国家艺术中⼼、韩国光州双年展、哥本哈根U-Turn四年展、第51届威尼斯双年展、布拉格双年展、维也纳艺术论坛、华沙福克萨尔画廊、布鲁塞尔ARGOS艺术与媒体中⼼、布加勒斯特国家当代艺术博物馆(MNAC)、波兰什切青当代艺术博物馆、华沙乌亚兹多夫堡当代艺术中⼼等。她参与的艺术节包括:⽐利时鲁汶Artefact艺术节、⿅特丹电影节、乌得勒⽀Impakt Panorama、亚得⾥亚海欧洲“Polis”艺术节等。奖项⽅⾯,她曾获3Arts视觉艺术奖、乌得勒⽀Impakt电影节银奖,以及巴黎艺术城 Recollets 国际驻留计划资助。

-

![]()

乔恩·迪恩,伦敦

乔恩·迪恩(⽣于英国伍尔弗汉普顿)在社区参与式艺术与成⼈教育的交汇领域深耕逾三⼗年,职业历程多元⼴泛,曾在英国、罗马尼亚及其他地区策划并实施社区艺术、体验式学习与⽂化项⽬。贯穿其各类实践核⼼的,是⼀种将社区艺术作为审美⽅法的坚定信念:通过差异化与协商性的策略,将参与者置于创意表达与艺术⽣产的核⼼位置。这⼀过程最终旨在构建⼀种活态的⽂化民主,是⼀项集个⼈、社会与批判性参与于⼀体的实践路径。近年来,乔恩与伊丽娜·博特娅·布坎合作的项⽬曾在全球多个机构展出,包括:印尼⽇惹的孵化中⼼、纽约哥伦⽐亚⼤学、阿姆斯特丹的欧洲参与学院、布达佩斯中欧⼤学⾼等研究院、德国卡尔斯鲁厄 ZKM 艺术与媒体中⼼、布达佩斯艺术⼤学、法国卡马尔格驻留计划(Cassis)、美国⽶利⾦⼤学、布达佩斯开放社会档案馆(OSA)、罗马尼亚蒂⽶什⽡拉和布加勒斯特(Rezidența 9、Arthub、ARCUB、WASP、Elvire Popescu影院、法国⽂化中⼼、布加勒斯特Tranzit.ro、Salonul de Proiecte)、巴克乌“声⾳未来”项⽬、Simultan艺术节、西班⽛巴塞罗那Loop影像节、蒂⽶什⽡拉艺术遇见双年展、新加坡南洋理⼯⼤学当代艺术中⼼(NTU-CCA)、法国⽶卢斯美术馆、美国菲利普斯艺术博物馆、芝加哥NoNation、布达佩斯青年艺术家画廊、南⾮约翰内斯堡⼤学等。乔恩与伊丽娜还共同发起创⽴了“拉德什蒂之家”驻地计划。

-

![]()

富源,北京/波⼠顿/纽约

富源是⼀位作家和策展⼈,常驻北京、波⼠顿与纽约。她现任 KADIST中国项⽬总监。富源的策展研究与实践获得了多个机构的⽀持,包括⾹港ParaSite、⽇本国际交流基⾦会、韩国国际交流财团、亚洲协会、亚洲⽂化协会、柏林⾼尔基剧院、新世纪当代艺术基⾦会以及德英基⾦会。2019⾄2022 年间,她担任北京美凯龙艺术中⼼的创始艺术总监。2016⾄2019年,她共同创办并管理⾮营利艺术空间Salt Projects,致⼒于为年轻艺术家与⽂化从业者提供⼀个⾏动与交流的平台。富源同时也是线上双语出版平台《⿊齿杂志》的创刊编辑。她的⽂字曾发表在 Artforum 中⽂版、Artnews、BOMB、Flash Art、Frieze、Texte zur Kunst、纽约时报 T Magazine 及 Yishu 等刊物。

-

![]()

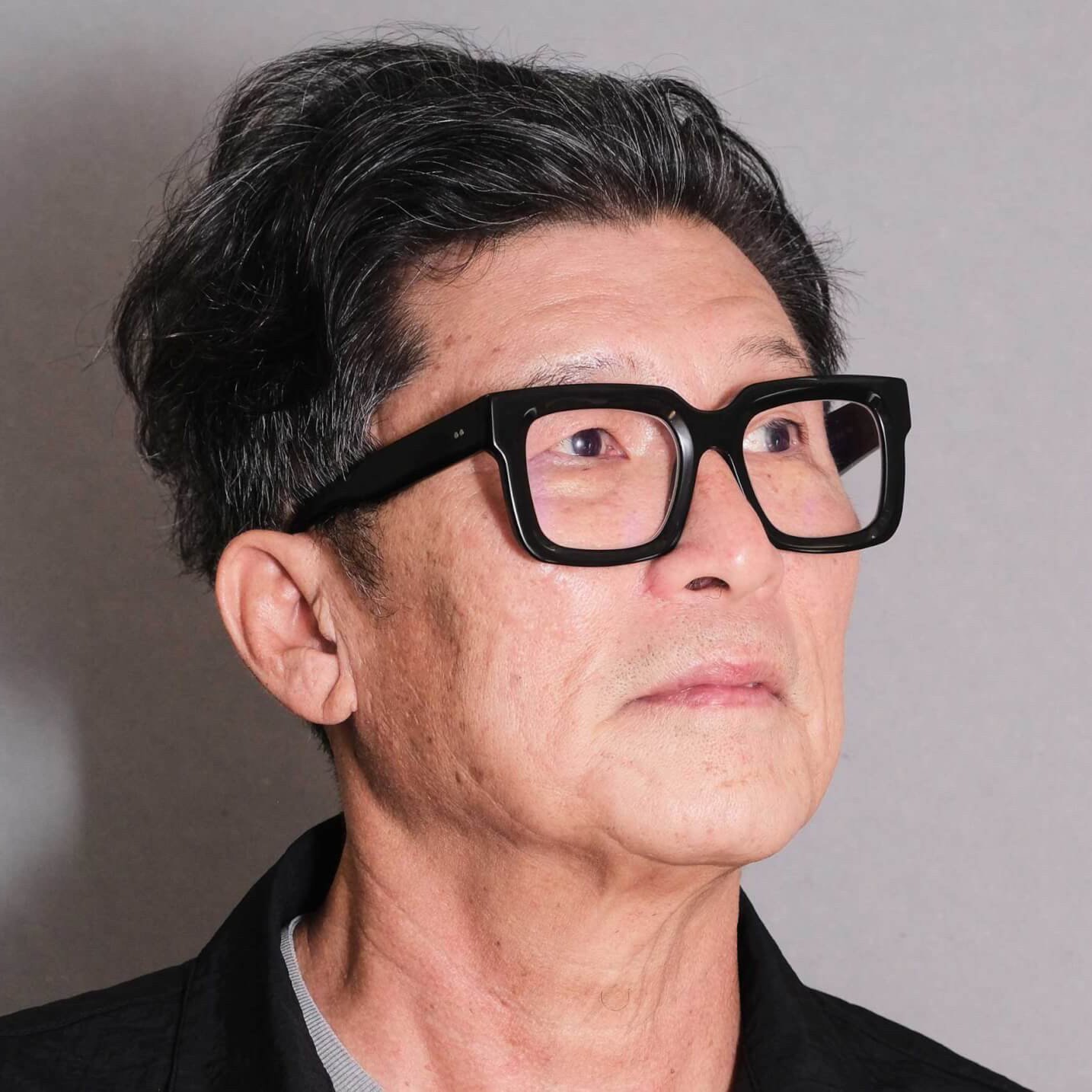

耿军,北京

导演、编剧、制⽚⼈。2004年剧情长⽚《烧烤》⼊围南特三⼤洲电影节新电影单元及⿅特丹电影节未来电影单元,2008年剧情长⽚《青年》⼊围罗马电影节主竞赛单元,2014年剧情短⽚《锤⼦镰⼑都休息》获⾦马奖最佳创作短⽚,2017年剧情长⽚《轻松+愉快》获得圣丹斯影节评委会特别奖,并获第54届⾦马奖最佳剧情长⽚、最佳导演奖等四项提名,2021年剧情长⽚《东北虎》获第24届上海国际电影节⾦爵奖最佳影⽚奖。2024年《漂亮朋友》获第61屆⾦⾺獎最佳男主⾓、最佳攝影、最佳剪輯、觀眾票選最佳影⽚。

-

![]()

顾桃, 北京

顾桃,满族,纪录⽚导演。1970年出⽣于内蒙古呼伦贝尔,内蒙古青年电影周创始⼈,世界游牧影展发起⼈,从2005年开始纪录⽚创作,以 “关注北⽅少数民族在当下社会的⽣存状况、精神状态”为主题,拍摄了《敖鲁古雅\ 敖鲁古雅》、《神\翳》、《⾬果的假期》、《犴达罕》等民族题材的纪录⽚。2020年开始拍摄《萨满地图》,《中国独⽴导演地图》。

-

![]()

何平,南京

何平,南京师范⼤学⽂学院教授、博⼠⽣导师,中国⼩说学会副会长。主编“⽂学共同体书系”和“现场⽂丛”等;2017 年⾄今,和复旦⼤学⾦理共同发起“上海—南京双城⽂学⼯作坊”;同年,开始主持《花城》杂志《花城关注》栏⽬⾄2022年底;2023年,发起“艺⽂讲坛”作家(艺术家)公共讲座计划。

-

![]()

⾦海珠,新加坡

⾦海珠现任新加坡美术馆的资深策展⼈和驻地项⽬负责⼈,长期从事当代艺术展览及表演项⽬的策划,涵盖多个学科领域,并持续以⾝体、时间和记忆为核⼼要素展开策展实践。她的研究与创作亦关注⽣态视⾓、本地性及其与全球环境之间的关联。她曾共同策划2024年台湾亚洲艺术双年展,并担任2024年威尼斯双年展新加坡国家馆的策展⼈。她是2022年釜⼭双年展“我们,在上升的浪潮中”的艺术总监。2017⾄2021年间担任艺术善载中⼼的副馆长,策划了群展“置换”(2021)、“尘、⼟、⽯”(2020)、“⾊盲之岛” (2019)以及多位艺术家的个展,如⽥中功起(2020)、南和延 (2020)、具东熙(2019)和李杰 (2019)等。她亦于2022年在丹麦奥胡斯美术馆策划 了下町基⾏和玛农·德·博尔两位艺术家的个展,并发起策划包括三个阶段的展览和表演项⽬“移动/影像”,分别在⾸尔⽂来艺术空间(2016年)、ARKO艺术中⼼(2017年)和⾸尔美术馆(2020年)呈现。⽬前,⾦海珠正担任东京森美术馆将于2025年12⽉开幕的“六本⽊交叉展”的客座策展⼈,并在新加坡美术馆主持⼀项以档案作为⽅法探讨艺术家创作实践的研究项⽬。

-

![]()

李佳锜,纽约/北京

李佳锜,东北亚艺术⽂献库创始⼈,常驻纽约与北京。

-

![]()

李勇,抚顺

⽣活在抚顺。在多数话语体系⾥,抚顺被理解为处于能源挖掘⽽渐趋消散的现代性线性时间序列中。如果说能源挖掘产⽣消耗分解,我却在因挖掘⽽形成的废墟场域⾥,感受到重新聚合的隐藏能量。这些产⽣在“废墟时间”的能量,形态是⼈、⾮⼈与⼟地交织混合在⼀起的⽣命张⼒。现代性线性时间运⾏中,外在改造⼒量暂时离场让“废墟时间”显现。我长年⾝处具体废墟场域,⽤摄影,也使⽤影像、写作和装置触摸这些能量。

-

![]()

李之吉, 长春

李之吉,吉林建筑⼤学⼆级教授,国家⼀级注册建筑师,吉林省长⽩⼭技能名师、省教学名师、市劳动模范、市决策咨询委员会委员。兼任吉林省建筑历史与遗产保护学会副会长、吉林省古迹遗址保护协会副理事长、长春市城乡规划委员会历史保护专委会副主任。长期从事建筑历史与⽂化遗产保护的理论研究、教学与⼯程实践。

-

![]()

梁琛, 北京

建筑师,艺术家。1987年⽣于辽宁丹东,2011年毕业于吉林建筑⼯程学院,获建筑学学⼠。2011-2015年⼯作于直向建筑,任理事;作为项⽬建筑师完成阿那亚三联海边图书馆(“孤独图书馆”)。2017年开始独⽴建筑与艺术实践,成⽴⼯作室阿莱夫时空研究所(www.alephliangchen.com),建筑代表作品:众⽅纪,Inner@low Gallery;曾在A4美术馆,外交公寓12号举办个展;曾在上海OCAT策划展览《空间规训》;在⼭中天艺术中⼼策划展览《从安东到丹东:在鸭绿江上的⽊筏、断桥与过客》,在⾦鹰美术馆策划展览《作为中⼼的边缘:东北亚的界河、

桥梁与记忆空间》;在鸭绿江美术馆策划展览《⽆尽的注释》。

-

![]()

刘传宏,长春

刘传宏,1975年出⽣于吉林省长春市,现⼯作⽣活于长春和河南林县。他的创作媒介包括绘画、⽂字、摄影和电影。他的创作从⾃⾝经验出发,通过钩沉纷繁复杂的历史,进⽽杜撰历史,参与历史。

-

![]()

刘岩,北京

1978年⽣于辽宁省沈阳市。1997—2008年先后就读于四川⼤学(获⽂学学⼠和⽂学硕⼠)、北京⼤学(获⽂学博⼠)。现为对外经济贸易⼤学中国语⾔⽂学学院教授。出版著作《历史·记忆·⽣产——东北⽼⼯业基地⽂化研究》、《同时代的北⽅:东北⽼⼯业基地的历史经验与当代⽂化⽣产研究》等。

-

![]()

恩⽥晃,纽约/⽔户

恩⽥晃是⼀位艺术家、作曲家和策展⼈,现居⽇本⽔户,此前曾在纽约⽣活和⼯作长达⼆⼗年。其创作实践常以记忆为起点与核⼼——包括个⼈、集体及历史记忆,代表性项⽬如⼴受关注的“磁带记忆”(2004年⾄今),取材于三⼗年的⽥野录⾳展开构建。作为⼀个跨界艺术家,恩⽥晃⼀直活跃在国际艺术、电影、⾳乐和表演领域,他的艺术合作者包括迈克尔·斯诺、肯·雅各布斯、拉哈·赖斯尼亚、保罗·克利普森、何⼦彦、洛伦·康纳斯、⼤卫·图普和铃⽊昭男。他的作品曾于多家国际重要艺术机构展出或演出,包括纽约艺术空间“厨房”、现代艺术博物馆(MoMA)、现代艺术博物P.S.1分馆、Blank Forms、洛杉矶REDCAT、多伦多艺术双年展、第14届卡塞尔⽂献展、卢浮宫博物馆、蓬⽪杜中⼼、东京宫、卡地亚基⾦会、Argos、Bozar、伦敦当代艺术中⼼(ICA)、⿅特丹国际电影节、⽩南准艺术中⼼等。

-

欧宁,纽约

欧宁是⼀位跨领域的艺术家、策展⼈和写作者。其不同时期的活动轨迹覆盖⽂学、⾳乐、电影、艺术、设计、建筑、出版、城市研究、乡村建设实践、乌托邦研究、地⽅⾳景研究等领域,活跃于国内外的展览和学术活动。他是《北京新声》⼀书(1999年)的策划设计者,两部纪录⽚《三元⾥》(2003年)和《煤市街》(2005年)的导演,⼤声展(2005-2010年)的创办⼈和策展⼈,伦敦“唤醒巴特西”声⾳艺术项⽬(2006年)的策展⼈,2009年深圳⾹港城市\建筑双城双年展的总策展⼈,《天南》⽂学双⽉刊(2011-2014年)的创办⼈和主编,碧⼭计划(2010-2015年)的发起⼈。2016-2017年曾任教于哥伦⽐亚⼤学建筑、规划与保护研究⽣院,2019年⾄今担任波⼠顿艺术、设计与社会研究中⼼(CAD+SR)研究员。2020年由Palgrave Macmillan出版英⽂⽂集Utopia in Practice。2020年开始研究“声⾳与地⽅”,主持和策划⼀系列声⾳艺术⼯作坊和展览。2023年在看理想发布了20集的⾳频节⽬“实践乌托邦”。2024年由CAD+SR出版、ArtBook|DAP发⾏新书 The Agritopianists。他现在⽣活⼯作于纽约。

-

![]()

潘赫, 沈阳

潘赫,城际漫游者,前书店打理⼈,OO⽉报与剧场持续参与者,Manchufeierzi 乐队成员

-

![]()

朴正吉,⼆道⽩河镇

1956年出⽣,朝鲜族。毕业于东北林业⼤学,林学专业,正⾼级⼯程师。从1977年起在长⽩⼭国家级⾃然保护区从事野⽣动物⽣态学及动物保护学研究。研究领域主要涉及⼈类和⾃然⼲扰产⽣的⽣态学问题。曾主持长⽩⼭⾃然保护区濒危动物种类及其保护、野⽣动物与种⼦资源的关系、动物栖息地、野⽣动物数量动态、道路⽣态学等领域的8项科研项⽬,参加10多项科研课题。在国内国外发表论⽂50余篇,其中SCI论⽂4篇,参加著书9部。在《森林与⼈类》、《中国国家地理》、《知识就是⼒量》、《环球少年地理》等杂志上发表科普⽂章60余篇。已出版《密林寻踪-——野⽣动物观察笔记》、《河流笔记》、《森林笔记》、《苔原笔迹》等科普著作。

-

![]()

朴景,⾸尔/纽约

朴景是加州⼤学圣地亚哥分校视觉艺术系教授(2007年起⾄今)。1982年他在纽约创办Storefront艺术与建筑中⼼并担任总监直⾄1998年,1998⾄2001年他是底特律国际城市⽣态中⼼的创始总监,2005⾄2006年他是⿅特丹Centrala 未来城市中⼼基⾦会的创始总监。朴景曾担任1997年韩国光州双年展的策展⼈,也是2010年韩国安阳公共艺术项⽬的艺术总监和⾸席策展⼈。他的个展包括在西班⽛卡斯蒂利亚和莱昂当代美术馆举办的“新丝绸之路”(2009-2010)和由韩国光州亚洲⽂化中⼼委托并在该中⼼展出的“想象新欧亚”(2015-2018)。他最近的项⽬是⼀系列名为CiViChon的集体合作,包括2021年在维也纳变⾰双年展上的展览“村庄中的城市”,以及CiViChon的2.0版,2022年在韩国的Ob/Scene艺术节上的展览“未来社区的游牧论坛”。他是2023年威尼斯建筑双年展韩国馆及其展览“2086:如何⼀起?”的联合策展⼈。

-

![]()

柳汉吉, ⾸尔

柳汉吉是⼀位居住于⾸尔的计算机⾳乐⼈、即兴演奏者与写作者。他以阴谋论的视⾓审视⾳乐及其所有的既定规范,探索⾳乐之外的声⾳领域。借由声⾳思维的思辨潜能,他思考声⾳如何作为⼀种不同的感知体系发挥作⽤,以及它如何进⼀步激进且彻底地重组当下的现实。

-

![]()

宋念申, 北京

清华⼤学⼈⽂与社会科学⾼等研究所、⼈⽂学院历史系教授。近期研究兴趣,包括区域及全球史视⾓下的中国近现代史、边疆与民族、东亚史、城市、历史地理等。出版专著 Making Borders in Modern East Asia: the Tumen River Demarcations, 1881-1919 ( Cambridge University Press, 2018),《制造亚洲:⼀部地图上的历史》(⼴西师范⼤学出版社, 2024)和《发现东亚》( 新星出版社, 2024)。以中英⽂发表多篇论⽂。

-

![]()

铁笔⼭房,丹东

铁笔⼭房,是⼀家印刷局,它曾经为邓铁梅的抗⽇队伍印制钞票(俗称“邓票”)。后来,“铁笔⼭房”变成了⼀页纸,沉寂在了解放初期(1950年)安东⼯商业户的登记簿⾥。公元668年,唐朝置安东都护府;公元1876年清朝沿袭旧名置安东县;公元1965年,为了中朝友谊不再叫安东,改叫丹东。⽽民间,我们还是喜欢叫安东,于是喜欢安东的⼈凑在了⼀起,⽤了“铁笔⼭房”作为⼯作室,又有了《安东历史影像志》,开启了⼀段寻找收集讲述安东故事的旅程。

-

![]()

孙海霆,北京

1984年⽣于西安。东南⼤学建筑学硕⼠,建筑师,⽂物保护⼯程责任设计师(注册),现居北京。作为建筑师,孙海霆专注于建筑设计与⽂化遗产保护的相关⼯程设计⼯作。作为摄影师,关注⼈地关系与⼈居环境,其系列作品皆以⼀种平静的、⾮瞬时的视点,凝视我们的⽇常⽣活,展现它们所包含的诗意、超凡甚⾄异样性,探讨⽇常与奇观的边界。

-

![]()

王拓,北京

王拓,1984年⽣于中国⻓春,⽬前⽣活和⼯作于北京。他的创作跨越影像、⾏为、绘画与写作等多种媒介,通过对艺术史、⽂化档案、⼩说与神话的介⼊性编排,构建出⼀幕幕模糊了时间与空间的虚构叙事,以思想史与政治哲学的视⻆来探讨中国和东亚的现代性波折与当下困境之间难以被看⻅的纠缠。王拓的创作回应了中国特有的“幽灵学”,他提出以“泛萨满化”作为⼀种具有历史驱动⼒的机制,来召唤20世纪被压抑和忽视的记忆,揭⽰当下社会权⼒结构中被隐藏的逻辑、集体⽆意识与历史创伤间的复杂关系。王拓近年的个展包括K21美术馆(杜塞尔多夫)、UCCA 尤伦斯当代艺术中⼼(北京)、Present Company(纽约)、Salt Proiect(北京)、泰康空间(北京)。他还参与了多个机构举办的群展,包括昆⼠兰美术馆(布⾥斯本)、M+视觉⽂化博物馆(⾹港)、韩国国⽴现代美术馆(⾸尔)、尤莉娅·施托含克收藏(杜塞尔多夫)、巴登巴登国⽴美术馆(巴登巴登)、皇后美术馆(纽约)、 Kino der Kunst(慕尼⿊)、Zarya当代艺术中⼼(符拉迪沃斯托克)、仁川艺术平台(仁川)、上海当代艺术博物馆(上海)、OCAT(上海 / 深圳)、⼴东时代美术馆(⼴州)、国⽴台湾美术馆(台中)等。王拓曾为纽约皇后美术馆2015⾄2017年度驻馆艺术家。王拓于2018年获得“三影堂摄影奖”,同年获得北京国际短⽚联展的“杰出艺术探索奖”和“玲珑塔短⽚奖”;2019年,获得“青年当代艺术乌镇奖”; 2020年,获得“OCAT x 卡蒂斯特青年媒体艺术家奖”; 2023年,获得⾹港M+视觉⽂化博物馆颁发的 “希克奖”;2024年,获得杜塞尔多夫K21美术馆颁发的“K21全球艺术奖”。

-

![]()

穆柏安,纽约

穆柏安是⼀位现居纽约的作家,同时也是e-flux系列书籍和⽉刊的编辑。 ⾃2015年起,他在纽约视觉艺术学院教授策展实践硕⼠课程,并在2017⾄2022年间担任研究总监。他曾在贝鲁特造型艺术协会、斯德哥尔摩现代美术馆、北京中间美术馆、杭州中国美术学院等进⾏教学和讲座。其近期编辑的出版物包括娜塔莎.萨德尔.哈吉安的《重新学习以为见证》(2021);许煜的《艺术与宇宙技术》(2021);2017沙迦双年展出版物《⾼涨》(与Amal Issa、OmarBerrada、Kaelen Wilson-Goldie合编);2012台北双年展出版物《现代怪兽:想像的死⽽复⽣》(与当届策展⼈安森.法兰克合编),以及《玛莉亚.林德著作选集》(2010)。2023年他与周安曼、夏迪德联合策划了第13届台北双年展 “⼩世界”。

-

颜峻,北京

颜峻,乐⼿,诗⼈,住在北京。

做实验⾳乐和即兴⾳乐。使⽤噪⾳、⽥野录⾳、⾝体、概念作为素材。他的作品通常很简单,没有什么技巧,也不像⾳乐。有时候会去观众家演奏塑料袋。

“我希望我是⼀份⽥野录⾳。”

-

![]()

杨知寒, 杭州

杨知寒,⽣于1994,⿊龙江齐齐哈尔⼈。曾获⼈民⽂学新⼈奖、茅盾⽂学新⼈奖、华语青年作家奖、花城⽂学奖、丁玲⽂学奖、⼤家⽂学奖、钟⼭之星年度青年作家奖、宝珀理想国⽂学奖等。出版⼩说集《⼀团坚冰》《黄昏后》《独钓》等。

-

![]()

于渺,北京

于渺是⼀位策展⼈、研究者和影像创作者。她关注采掘地景、能源基础设施(煤炭、⽯油、⽔电)和⽣态政治之间的复杂互动。于渺的创作基于在地⾛访和历史研究,将图像、神话传说、宇宙观、诗歌和表演编织为思辨叙事。她的“抚顺三部曲”,包括《额姆宇宙》、《琥珀》,《给你讲⼀个关于沉积的未来故事》,曾在歌德学院、时代美术馆、中央美术学院美术馆、汉堡美术馆展出。于渺策划的展览围绕⽣态议题展开,包括“化⽯阳光,沉积之⾝”、“地缘与地质之间”、“微光渐暗”、“2021年OCAT双年展:百物之息单元”、“从符拉迪沃斯托克到西双版纳”等。于渺曾在哈佛⼤学、伦敦⼤学、康奈尔⼤学、多伦多⼤学、北京⼤学、考陶尔德艺术学院、⾦匠学院等院校分享过她的研究,也曾在中国美院IMFA教授研究⽣课程。她的学术⽂章发表于ARTMargin,Afterall, Artforum, Art Review Oxford, LEAP, Art Monthly 等刊物。她的影像作品被西雅图美术馆和华盛顿州⽴⼤学图书馆收藏。

-

![]()

曾翰,北京/纽约

摄影艺术家、独⽴策展⼈。1974年⽣于⼴东。1997年毕业于暨南⼤学国际新闻专业;2009年毕业于纽约视觉艺术学院“全球摄影”项⽬。曾在中国、美国、法国、德国、澳⼤利亚等⼗⼏个国家的美术馆、艺术双年展、摄影节、画廊等举办展览; 多个系列作品被上海美术馆、加拿⼤安⼤略美术馆、⾹港M+美术馆等机构和各国收藏家收藏。曾获中国摄影家协会TOP20·2011中国当代摄影新锐奖等奖项。作为策展⼈,曾任2017年⼴州影像三年展策展⼈;2012新加坡国际摄影节策展⼈;2011年第三届⼤理国际影会策展⼈,获⾦翅鸟最佳策展⼈奖 ;2005年⾸届连州国际摄影年展策展⼈,获年度杰出策展⼈奖;曾与⼴东美术馆、时代美术馆、歌德学院等机构合作,策展多个艺术群展和艺术家个展。

-

![]()

张斐凡,北京

张斐凡,艺术家、摄影师,现任东北亚艺术⽂献库运营总监。美国芝加哥哥伦⽐亚学院摄影创作艺术硕⼠,北京第⼆外国语学院英语⽂学学⼠,中国摄影家协会会员,现居北京。作品系列《⾮⼈区》No Man’s Land主要关注于不断变化更新的城市地景中,构建于⼈之欲求却给⼈以怪异感受且功能⽭盾的空间。该系列曾于芝加哥开办个展及双⼈展;于美国多地、希腊、匈⽛利、意⼤利、中国平遥国际摄影⼤展等参与群展,并在美国、意⼤利、澳⼤利亚等地的出版物多次发表出版,包括芝加哥海德公园艺术中⼼、中西部摄影中⼼、皇家墨尔本理⼯⼤学建筑与城市设计系《Kerb》期刊、波⼠顿建筑师协会(BSA)空间、楔形项⽬画廊、Subjectively Objective、ArtSlant、Urbanautica 学会奖等。2022年获平遥国际摄影⼤展中国青年摄影推⼴计划鲲鹏奖。

-

![]()

张猛, 北京

中国内地导演、编剧,以现实主义与温情幽默融合的创作风格著称,擅长聚焦社会底层“⼩⼈物”叙事,导演处⼥作《⽿朵⼤有福》获第9届华语电影传媒⼤奖最佳新导演奖,奠定影坛地位。⾃编⾃导的《钢的琴》成为代表作,⼊围⾦鸡奖、⾦马奖最佳导演及影⽚奖,并斩获第14届中国电影华表奖优秀新⼈导演奖。电影《胜利》获第17届上海国际电影节评委会⼤奖 ,进⼀步彰显艺术深度。优秀电影《⼀切都好》《阳台上》也得到影迷好评。

-

![]()

张⽂智, 北京/⼤连

张⽂智,1993年出⽣于中国⼤连,现⼯作⽣活于北京和⼤连。张⽂智的⽔墨创作融合了中国近现代史、民间传说、以及通俗⽣物学等。他将⽂献资料拼贴于⽔墨作品上,想象了⼀个由野⽣动植物、萨满教以及历史故事组成的维度。张⽂智以出⽣地⼤连为切⼊点,聚焦中国东北⾃晚清时期起错综复杂的历史,勾勒出过去对现在的潜在影响。在其作品中,灵兽及各种神话象征并置于辽阔的⼯业化景观中,默默见证着这⾥的沧海桑⽥和复杂历史。

-

张献民,北京

北京电影学院⽂学系教授,中国美术学院影视学院兼职教授,讲授电影剧本写作、剧作理论、纪录⽚、短⽚创作、影⽚分析、外国电影、⽂学赏析、电影理论、视听语⾔等课程。1987年获巴黎第三⼤学现代⽂学硕⼠学位,1992年毕业于La Femis法国⾼等电影学院。曾于2002-2006年为法国《电影⼿册》撰稿。出演电影《巫⼭云⾬》、《颐和园》、《举⾃尘⼟》、《柔情史》等并担任监制等⼯作。2024年尚在制作中的项⽬有《如⽗如母》(后期)、《寒江别》(后期)、《漂亮朋友》(后期)、《等我过去》(筹备)。

-

![]()

张晓, 成都

1981年出⽣于⼭东烟台,2005年毕业于烟台⼤学建筑设计系。在2009年成为摄影艺术家之前,他曾于《重庆晨报》担任新闻摄影记者。2018年,张晓获得哈佛⼤学罗伯特·加德纳摄影基⾦。张晓的《海岸线》系列曾获得法国汇丰银⾏摄影奖(2011)、法国才华摄影基⾦中国区冠军(2010)及候登科摄影奖(2009),《他们》系列则在2010年获得三影堂摄影奖⼤奖。张晓曾参与哈佛⼤学⽪博迪考古和民族学博物馆的展览“社⽕”,UCCA尤伦斯当代艺术中⼼的展览“2015年作为理由”和“⽂明:当代⽣活启⽰录”,瑞⼠摄影基⾦会的 “Unfamiliar Familiarities”,法国巴黎布朗利码头博物馆的“Photoquai 2015”,连州摄影博物馆的个展“苹果”,上海摄影艺术中⼼“摄寻千⾥:⼗见天⽇”,成都麓湖A4美术馆“2000年以来的西南影像实验”,chi k11艺术空间“农场”等在内的多个国内外展览。张晓现⼯作⽣活于成都。

-

![]()

周海城, ⼆道⽩河镇

1968年出⽣于吉林省湾沟林业局,1980年随⽗母搬迁吉林延边安图县长⽩⼭⾃然保护区管理局,1985年应征⼊伍到部队,1989年复员回原籍分配到吉林国家级长⽩⼭⾃然保护区管理局⽩⼭管理站。1989(年得遇恩师宗占江先⽣,开启了对植物的认知。2000年转到头道管理站⼯作。2005年参与中国科学院⽣态研究中⼼⽩矾研究院开展森林⽣态系统固定样地调查恢复⼯作。2008年被北京林业⼤学林学院聘为长⽩⼭野外研究⽣实习研究指导教师。2007年⾄今为延边⼤学朱卫红教授主持的湿地研究中⼼在延边地区的调查提供植物鉴定⽀持。2009年参与长⽩⼭⾃然保护区北坡地下森林云⼭⼋齿⼩蠹的防治研究⼯作,2012年开展了长⽩⼭⾃然保护区落叶松⽑⾍的防治及预防⼯作,2012年冬季开展长⽩⼭⾃然保护区野⽣动物远红外线照相机的布设监测⼯作,2017年应邀参加东北林业⼤学何念鹏教授组织的东北红松⽣物功能性状的植物鉴定⽀持。2024被延边⼤学湿地研究中⼼聘为野外研究⽣实习研究指导教师。

同言工作坊2025参与者

-

安静,底特律

安静(Lee AMBROZY)是一位作家、翻译家、艺术史学家和策展人,专门研究中国艺术和考古学。她编写了数本艺术家画册和出版物,在美国及中国各地授课和演讲,并与中国各地包括台湾的画廊和博物馆合作。她曾担任《艺术论坛》中英文网站的编辑,也是《白立方内外: ARTFORUM当代艺术评论50年》的主编(三联书店,2017) 和《艾未未博客》(麻省理工学院出版社,2011)的编辑/翻译。她曾在北京大学中文系进修班学汉语,并且在北京中央美术学院获得硕士学位,论文的主题为毛泽东时代对传统水墨画的民族主义运用,目前在纽约大学的美术史学院完成它的博士论文,研究自然界图像在唐宋绘画中的功效与物质化的表现。

-

安太然,新泽西

安太然是独立刊物《切线》(Tangent Essays)的编辑团队成员。2024年,他于美国普林斯顿大 学建筑学院获得博士学位,目前在该学院担任博士后研究员。

-

艾礼凯,纽约

艾礼凯(Alec ASH)是一位关注中国的作家和编辑,曾于2008年至2022年间生活在中国,现为纽约亚洲协会的高级研究员,负责编辑《中国书评》(China Books Review)。他是《许愿灯》(Wish Lanterns,2016)一书的作者,该书讲述了中国年轻人的生活故事,曾获BBC“每周一书”推介。他的新作《山高》(The Mountains Are High,2024)是一部关于离城者迁居中国乡村的个人实录。

艾礼凯出生于英国,在牛津大学学习英国文学后搬至北京。他曾为《纽约书评》、《大西洋月刊》等媒体撰稿,并担任《经济学人》和《星期日泰晤士报》的特约记者。他曾担任《洛杉矶书评》中国专栏的编辑,同时是报道集《中国人的特性》(Chinese Characters)的撰稿人之一,并共同编辑了文集《当下之间》(While We’re Here)。

-

杜瑞鹂,纽约

杜瑞鹂(Aurelia DOCHNAL)是一位电影和艺术研究员,致力于研究中国和东欧的社会主义和后社会主义电影史。她曾获得巴黎高等师范学院、北京大学和耶鲁大学的奖学金。她来自波兰华沙,现居住在纽约市。

-

董宇翔,迈阿密

董宇翔是一名艺术、教育和社会工作者,现为迈阿密大学艺术和艺术史系讲师。他当前的实践和研究由一对核心矛盾所驱动——人类世的民族志与物导向本体论的思辨。

-

富源,北京/波士顿

富源是一位驻北京和波士顿的作家、策展人和研究者,现任卡蒂斯特(KADIST)中国合作项目总监。

富源的策展研究和实践曾获香港Para Site、日本国际交流基金会、韩国国际交流基金会、亚洲协会、亚洲文化协会、柏林高尔基剧院、新世纪当代艺术基金会、德英基金会等机构的支持。 2016年至2019年,她联合创建和管理Salt Projects—一个位于北京的非营利艺术空间,同时也作为年轻艺术家和艺术实践者们行动和交流的场所。2019年至2022年,她作为创始艺术总监加入美凯龙艺术中心,着眼塑造机构的初始项目和发展方向。

富源也是双语数字出版平台《黑齿》杂志的创刊主编之一。她的文章曾多次发表在Artforum, ARTnews, BOMB, Flash Art, Frieze, Text Zur Kunst, New York Times T Magazine, Yishu等国际艺术平台。

-

郭鹤天,纽约/北京

满族,毕业于芝加哥艺术学院和英国皇家艺术学院,现工作生活于纽约和北京。独立策展人,出版团体te editions联合创始人及主编,关注的方向为当代艺术与人文学科的交汇。

-

黄半衣,纽约

黄半衣(生于北京)是一位生活在纽约布鲁克林的多媒体艺术家,同时从事写作和翻译。Ta的作品结合了数码世界构建、文本、装置与表演,呈现对中国神话与民间传说的酷儿化的再演绎。Ta拥有威廉姆斯学院与哥伦比亚大学艺术史学士与硕士学位,是 BRIClab驻地艺术家以及 NEW INC 项目成员。Ta曾荣获Asian Arts Alliance的 WCWD奖助金(2024)及2024年Vagner Mendonça-Whitehead微型奖助金。

Ta的作品曾在 DEMO 2024(由NEW INC主办)、Vagner Mendonça奖展、 Shisanwu LLC Warehouse、Smack Mellon、Abrons艺术中心、重音姐妹、Soto Velez Soto Velez Clemente中心、Special Special和Artist’s Space(均位于纽约)展出。其影像作品曾在新美术馆、台湾影音资料馆(台北)、Wonderville(纽约)以及Flat Earth 电影节(冰岛Seydisfjordur)放映。Ta亦为Brooklyn Rail, Hyperallergic, Frieze, Spike Art, ArtAsiaPacific, Performa和Artforum中文版等刊物撰稿。 -

黄梓耘,伦敦

黄梓耘是一名生活在伦敦的写作者、编辑和翻译。她有关当代艺术的写作见于ArtReview等。她的虚构写作见于包括Sine Theta Magazine和Tiny Molecules在内的文学杂志。她在2024年获选成为伦敦短片电影节的委任写作者和伦敦Queer East电影节的新生批评人。她是创建于2021年的当代艺术写作平台《歧路批评》的编辑之一。

-

![]()

李骄阳,纽约

诗人和跨媒体艺术家,重音社合创人。她的文本、表演、视觉艺术、讲座曾呈现于BIE的、纽约现场艺术中心、Chashama画廊、今日美术馆科技与艺术双年展、亚裔美国作家工作坊、移民艺术家双年展、Performa双年展、纽约诗歌节、北京诗歌节、爱丁堡Push the Boat 诗歌节、希腊国际诗歌节、Stilllife Art Fair、Pionner Works、Mana Contemporary、New York Public Library等,作品曾被收入《2024海外华语作家年选》、《2020中国女诗人年选》等。李骄阳曾在纽约大学、普拉特艺术学院、华美艺术协会、布鲁克林公共图书馆开设创意写作课。曾受到《纽约时报T杂志》中文版、《艺术评论》中文版、《生活》杂志中文版,《人民日报》,《世界日报》,《洛杉矶书评》等媒体的报道。她被AACYF评选为2024全美华人30 under 30 文化媒体精英,还曾获得美国笔会、布鲁克林诗人协会、纽约艺术基金会、当代艺术基金会、大英教育协会等的奖金和支持。李骄阳致力于在文字和叙事中转译视觉和感官的物料。常常摸索的东西有:衣物,傀儡,叙事游戏和仪式;可穿戴的和稍纵即逝的。

-

![]()

李睿弘,珠海/纽约

李睿弘是一位写作者、设计师和策展人。他是当代文化杂志《十一月》(November)的编辑和哥伦比亚大学建筑研究生院的讲师。他联合设立了环境技术工作组(WET),一项专注于环境政治的实验性研究和策展计划。他的研究项目曾展出于纽约大学的80WSE画廊。他的写作曾发表在一系列艺术和文化出版项目中,其中包括PIN-UP, November和Concerning Contemporary等。他曾司职客座讲者于普拉特学院,哥伦比亚大学,纽约视觉艺术学院和帕森斯设计学院。他获有哥伦比亚大学建筑系批判、策展和概念实践项目的硕士学位,以及普拉特学院工业设计的学士学位。他生活和工作于珠海和纽约。

-

刘伟田,伦敦

出生于苏州,现居伦敦,从事当代艺术及与其相关的写作、批评、研究和理论工作。他目前由Asymmetry艺术基金会博士奖学金支持,就读于伦敦大学金匠学院Advanced Practices项目。他本科毕业于上海外国语大学英语专业,随后于苏格兰圣安德鲁斯大学先后获得艺术史和摄影史硕士。他是文本友社(Society of the Friends of the Text)的成员,日常参与《歧路批评》的编辑工作。他的文章散见于《歧路批评》、《普遍手册》、ArtReview、艺术论坛中文网等刊物。

-

刘铮,广州

文艺批评家、报纸编辑,毕业于清华大学,现居广州。从1998年开始从事评论写作,著有《西书东藏》《既有集》《始有集》,译有《纪德读书日记》,编有《日本读书论》。评论散见于《读书》《单读》“澎湃新闻・上海书评”等媒体。2020年出版的《既有集》获第六届单向街书店文学奖“年度批评奖”。

-

鲁明军,上海

复旦大学哲学学院教授,北京大学人文社会科学研究院邀访学者,近年策划“疆域:地缘的拓扑”“没有航标的河流,1979”“缪斯、愚公与指南针”及“靡菲斯特的舞步”等展览,以及近著《目光的诗学:感知—政治—时间》《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》等。2016年获得Yishu中国当代艺术写作奖;2017年获得美国亚洲文化协会奖助金(ACC),同年获得第10届中国当代艺术评论奖(CCAA);2019年获得中国当代艺术奖(AAC)年度策展人奖。

-

穆谦,纽约

伦敦大学亚非学院(SOAS)民族音乐学博士,国际音乐文献资料大全(RILM)编辑,梅利亚姆《音乐人类学》中文版译者。曾在《音乐图像》(Imago Musicae)、《欧洲音乐学学报》(European Journal of Musicology)、《中亚调查》(Central Asian Survey)等国际期刊以及《劳特利奇民族音乐学伦理与研究指南》(The Routledge Companion to Ethics and Research in Ethnomusicology)等文集发表论文,并在美国加州大学洛杉矶分校、英国伦敦大学皇家霍洛威学院、荷兰国际亚洲研究所等地讲学。除学术研究之外,穆谦致力于推广传统音乐,曾多次策划周家班、岩洞侗族大歌队等中国民间音乐团体在欧洲和北美巡演,并在BBC主持介绍传统音乐的系列广播节目以及为Songlines和Folklife等杂志撰稿。其录音、制作的侗族音乐专辑《大家静静听》被环球世界音乐排行榜评为2019-2020年度最佳亚太地区音乐专辑。穆谦还是“声音史”公众号及视频号的创建人。

-

![]()

聂小依,伦敦

聂小依博士围绕当代艺术与自身生活写作,对策展实践展开研究,在艺术行业内外从事编辑与策划。她正在探索如何“策动”以及艺术在其中的角色——这也是她此前在英国皇家艺术学院博士研究的主题,旨在拓展当下的策展语汇与坐标。她是《歧路批评》编辑团队的一员,也是2024至2025年度德英学者项目的入选者。2022至2024年,她曾担任ArtReview中文版、《艺术界》(LEAP)的资深编辑。2021年,她参与了广州时代美术馆的研究项目“三个争议的场域——漫长的九十年代及其当世寓言”。2020年, 她获选国际艺术评论协会(英国)的新兴艺术写作者。她曾参与OCAT研究中心(北京)、Gasworks(伦敦)、集美阿尔勒国际摄影节(厦门)等机构的展览项目的研究和策划,曾在柏林自由大学、Institute of International Visaual Art、中国美术学院、Centre for Chinese Visual Arts等机构分享研究。除行业与大众媒体,其发表亦见于Journal of Contemporary Chinese Art, Education和《中国当代艺术年鉴》等学术刊物。

-

欧宁,纽约

欧宁是一位跨领域的艺术家、策展人和写作者。其不同时期的活动轨迹覆盖文学、音乐、电影、艺术、设计、建筑、出版、城市研究、乡村建设实践、乌托邦研究、地方音景研究等领域,活跃于国内外的展览和学术活动。他是《北京新声》一书(1999年)的策划设计者,两部纪录片《三元里》(2003年)和《煤市街》(2005年)的导演,大声展(2005-2010年)的创办人和策展人,伦敦“唤醒巴特西”声音艺术项目(2006年)的策展人,2009年深圳香港城市\建筑双城双年展的总策展人,《天南》文学双月刊(2011-2014年)的创办人和主编,碧山计划(2010-2015年)的发起人。2016-2017年曾任教于哥伦比亚大学建筑、规划与保护研究生院,2019年至今担任波士顿艺术、设计与社会研究中心(CAD+SR)研究员。2020年由Palgrave Macmillan出版英文文集Utopia in Practice。2020年开始研究“声音与地方”,主持和策划一系列声音艺术工作坊和展览。2023年在看理想发布了20集的音频节目“实践乌托邦”。2024年由CAD+SR出版、Art Book|DAP发行新书The Agritopianists。他现在生活工作于纽约。

-

彭嫣菡,纽约

策展人,目前工作生活于纽约。曾任职于广东美术馆研究策展部,并先后为第三届广州三年展(2008)、广州国际摄影双年展(2009)、深圳香港城市/建筑双城双年展(2011)、成都双年展(2011)、2016集美阿尔勒国际摄影节、大南坡计划(2020至今)等多个项目担任策展工作。

2014年,她进入美国Bard学院策展研究中心,近一步探索当代艺术与社会中的相关议题,她还是《艺术界》《艺术商业》艺术媒体的翻译及约稿作者,并组织编写了多个国内外展览的出版物。

2021年,她发起的Tracing the Elephant小组获得了集美·阿尔勒影像策展人奖评委提名。2024年起,她出任NextG Art集团的艺术总监。

-

秦可纯,纽约/北京

研究生毕业于英国皇家艺术学院。出版团体te editions的联合发起人兼主编,“青策计划2021”获奖者,曾发布文章于ARTFORUM中文网和《艺术新闻》。

-

尚端,洛杉矶

尚端是一位居住在洛杉矶的艺术史学者、作家及展览策划人。她担任上海Cc艺术基金会的海外艺术总监,自2016年以来,致力于塑造基金会的收藏和项目方向,重点关注全球南方和亚裔移民群体的艺术实践。她还是洛杉矶亚裔艺术网络(AAPI Arts Network)和洛杉矶汉默博物馆年度研讨会“侨民之声”(Voices of the Diaspora)的联合创始人。她的研究深入探讨全球化、城市更新、社会变迁和阶级重组对艺术创作及艺术史叙事的影响。

尚端策划了包括Minerva Cuevas、Amalia Pica、Simphiwe Ndzube、Julian Abraham “Togar”和陈轴在内的众多艺术家的展览。她曾在汉默博物馆、南加州大学(USC)、加州大学洛杉矶分校(UCLA)以及苏富比艺术学院(Sotheby’s Institute of Art)等机构担任客座讲师和演讲嘉宾,并多次在亚洲的艺术机构发表演讲。她为艺术家的专著和画册撰稿,其中包括Huma Bhabha、Minerva Cuevas、Brooklin Soumahoro、Amir Fallah、刘韡和仇晓飞等艺术家。她的文章和随笔曾发表于《艺术新闻》、《艺术界》、《黑齿》、Mousse、Artforum、ArtAsiaPacific、Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art等艺术刊物。 -

施芊蓺,纽约

作者,主要写作乐评、访谈与小说。目前专注于经营自己的文化基金会。其基金会致力于资助亚洲民族音乐人和音乐人类学学者,出版民族音乐唱片和相关研究,及开展亚洲传统文化保育工作。

-

谭海俊,纽约

谭海俊(Herb TAM)自2011年起担任美国华人博物馆(MOCA)的策展人兼展览总监。他策划了2024年的展览“杂志热:X世代亚裔美国期刊”。2018年,他联合策划了“月亮代表我的心:音乐、记忆与归属”。2016年,他联合策划了“酸甜苦辣:美国华人食物与身份的故事”,展览通过影像装置与陶瓷艺术探讨了美国华人食物文化。他还曾联合策划“身份的浪潮:35年的档案之旅”,通过MOCA的档案材料探索了华裔美国人身份的构建。2012年,他策划了“镜头下的美国”,展览汇集了华裔当代艺术家与非职业摄影师拍摄的关于美国的摄影作品。

在加入MOCA之前,谭海俊曾任Exit Art的副策展人以及皇后区美术馆的执行副策展人。在Exit Art工作期间,他策划了“新镜子:透明世界的绘画”,并联合策划了“夏季混音第一辑”,该展览探讨了流行音乐在新兴艺术家作品中的角色。2007年,他策划了“皇后区牙买加的故事”,聚焦嘻哈文化与毒品危机的交汇点。他还曾为艺术家Lee Mingwei、Rafael Sanchez以及Regina Jose Galindo策划个展,并参与了关于城市规划师Robert Moses以及纽约另类艺术空间的历史性展览项目。

谭洪波出生于香港,在旧金山湾区长大。他毕业于圣何塞州立大学,并获得纽约视觉艺术学院的艺术硕士学位。

-

笑川,纽约

笑川(Matt TURNER)是三本诗集和三本小册子的作者。他是鲁迅《野草》的翻译家,也是欧宁、颜峻、吴敬琏等人作品的联合译者。他的评论和文章可以在Cha,、《黑齿》、Hyperallergic等找到。他住在纽约市。

-

万丰,香港

万丰(1982- ),工作和生活在香港的写作者、编辑和独立策展人。以香港为对象和方法,他的研究、写作、评论和策展关注地方性和艺术生态系统的交织,关注华人流动历史的现代性问题和现实走向。万丰为许多艺术媒体撰稿,如Artforum、ArtReview、Ocula等。自2020年起,他发起了艺术写作平台“岛聚”(www.daoju.art),该非盈利艺术评论项目特别关注以香港为中心的当代艺术现场,是香港艺术评论的重要推动力量。

-

![]()

王琳,纽约

王琳是一位以摄影和艺术书籍为主要媒介的艺术家,同时也有行为艺术和装置方向的创作活动。因深受不同媒介和主题等相互联系时所产生的互动性的影响,她的创作过程更像是在完成一副七巧板的拼图。她还是Squeeze Sour的创办人,其主要由两个部分组成:第一部分专注于关于摄影书的发行,探索如何用创新的方式将摄影书传播到更广的范围;第二部分名为linlin Plum,致力于推动“什么可以被成为艺术家书籍?”“谁有‘资格’创作艺术家书籍?”的边界。

-

王辛,纽约

王辛是一位常驻纽约的艺术史学者,现任佩斯画廊(Pace Gallery)策展总监。目前于纽约大学艺术史系完成关于“苏联幽灵学”(Soviet Hauntology)的博士论文。她曾在大都会艺术博物馆和惠特尼美国艺术博物馆担任策展及教育职位,并于2021年获得沃霍尔基金会(Warhol Foundation)艺术写作奖。

文章《亚洲未来主义与非他者》(“Asian Futurism and the Non-Other”)被广泛传播、翻译,并纳入多所大学课程教学。自2021年起,王辛受聘为耶鲁大学摄影硕士项目(MFA Program in Photography)长期客座艺评人。她曾策划北京今日美术馆2023年秋季举办的第四届艺术与科技主题双年展,展览题为《致不灭的你》(“To Your Eternity”)。即将出版的文章包括《机器嫉妒》(“Machine Envy”),收录于《机器决策不并非终局:中国与人工智能的历史及未来》(Machine Decision is Not Final: China and the History and Future of Artificial Intelligence,由Urbanomic与纽约大学上海分校出版);以及将刊登于Afterall Journal第57期的《作为社会主义世界建构的舞蹈》(“Dance as Socialist World-Building”)。

-

![]()

王雪莉,纽黑文

王雪莉撰写关于亚洲及其海外移民社区的艺术和电影文章。她的文章曾发表在《艺术论坛》(Artforum)、《Aperture》及《美国艺术》(Art in America)等刊物上。目前,她正在耶鲁大学完成博士学位。

-

![]()

翁笑雨,纽约

翁笑雨是一位享誉国际的策展人和作家,目前常驻在纽约。她曾任位于多伦多安大略省美术馆的卡罗尔及莫顿·拉普现代和当代艺术策展人、部门主管(Carol and Morton Rapp Curator, Modern & Contemporary Art)。她的策展和写作实践关注艺术与科技的互动,全球化、身份和后殖民等议题,同时注重与艺术家、科学家、研究者和哲学家的深入跨学科合作,由此来构造综合、多层次、互动迭递的语境和平台来呈现这些创作和思考。在美术馆,翁笑雨带领她的团队与当地及国际的艺术界紧密合作,为观众带来丰富的艺术展览和体验,并探索新的方式拓展美术馆的藏品及其影响力。此前,翁笑雨是纽约古根海姆美术馆策展人。任职六年期间,她策划了大型展览“故事新编”(2016-17)和“单手拍掌”(2018)。呈现众多艺术家和艺术团体为美术馆全新委任创作的作品,这两个展览旨在挑战有关构建身份和民族的神话。这些委任作品此后全部进入美术馆,成为何鸿毅家族基金永久收藏。她还策划了卢旺达裔荷兰艺术家Christian Nyampeta在古根海姆的个展Sometimes It Was Beautiful(2021)。

-

![]()

吴楷文,纽约

吴楷文是生活工作在纽约的“斜杆族”(slashie)。在视觉艺术学院获得策展研究硕士学位,在哥伦比亚学院获得艺术史和视觉艺术学士学位。除了在可持续发展领域的日常工作,他还是一名翻译、作家和独立策展人。他目前致力于科幻小说、未来主义和幽灵学等研究课题。

-

徐旷之,北京

《空白艺论》主编,中央美术学院人文学院博士生。研究方向为艺术批评史和中国近现代美术史。编辑出版《空白》系列文集(1-5)、《重塑摄影:<十月>与当 代摄影理论》等。曾在《美术观察》《艺术史与艺术理论学刊》《美育学刊》《世界美术》《画刊》等期刊上发表多篇论文和译文。

-

颜峻,北京

颜峻,生于兰州,住在北京。做为乐手使用田野录音、噪音、身体、人声、概念。写诗,写和音乐有关的随笔。

参加过daad驻留。参加过鹿特丹和柏林国际诗歌节。创办了微型厂牌撒把芥末。

曾在wire杂志写网络专栏,曾任 lmj 杂志审稿编辑。近年出版有《柏林反射》(daad)、《一两个梦》(上海文艺〉等书。20年前写过乐评。最近在小宇宙平台主持播客“小小敌台”。

“我希望我是一份田野录音”。

-

![]()

余子靖,纽黑文

余子靖。耶鲁大学电影与媒介学在读博士。

-

张璐,纽约

张璐是一位现居纽约的艺术家,出生于中国西安。她通过再现记忆和梦境的方式创造亲密体验,试图将既定逻辑与认知经验间的传递空间视觉化,作品形式包括陶瓷和视频装置;她在也合作项目中与公众互动,寻求特定语境下关系的相对性和变化性。她最近的一部纪录片《轻声附和》,曾在纽约法拉盛君豪酒家的公共空间放映;另一部纪录片《篮球而已》在Metrograph放映。

张璐在纽约普拉特艺术学院获得美术硕士和艺术史双硕士学位,并拥有西安交通大学经济学学士学位。她最近的展览包括纽约法拉盛的公共空间、Yve Yang Gallery, Art Lot、Pearl River Mart、Yeh画廊、Underdonk、Latitude画廊、The Clemente Soto Vélez、Present Company、Special Special、NARS基金会、美国华人博物馆、A.I.R画廊、The Elizabeth Foundation for the Arts、韩国文化中心、西安美术学院。张璐在国内和国际上进行过多次艺术家讲座和公共项目。

-

![]()

张洁平,波士顿

张洁平,哈佛尼曼学者,飞地书店和Matters Lab创始人,曾任端传媒总编辑、号外杂志副主编、纽约时报中文网撰稿人、亚洲周刊记者。曾获亚洲区域十数个新闻及写作奖项,包括SOPA2010年度记者。曾编著出版《香港三年》(2017,香港牛津大学出版社)

-

张献民,北京

北京电影学院文学系教授,中国美术学院影视学院兼职教授,讲授电影剧本写作、剧作理论、纪录片、短片创作、影片分析、外国电影、文学赏析、电影理论、视听语言等课程。1987年获巴黎第三大学现代文学硕士学位,1992年毕业于La Femis法国高等电影学院。曾于2002-2006年为法国《电影手册》撰稿。出演电影《巫山云雨》、《颐和园》、《举自尘土》、《柔情史》等并担任监制等工作。2024年尚在制作中的项目有《如父如母》(后期)、《寒江别》(后期)、《漂亮朋友》(后期)、《等我过去》(筹备)。

-

赵大勇,纽约

赵大勇2004年开始独立电影创作,并于2006年完成首部纪录片《南京路》,在维也纳国际电影节首映。2009年,第二部纪录片《废城》在纽约国际电影节首映,并入选义大利都灵国际电影节竞赛单元,于2010年被《纽约时报》评为年度十大最佳纪录片之一,随后于全美艺术电影院上映。

2009年完成关于非洲人生活在广州的纪录片《家园》入围鹿特丹电影节等。2010年,他完成首部剧情片《寻欢作乐》,入围香港国际电影节,获银奖与国际影评人费比西奖。同年11月,该片在德国曼海姆海德堡国际电影节斩获维尔纳·法斯宾德导演奖及费比西评审团奖,并入围法国南特国际电影节。2013年,剧情长片《鬼日子》入选柏林电影节青年论坛单元作为开幕影片,并入围香港国际电影节竞赛与日本FMX国际电影节,获评审团奖等多个奖项。2014年在法语地区院线公映。

2016年起,他历时四年拍摄《安魂之地》,并于2020年在法国CNC电影基金支持下完成制作,但尚未公开发行。同时,他完成了纪录片《一个说不》,由德国与卢森堡国家电影基金联合制作,入围2020年布拉格国际纪录片电影节国际竞赛,2021年纽约Fleff电影节等。

-

钟刚,深圳

《打边炉》创办人,主编。2005年开启媒体生涯,先后供职于新快报、南方都市报和南都周刊。2017年7月在深圳创立当代艺术媒体《打边炉》。《打边炉》秉持“立足地方,独立发声”的编辑方针,已发展成为中国南方最具影响力的艺术媒体平台。

-

钟娜,纽约

钟娜是重音社的合创人。她是一名双语作家和文学翻译,曾获得麦克道尔奖学金(MacDowell Fellowship)、小说中心奖学金(Center for Fiction Fellowship)和锡屋工作坊(Tin House Workshop)的支持。她的作品散见于《肯扬评论》(The Kenyon Review), 《格兰尼卡》(Guernica), 《小说界》、《人物》、《上海文学》等平台。