长白山天池,卫星摄影,2019年7月9日。© Google Earth + Maxar Technologies

驻地研究项目

东北亚艺术文献库

中国吉林延边

5.6-16, 2025

https://n-a-a-a.org/

一方面,存在着解码或解域的双重流动;另一方面,也存在着暴力与人工的再域过程。

吉尔·德勒兹和费利克斯·瓜塔里

《反俄狄浦斯》[*]

——————————-

吉尔·德勒兹 (Gilles Deleuze) 与 皮埃尔‑菲利克斯·瓜塔里 (Félix Guattari),《反俄狄浦斯:资本主义与精神分裂》(Les Éditions de Minuit, 1972年出版法文原版;罗伯特·赫利、马克·希姆等译成英文,由明尼苏达大学出版社于1983年出版)

长白山屹立在中国东北的东部与朝鲜两江道的交界处,在朝鲜称白头山,如同一个白色巨人在俯瞰着东北亚的辽阔疆域。从卫星图片的视角来看,在距今约260万年的第四纪因火山爆发而形成的天池,如同一个深邃的黑眸,在向造物主发出“天问”。在漫长的地质时间末端出现的人类,靠山林的供养狩猎采集,靠火山灰化成的沃土播种深耕,在草原上游牧,在江河和大海边以渔获裹腹,在这方水土上一代代繁衍生息,根据“山川形便”建构起生活范围,依靠风土条件创造出习俗和文化。人们继而为宣称地权和治权而凝聚成国族,为争夺生存资源和文化征服而发起战争,这些无数的事件被诉之书写,便形成所谓的历史。而历史的积年层垒,加上文化的长期濡化,强化了这块土地上的人民把它视作自己的生存领地的意识,使它成了一个独具异质的人文地理单元,这便是一个结域化(territorialization)的过程。 从遥远的地质时间推近人类的历史,特别是晚近年代,结域化是一个不断反复的过程。吉尔·德勒兹和费利克斯·瓜塔里在他们批判晚期资本主义的哲学著作《反俄狄浦斯》中,首次提出了解域化(deterritorialization)和再域化(reterritorialization)的概念。解域与再域可以理解成对历史结域的更替,它们几乎是同时进行的,以此驱动资本主义欲望机器的运转,同时也导致精神分裂症的出现。这两个概念后来也被应用于历史人类学对离散人群的文化适应问题的研究。[2]从家乡来到异地的移民,为了适应当地的生存条件,会逐渐放弃熟悉的旧的语言、习俗、文化与社会关系,而慢慢习得新的,并随着定居时间的延长而产生新的地域认同,亦即“日久他乡变故乡”。这也是一个同时进行的解域与再域的过程。 结域化最初是作为一个界定国家领土和生存空间的政治地理学概念而发展出来的,[3]在德勒兹和瓜塔里发明了解域与再域这两个词后,地理学家们继续使用它们来建构区域主义(regionalism) 的理论,特别是城市更新实践在各地兴起之后,解域与再域这两个概念更成了分析国家权力对社会资源的重新分配和地产资本对社会关系的拆解重组的有力学术工具。[4]而本次“长白之春”的驻地研究项目举“解域与再域”为题,则试图从文化和艺术角度,探讨如何打破人们对中国东北地区甚至更广阔的东北亚地区的刻板印象,在全球化导致流动性加剧和时空加倍压缩的时代背景下,重新论述这一地理区域文化的原生性(nativity)和土本性(locality),进而建构出新的文化主体和区域认同。 最早对长白山地区的地理测绘发生在1709年,由康熙皇帝委任的耶稣会传教士雷孝思、杜德美和费隐是首次踏足长白山的欧洲人,[5]他们使用经纬度测量绘制的地图被收入1717年以木刻印刷的《皇舆全览图》,可以说是大清帝国对这一地区的初次结域化记录。长白山绵延八千多平方公里,主脉为吉林省和两江道共享,余脉探向辽宁、黑龙江两省和朝鲜半岛,是松花江、鸭绿江和图们江(豆满江)三条大河的发源地。它滋润化育的文化也从核心区推及辽黑二省、朝鲜半岛、内蒙古东部甚至俄罗斯远东地区,形成涟漪式的圈层。它不仅是东北亚的地貌标志,也是这一区域文化生态的样本。 东北亚地区作为曾征服欧亚大陆的蒙元帝国和入主中原的大清政权的诞生地以及日本建立满洲国的拓殖地,一直以来备受历史学家关注;而这一地区所包括的中国、朝鲜、日本、俄罗斯和蒙古等国的领土区域,历来被视为活跃的地缘政治的重要观察点。但学术研究长期以来主要聚焦东北亚的政治和经济维度,鲜有关心其环境生态、文化艺术和族裔社群方面的互动实践,“长白之春”项目正有意填补这方面的空白。它的驻地位于中国吉林省一个朝鲜历史移民的聚居区——延边朝鲜族自治州安图县二道白河镇,此处靠近天池,堪称长白山最核心的位置,项目以此为中心进行田野考察和研创活动,但其关注的视野覆盖中国东北以及整个东北亚地区。来自中国、韩国、日本、美国和欧洲的艺术家和学者们,在这个春天齐聚于天池之畔,共同探讨它的大哉问:我为何在此?我为人类带来什么?人类为我带来什么?

[1] 宋怡明(Michael Szonyi)在研究中国明代卫所制度和垛集抽军法在福建的实施时,使用了这两个概念来分析了被征集到异地驻防的军户们的“日常政治史”。见宋怡明著,钟逸明译,《被统治的艺术:中华帝国晚期的日常政治》(中国华侨出版社,2019年)。

[2] 德国地理学家Friedrich Ratzel最早在他的Politische Geographie(1897)一书中提出Territory的概念,美国地理学家Thomas Sauer在此基础上丰满了Territoriality的论述,见Thomas Sauer,Human Territoriality: Its Theory and History(Cambridge: Cambridge University Press, 1986)。

[3] 参见 John Harrison, "Networks of Connectivity, Territorial Fragmentation, Uneven Development: The New Politics of City-regionalism," Political Geography, Volume 29, Issue 1, January 2010, Pages 17–27.

[4] Henry Evan Murchison James, The Long White Mountain; Or A Journey in Manchuria: With Some Account of the History, People, Administration and Religion of that Country (London: Longmans, Green, and Co., 1888), Pages 265–266.

工作坊档案

1. 田野

长白山生境:生物多样化之谜

讲解:周海城、朴正吉

2025年5月7日

9:00–13:00 · 寒葱沟生态园混交林与和平滑雪场混交林,二道白河镇

长白山植物学家周海城在混交林中带领大家辨识植物种类,讲解森林多样化生态系统运作的原理及其与当地人生活的关系。长白山为人类提供水源、矿物、木材、人参、草药、动物、食物,可以说是人类的衣食父母,但过度攫取这些自然资源会破坏生态平衡,让它走向荒颓与枯竭。尽管“为了将来子孙后代”的环保话语仍然带着人类中心主义的腔调,但长白山生态保护区的设立和严格执行,已经表达出对经济发展主义的反思和节制。

长白山动物学家朴正吉向大家展示了他在野外工作的方法,包括使用特制的哨子召唤野生动物,通过足迹和粪便辨识动物种类,安装红外线摄影机实时监控动物活动,甚至分享了他与熊正面相逢时的应对经验。在人兽关系中,除了人类狩猎和驯养动物的历史,靠近山林的人类聚落也改变了野生动物的生活习性,更不用说路桥建设、城市化和旅游业对它们的巨大影响。人类靠利用自然谋求生存发展,要断绝对自然的影响是不可能的,人类学家罗安清(Anna Lowenhaupt Tsing)在她的著作《末日松茸》里提出,对环境危机敏感的人应学习松茸,它们即使在人类干预严重的林地中仍能顽强生存。在“发展的怪兽”无法被遏制的现实中,把自己视作自然的一分子而非其主人,才是人类与自然共处的新道。

2. 田野

村声:聆听练习

2025年5月7日

15:00–17:00 · 安图县两江镇永红村

在永红村,我们参观了同时供奉着佛、道以及当地萨满神灵的山洞庙,在流经村前的二道松花江边漫步,到村中走访朝鲜族家庭,对人类声源和自然声源进行田野录音和聆听练习。当来自新加坡美术馆的韩国策展人金海主(Haeju Kim)与当地一位朝鲜族佛教徒直接说起韩语时,历史与国界的阻隔瞬间被她们共同的语言所消解。

3. 放映

于渺

《额姆宇宙》, 2024, 4K 录像 (彩色,立体声), 23' 00'

《琥珀》, 2024, 4K 录像 (彩色,立体声), 9' 00'

2025年5月7日

19:00–21:00 · 东北亚艺术文献库,二道白河镇

这是于渺2024年在抚顺拍摄的两个短篇影像作品。《额姆宇宙》以流畅的无人机影像突破了人类目光的局限,飞翔的镜头展现了长白山满族先民传说中的大地母神额姆在云中的俯览视野,并以她的诗意语言述说被榨尽能源之后的凋零和被基础设施穿透之后的伤痛。这是额姆对于人类中心主义的怨诉,也是于渺对她的东北故乡的抒情;既是宇宙叙事,也是地方情动。于渺没有男性艺术家们通常自我要求的克制,而因额姆之名,开放了所有情感的泄口。《琥珀》主要是固定机位的人间视角,在烤火闲谈中,关于琥珀的话题接通了人类出现之前辽远漫长的地质时间。

4. 田野

间岛今昔:离散与认同

周四, 5月8日, 2025

9:00–21:00 · 延边博物馆,间岛日本总领事馆,开山屯火车站,中朝边境线,御良田,龙山村

在延吉市和龙井市的田野走访主要关注延边朝鲜族的历史、现状和国族认同,由当地文史研究者吕英武带领。我们首先在延吉市参观了延边博物馆的两个主题展览,一个是“闯关越江”,对延边自清代至民国期间分别来自朝鲜半岛和关内的移民历史有非常清晰的梳理;另一个是“民俗文化”,对这一地区不同的族裔文化进行了情境式的归纳和展示。

井泉是龙井地名的起源。十九世纪末,朝鲜人到当时名为六道沟的地方垦荒,发现了一口井,便在井边立了“桔槔”,即“龙吊桶”,后来把此地取名为龙井,1934年更立碑纪念。龙井市目前有朝鲜族人口十来万,占总人口66%左右,他们大多数是二战后选择留在延边认同中华人民共和国的朝鲜后裔。

参观前间岛日本总领事馆。间岛是大韩帝国对豆满江流域大清国界内朝鲜垦民聚居地区(大致范围在今天的延边朝鲜族自治州)的旧称。1907年,日本帝国以保护其殖民地朝鲜在间岛的垦民为由,在龙井设立统监府间岛临时派出所。1909年,日清签订《图们江中韩界务条款》(又称《间岛协约》)之后,临时派出所扩大为间岛日本总领事馆,直至1937年撤销。

智新镇明东村长财屯一幢幸存的朝鲜族传统八间瓦房,保留土木结构、黑瓦、歇山式屋顶,约有百年历史。屋顶正脊,四条垂脊和四条戗脊檐向上翘起,是传统的朝鲜族民居形制。八间瓦房代表了朝鲜族“男女有别”、“长幼有序”的家庭空间秩序。

参观御粮田。在图们江畔龙井市开山屯镇光昭村的下泉坪,一望无际的田野,被1860年后从朝鲜咸镜北道稳城郡钟城越江而来的朝鲜饥民看中,他们大约在1890年在这里开垦了延边的第一块水田,把水稻种植带入中国东北。1935年,来自忠清北道的朝鲜农民崔鹤出在下泉坪落户,发明出油纸温床育苗法,大大提高了水稻产量,同时也改善了米质。1941年,满洲国奖赏给崔鹤出更多水田专为溥仪上贡御膳大米,所谓“御粮田”由此产生。从下泉坪往北,就是船口村,船口村与钟城之间的图们江上曾有一个沙洲,是朝鲜垦民最早越江进入中国耕作的中间站,当时被称作间岛,这是这个地理名称最早的起源,后来随着垦民人口的增加和扩大,间岛的指代范围才覆盖到今天的延边地区。

开山屯,中朝边境的口岸小镇,与朝鲜咸镜北道稳城郡上三峰隔着图们江相望。开山屯火车站始建于1923年,是满铁朝开线(朝阳川至开山屯)的东部终点,距国境线不足150米,是中国东北地区最接近边境的火车站。原朝开铁路在开山屯站之后跨越图们江与朝鲜铁路上的三峰站相连,以便满铁把中国东北的物资通过朝鲜半岛运向日本本土。现火车站已弃用,满铁时期的四等站舍仍存在,而沈阳铁路局延吉车务段接管后竖立的站牌上,显示上一站是龙井,下一站空白。

5. 集体共建

撮罗子:庇护所

2025年5月9日到5月12日

13:00–14:00 · 中祥大厦二层露台

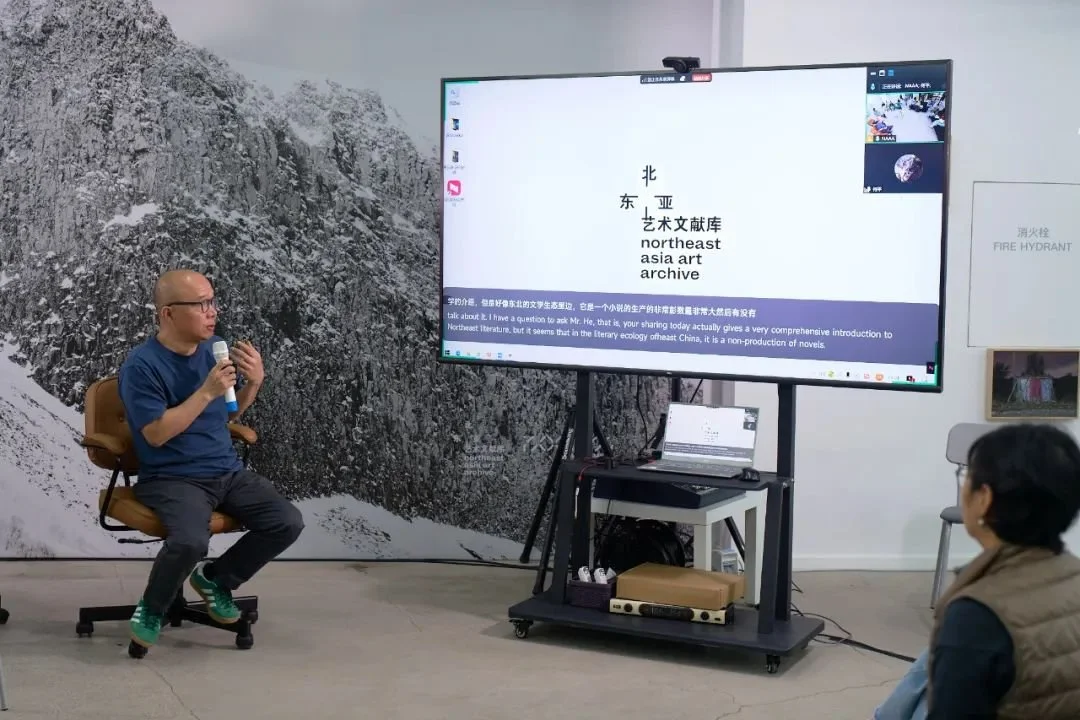

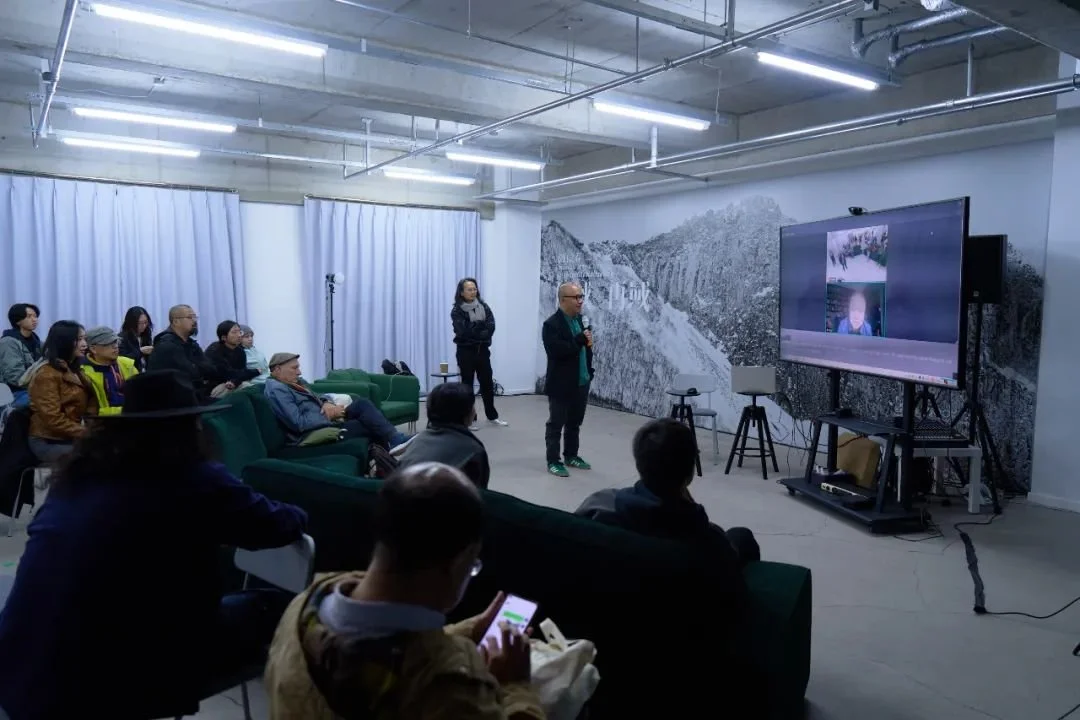

6. 研讨

东北文艺复兴:新叙事的诞生

讲者:何平,杨知寒

主持:欧宁

2025年5月9日

9:00-12:00 · 东北亚艺术文献库,二道白河镇

文学意义上的“东北文艺复兴”,实际上是以1930年代的“东北作家群”为对照的。正如九一八事变后东北沦陷的主权危机把流亡关内的端木蕻良、萧红、萧军等变成备受关注的作家,1990年代国营工厂的下岗潮也为双雪涛、班宇、郑执等的新文学叙事提供了广为社会关切的题材。从线上参会的何平,仔细耙梳了东北自民国时期直至今天的现代文学史,出现在他的时间线上的作家和作品,几无遗漏地拱起了一幅密集的东北文学星图。从生产和传播的角度来看,区域文学的伤痛议题,通过中心城市的书业传播和舆论发酵,突破地理阻隔,在全国掀起波澜,成功让两代东北作家群跻身文学史。

杨知寒是沈阳“铁西三剑客”之后出现的小说作者,她的文学版图以齐齐哈尔为中心,构建了一个苦寒、冷酷、坚硬、令人为之颤栗的故事场域。《黄桃罐头》结尾羊骨头被吐出的一瞬,让死者寻求替罪救赎的心愿成空,是一种出乎意料的弱者反噬;《连环收缴》里一个家族几代人的快意恩仇裸呈了伦理崩塌和修复的复杂心理场景;《独钓》触碰了冻土寒天间脆弱敏感的暴力按钮,让情节急转直下,颠覆了读者的预期。杨知寒在会上的分享,展示了她个人写作中那个现实与虚构互相纠缠的世界。她还透露了正在写作中的长篇的一些细节。

欧宁认为,因为时代不同,新一代作家对上一代的区域书写必然是一个解域与再域的过程,但他注意到,新一代作家都在不约而同地避开研究者们贴在他们身上的区域标签,这种“去东北化”的倾向可视作个人写作生涯规划的一种要求。就在此时,“东北文艺复兴”的影响才刚刚溢出到《格兰塔》和《巴黎评论》等英文刊物,而东北亚议题在研究领域可谓方兴未艾。但不管潮流来去,有一个作家始终没有停止东北书写,那就是迟子建,她的新书《东北故事集》再次挖掘了以前尚未涉猎的东北历史。另外,除了小说,关于东北的非虚构写作也值得关注,例如梅英东(Michael Meyer)在2015年出版的《东北游记》(In Manchuria),就提供了一个非汉语圈作者的另类视角。

7. 表演

恩田晃(Aki Onda)《磁带记忆》

柳汉吉 + 颜峻《界面:牵引与排斥》

2025年5月9日

14:30-16:00, 19:00-20:00 · 夏宫,二道白河镇;

东北亚艺术文献库,二道白河镇

《磁带记忆》是恩田晃(Aki Onda)开始于2004年的系列声音表演项目,主要使用随声听磁带录音机播放精选的田野录音来与特定场地例如广场、医院、工厂、历史建筑或街头的空间记忆进行互动对话,在欧洲和北美地区已有多个版本。为了准备在延边的这个版本,他提前在四月初专门从日本过来进行为期一周的田野录音。他访问二道白河镇的水源地、村庄和林场,也到延吉和龙井去探索朝鲜族的社区、市场和中朝边境,最后选定二道白河镇的一幢荒置十多年的渡假酒店夏宫来进行这个公开表演。他自带两个便携音箱,三个随音听磁带机,和多盒灌入延边录音的卡带,通过行走、移位、轮流播放卡带来编排音序,在不同点位与场地的环境声响进行混音,完成了大约半小时的表演。他撰写编辑的延边田野笔记被印成小册子,也是这一表演作品的组成部分。

“牵引”(Traction)与“排斥”(Repulsion)是柳汉吉(Hankil Ryu)的最新专辑《节奏机器》所附带的“声音虚构”(sonic fiction)文本中的两个概念。他的哲学思辨来自森林漫步,把自然在森林中的牵引力和他自身在漫步过程中的排斥力视作宇宙运作的残余能量,时间、记忆、节奏、韵律、共振、反馈等不过是宇宙之力的表征。在和颜峻的合作表演中,他用编程软件max/msp即兴制造的声响来呈现牵引与排斥这两股力量的争夺与转化。颜峻随后加入,用锡纸蒙面,发出无词的人声吟唱,并伴以缓慢的手印肢体语言。两人在专门设计的昏暗照明中相互面对,机器噪音与肉嗓振动此起彼伏,大约四十分钟的表演如同一场发生于幽冥界面的萨满仪式。

8. 研讨

延边音景:声音采集与听觉生产

讲者:恩田晃,柳汉吉,颜峻

主持:欧宁

2025年5月9日

20:00-22:00 · 东北亚艺术文献库,二道白河镇

恩田晃对延边感兴趣主要是因为自己的家族背景。他的祖父母在1930年代从朝鲜半岛移民到大阪,父亲后来加入日本国家曲棍球队,娶了一位日本抽象画家作妻子,因此加入了日本籍,并改成妻子的日本姓。朝鲜移民在日本备受歧视,恩田晃渡过了非常不快乐的童年。受到母亲的影响,他从小热爱艺术,并把自己视作女孩,不喜欢日本的学校教育,很早就退学,成年后在英国和美国生活,国族认同非常淡薄,并找到了录音作为保存自己记忆的爱好。《延边磁带记忆》是他从听觉上体验延边的地理和族群的结果,这样的听觉生产完全是区域性的,不仅指向此地当下的现实音景,也追溯声音所承载的历史记忆。

柳汉吉认为此次研究驻地的主题“解域与再域”与他最近关于“牵引与排斥”的写作正好不谋而合,它们都是一种不断反复迭代的循环。他参加了长白山森林里的田野漫步,也和大家一起去了延吉和龙井,在这里看到与韩国同源共流的中国朝鲜族文化让他深有感触。但他的声音生产很难说是某一地理区域的音景反射,他以电脑为乐器,用这个节奏机器来生成(generate)不同的虚构声音(fiction sound),这些抽象的max/msp噪音,并不携带任何具体的信息,只能视作他的哲学文本推导和激荡出来的听觉结果。

颜峻和柳汉吉在准备这次表演的过程中,曾有过关于时间的讨论。与“解域与再域”这样的空间概念不同,声音是一种以时间为感知单位的物理现象。在声音生产中,有一个术语是“反馈”,它指信号在输入和输出之间的循环,它很难被判定从何处起,往何处去,就像蛇在吃自己的尾巴(柳汉吉在写作中的比喻)。而录音的功能在于创造一个这样的循环,声音在此时被贮存是为了未来被召唤。在循环的时间线上,所有的未来都是过去的回声。正如在表演中,颜峻用iPhone录下自己上一段的人声,再回放进下一段的表演。他把自己的表演定义为“界面”(Interface),它既是“在中间的一张脸”,也是“中介”和“翻译者”。他在东北亚艺术文献库这个地点创造了一个“界面”,是为了检验时间无休止的循环:在这个循环之外,是否存在“没有未来的过去”,或“没有过去的未来”?

9. 研讨

影像东北:再档案化

讲者:孙海霆,张晓,李勇,曾翰

主持:张斐凡

2025年5月10日

9:00-12:00 · 东北亚艺术文献库,二道白河镇

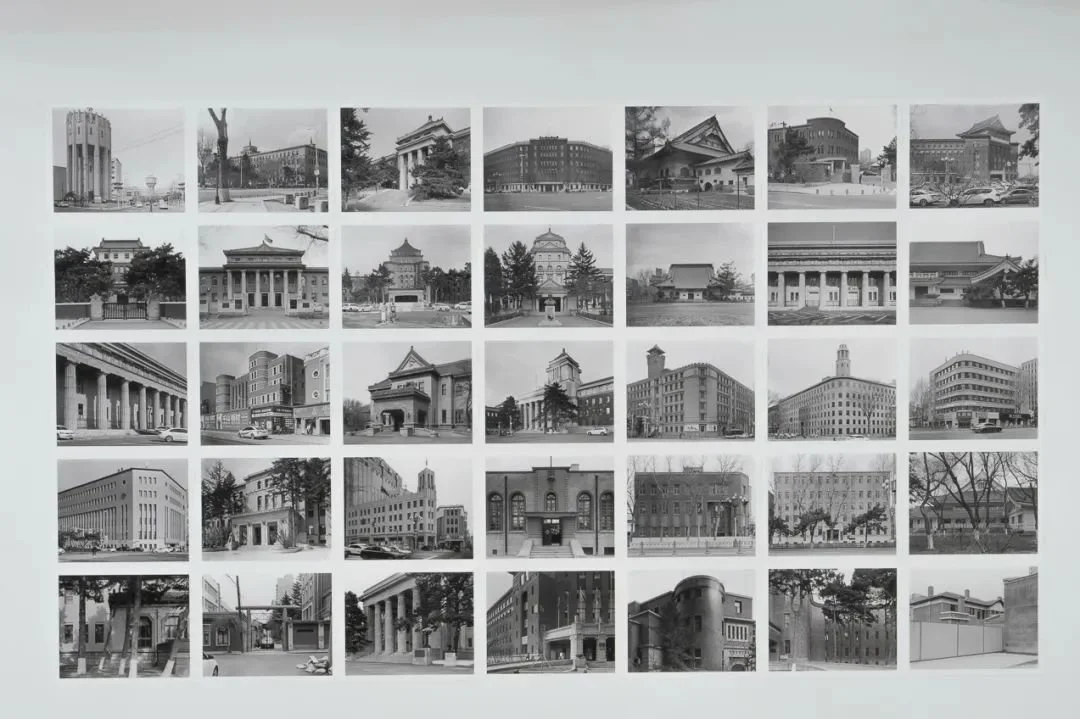

孙海霆、张晓、曾翰是受本次项目委托提前在四月初和欧宁、恩田晃一起到东北进行前期田野录音和拍摄的三位摄影师。他们此次的拍摄活动主要是为一年后的项目出版物提供与历史档案照片不一样的全新纪录影像。孙海霆的拍摄主题是“满洲建筑”,首期完成的是对长春在满洲国时期的历史建筑的现状纪录。这次委托的动机在于弥补当前满洲国历史建筑研究出版物(不论是中文、日文还是英文出版物)在建筑现状纪录图片质量方面普遍的不足。孙海霆展示了他的首批银盐黑白建筑照片,并分享了这次拍摄观念与他一向的城市研究和建筑摄影的脉络关系。

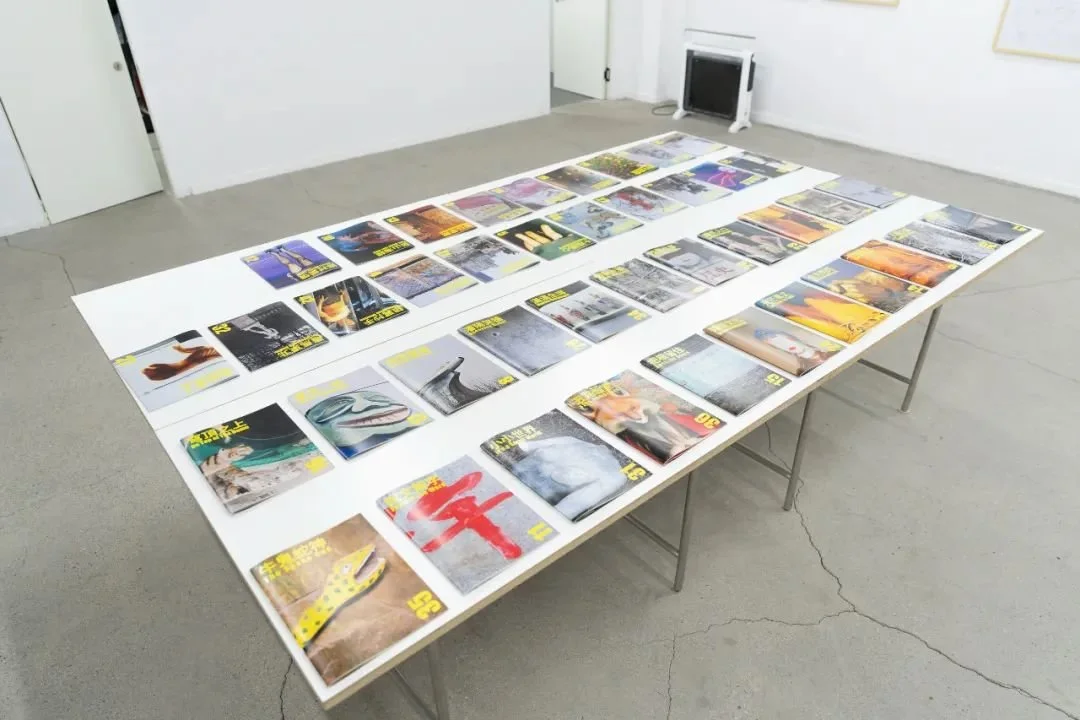

张晓近年创作重点转向对社火活动、民间神像、乡村野趣和风土美学(vernacular aesthetics)的搜罗拍摄。四月初他在长春、沈阳等地以自驾的方式,通过抖音和小红书来锁定目的地,以每天一万张的密集拍摄,对许多不为人知的各种怪力乱神和民间事物进行了扫描式的采集。他从这海量的图片中选辑成42本不同主题的A4彩色图册,命名为“《民间美学大观》东北特辑”,以艺术家杂志的形式进行展示。五月再来参加驻地活动时,他的拍摄计划仍在继续,在补充了哈尔滨、延边、丹东的拍摄后,此特辑将继续增加并一起展出于项目后期在纽约的展览。

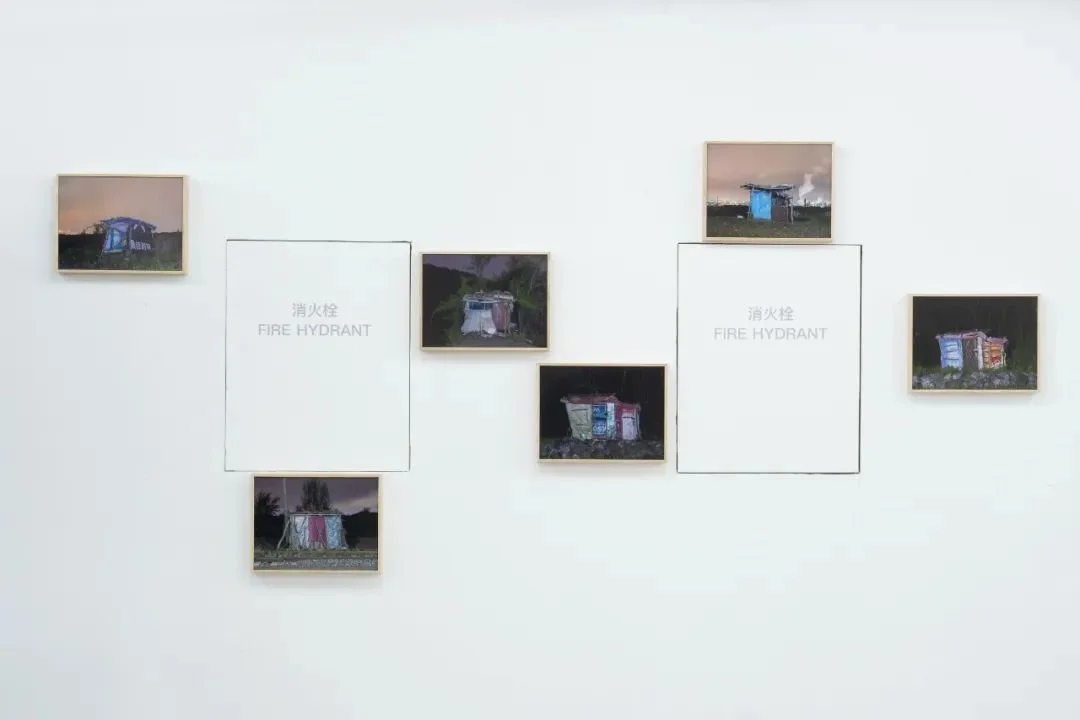

李勇的创作一直围绕着他所生活的抚顺展开。在一座堆积百年的巨大煤矸山上,他拍摄了一系列作品,其中《这里的冬天也是春天》主要关注自发汇聚到山上垦荒的退休煤矿工人。他拍摄了这些老人在田地边用从山下捡来的废弃物搭建的各种窝棚。风烛残年的人并不甘于成为被所谓现代性甩下的“人类废品”,他们在废墟之上,努力重建“废品”的价值。

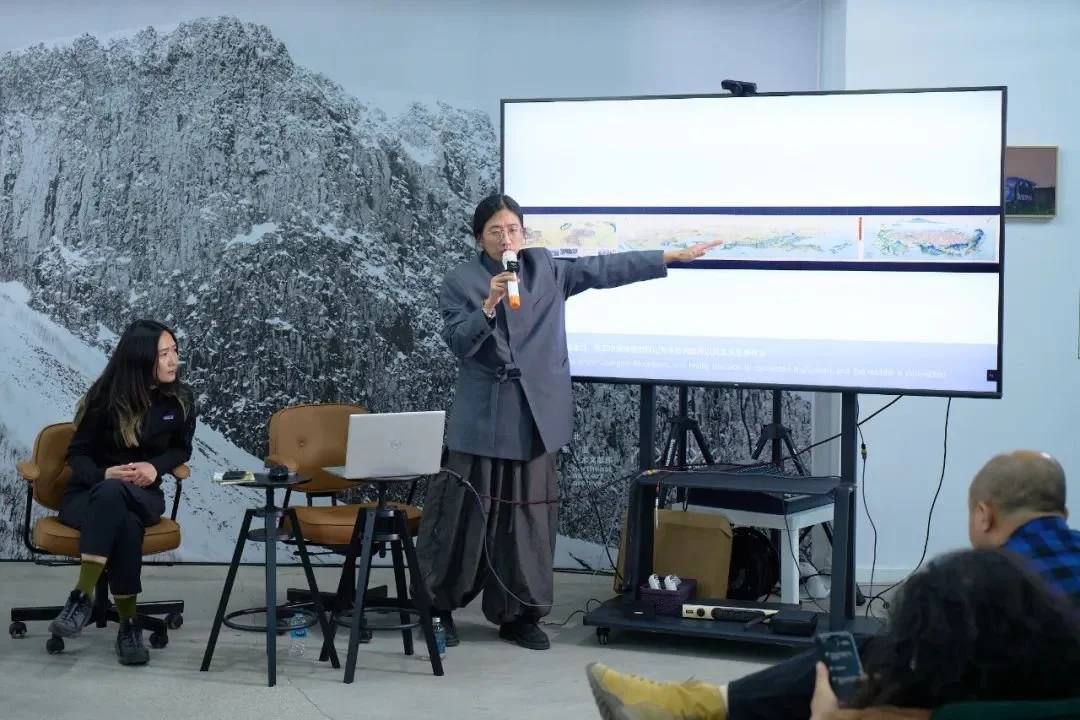

曾翰近年致力于用摄影对中国山水画经典进行实景考据,同时用超高清移轴相机辅以后期新技术再加上长卷式大画幅的设定来让摄影趋近于古代山水画的色彩和形态。他这次被邀请来专门拍摄长白山,侧重于纪录长白山的地质地貌,减持了文人雅士的山水寄托,避开人类痕迹,突出荒野感和去人文化,让自然本身的力量彰显。他的大画幅黑白山体影像被用作本次驻地研究活动的主视觉。以上四位摄影师的东北影像作品均在活动首日即在驻地空间展出。

10. 研讨

东北亚:历史的凝视与再书写

讲者:宋念申,刘岩,于渺,梁琛

主持:欧宁

2025年5月10日

14:30-17:30 · 东北亚艺术文献库,二道白河镇

宋念申2018年在剑桥大学出版社出版的《在近代东亚制造边界》是目前仅有的专门关注间岛争端(书的副标题表述为“图们江划界”)的英文学术著作。他研究了1860年代最早一批朝鲜流民越过图们江进入满洲垦荒的历史小枝节,如何在后来引起中国、朝鲜和日本之间长达数十年的边界争端,并一直贯穿于甲午战争、日俄战争和第一次世界大战等历史大事件,最后影响了“东亚现代”的塑成。暧昧不明的边疆,不断被解域与再域的领土,历时性地叠加着俄国铁路殖民主义的环伺,大清招民实边的努力,帝国晚期宗藩制度与现代国际法体系的较量,日本并吞朝鲜和满洲的野心,朝鲜的民族主义想象和解殖斗争,锤实了拉铁摩尔把满洲视作“冲突摇篮”的说法,是东北亚地缘政治考古深具说服力的地层样本。通过缕析这些错综复杂的关系,宋念申为今天的延边构建了一个多边、多层次的地方历史新版本,最后以张律的电影《豆满江》(2010年)作结,那是历史深处的边界议题在当代的回响。宋念申对此书的分享为本次驻地研究在延吉和龙井的田野走访提供了最适合的延伸阅读。

刘岩有两本关于东北的文化研究专著,一本是2016年的《历史·记忆·生产》,另一本是2024年的《同时代的北方》。从1990年赵本山在央视春晚的崛起,到东北二人转和说书,到铁西区的工业遗产和空间的活化,到各种东北题材的电视剧、电影、文学、视觉艺术的生产,举凡过去三十多年文化工业中涌现的东北现象,均被纳入他的论述。这次他把目光投向在文革后、改开前的过渡期出产的反特片,从这些类型片的银幕影像来凝视观照东北作为“边疆/前沿”的特殊时空体。他选取了《黑三角》(北京电影制片厂,1977年,摄制地在哈尔滨和旅顺)和《东港谍影》(上海电影制片厂,1978年,摄制地在大连),分析了两部影片中东北这个区域作为“民族国家地理边疆”、“现代工业生产前沿”、“现代城市日常生活前沿”和“历史过渡想象中的暧昧空间”的特性。

于渺在《额姆宇宙》中对抚顺西露天矿坑的拍摄也是一种对历史的凝视。它从“龙脉禁地”到甲午战争之后开放民间采掘,在当地乡绅、满铁、苏联红军和中华人民共和国之间几经易手,直至资源枯竭而成为停止生产的遗址。于渺将之视作一个后采掘/后工业神话的剧场,启动无人机作为灵媒,在这个亚洲最大露天煤矿千疮百孔的残存地貌上重构了满族女神额姆的神话。

梁琛分享了他策划的两个以历史研究为基点的跨学科展览:“从安东到丹东:鸭绿江上的木筏、断桥与过客”(2022年)和“作为中心的边缘:东北亚的界河、桥梁与记忆空间”(2023-2024年)。丹东是他的家乡,和其它东北枢纽城市一样都受到铁路殖民主义的规划影响而形成相似的城市格局(通常由原生旧城、铁路附属地、商埠地构成),但由于紧邻朝鲜新义州,并处于鸭绿江入海口,它成为进入东北的要塞,是中国最大的边境城市,层垒着多边交织、中心化和国际化的历史厚度。第一个展览正是对丹东复杂多极的“地方景观”的拼合、重构和复现。第二个展览延续“边缘与中心”的辨证思考,把视域扩展到东北亚的六条自然界河(中国与朝鲜之间的鸭绿江和图们江,与俄罗斯之间的乌苏里江、黑龙江和额尔古纳河,与蒙古之间的哈拉哈河),但关注的重点不在于这些界河的政治阻隔,而在于其促成的交流与共享。

11. 放映

王拓

烟火, 2018, 单频4K录像(彩色,声音),, 31' 17"

通古斯, 2021, 单频4K录像(彩色,声音), 66' 00''

张猛

钢的琴, 2011, 剧情片, 119' 00''

王拓对谈

2025年5月10日

19:30-23:00 · 东北亚艺术文献库,二道白河镇

这是王拓的“东北四部曲”(2018至2021年)的其中两部单频影像作品。《烟火》以2019年张扣扣为母复仇案为原型,但改写重演的背景设置于东北的城乡。片中的农民工在电影道具仓库中阅读和代入冯梦龙《喻世明言》的“范臣卿鸡黍生死交”和施剑翘为报父仇刺杀孙传芳的故事,被处理成Chris Marker式的黑白静像电影;到他返乡复仇时再转为慢镜拍摄、声画分离的彩色叙事。黑白的文本引用与彩色的剧情主线,交叉呈现人情与法理的冲突。《通古斯》的历史背景是1948年国共内战中的“长春围城”,两名朝鲜独立师士兵在逃离长春时迷失于山林之中,而他们的故乡济州岛此时却爆发了“四三事件”。一位不愿离开长春的中年知识分子,在饥饿引发的幻觉中与1919年五四运动中死去的学生郭钦光的灵魂相遇。两名逃兵找不到回乡之路,陷入了陶渊明的《桃花源记》与《寻羊成仙》故事中无法重返仙境的迷茫,影片以他们记忆中朝鲜农乐的表演结束。片名“通古斯”,是东北亚地区满-通古斯语系民族的统称,包括满族、鄂温克族、鄂伦春族、锡伯族、赫哲族等支系。王拓从线上参与了映后谈,为我们解开了隐伏在影像中的各种谜团。

12. 放映

耿军

《锤子镰刀都休息》, 2013,剧情片, 53' 00”

顾桃

《敖鲁古雅,敖鲁古雅》,2007, 纪录片, 88' 00''

2025年5月11日

9:00-12:00 · 东北亚艺术文献库,二道白河镇

耿军通过《锤子镰刀都休息》发展了他以后一系列东北荒诞电影的黑色幽默风格,并固定了徐刚、张志勇、薛宝鹤等作为演员班底和创作团队。和他的大多数电影一样,此片拍摄于他的家乡鹤岗,讲述了在一个荒村里,“两个做坏事的人遇见另一个做坏事的人,然后三个人合伙做坏事”的故事。片尾按情节巧妙镶嵌了两段纪录片素材,一是在街头叼着烟唱卡拉OK的小孩,二是哈尔滨碎冰社的诗人云游朗诵《再别康桥》,强调了电影虚构与生活现实之间的重要关联。

《敖鲁古雅,敖鲁古雅》是顾桃的“鄂温克三部曲”的开篇(另两部是《雨果的假期》和《犴达罕》),也是他通过父亲顾德清与部落老人玛利亚·索的旧交情而得以开始拍摄纪录大兴安岭的使鹿鄂温克族的第一部作品。片中的主角维加是一个曾在中央民族大学学习的画家和诗人,回乡与姐姐柳霞生活在一起。从2003年开始,鄂温克猎民被要求彻底搬到山下的定居点,他们有的无法适应,后又返回森林。维加和柳霞便属于其中的两个人,频繁的酗酒、打架、冒犯、哀伤,是狩猎生活难以为继的情绪出口。顾桃以冷静的纪录让被拍对象忘记镜头的存在,从而迫近生存的真实。

13. 研讨

人神共境:泛萨满化与神实主义

讲者:张献民,顾桃,耿军,张猛

主持:欧宁

2025年5月11日

14:30-17:30 · 东北亚艺术文献库,二道白河镇

在这个电影分享单元,从线上参会的张献民从大航海时代开始,指出海外殖民对图像生产的刚性需求。从最早的博物学和地理学图志,到摄影术出现之后的风土和探险纪录,无不出自对“他者”的探索和掌控欲望。在亚洲,日本帝国开启了与欧洲人完全不一样的殖民模式。1937年在新京成立的满洲映画协会,其电影生产分为“娱民”和“启民”两个种类,前者是娱乐,后者则是殖民宣传,甚至包括科普、农业技术推广。1945年苏联红军接管之后,取走了它的大部分电影拷贝,大约只有130部左右被从鹤岗南下的东北电影制片厂(由延安电影团骨干组成)接收,现存于中国电影资料馆在北京百子湾的片库,1950年由周恩来签下禁令,任何人不可调看。在满映的基础上,东北电影制片厂转变成长春电影制片厂,成为中华人民共和国第一个电影制片厂。长影历年生产的故事片和译制片共超过2000部,影响了无数中国人的观影记忆。

顾桃分享了他正在工作中未完成的四个纪录片项目,包括《清晰的草原》、《糠野目的阳光》、《牡丹花开》、《萨满地图》以及此次在长白山专门用手机拍摄的短片《长白夜》的片花。在《清晰的草原》中,一对内蒙古通辽市的夫妻因为遭遇婚姻危机而去寻找萨满的帮助;而《萨满地图》则是游牧式的计划,从家乡呼伦贝尔出发向西经宁夏、甘肃、青海到新疆,向东到东北三省,沿路拍摄各地的萨满。这是自2011年完成《神翳》后,顾桃再次启动的关注萨满的纪录片项目。《神翳》拍摄的是鄂伦春族最后一个萨满关扣尼,在片子开拍的2007年,她已被政府宣传部门作为地方特色文化进行表演展示。而在今天的东北,萨满更被普遍文旅化,完全抽离了它的原生土壤。不过,这种信仰在民间不会消失,它被泛化在日常生活的方方面面,影响人们的思想和行为,这就是王拓所说的“泛萨满化”。可以说,在心理层面,中国北方仍是一块人神共境的乐土。

耿军讲述了他在鹤岗的童年往事和2000年前后盛极一时的民间观影团体活动对他的影响。尽管他的多数作品都是剧情片,但他特别看重纪录片给自己提供的养份。好的纪录片总让他感叹,“此生有机会与片中人物处个九十分钟或两三个小时是非常难得的体验”。他特地分享了他唯一的纪录片《诗与病的旅程》(2010年)的片断,让大家有机会和诗人张稀稀以及现实中的徐刚、张志勇、薛宝鹤这些他的发小们“处一会”。“神实主义”是阎连科提出的文学概念,非常适合用来形容耿军的虚构电影,它充满超现实的神秘感和荒诞感,但归根结底是一种现实主义。耿军之所以向纪录片学习,是因为现实比虚构更超现实。即便拍的是剧情片,他也重视其“文献”功能。《锤子镰刀都休息》里的废墟和房子,正是对2015年鹤岗塌陷区和贫户区拆迁整改完成之前的影像存档。

张猛读高中时,正赶上东北“从集体变成无数个体”的时代,“到处是失业的人”。他到中央戏剧学院上学,盗版DVD让他接触了意大利新现实主义电影、法国新浪潮、黑泽明和无政府主义。毕业后回家乡铁岭,帮赵本山的央视春晚小品写剧本,曾是本山传媒集团的副总裁。后来“跟黑社会贷了点款”,拍了《钢的琴》。用钢材自制钢琴这种超现实的想法,只有在东北才能变成现实。张猛曾在铁岭的话剧场见过自制的钢琴,而他干装修时的钢材市场,可以有各种人制造不同的零件来满足他的特殊要求。只有在东北,当溃散的集体再次凝聚,不可能才会变成可能。

14. 研讨

地方转向:从全球化到再地方化

讲者:朴景,金海主,穆柏安,伊琳娜·阿迪娜·布坎与乔恩·迪恩

主持:李佳锜

2025年5月12日

9:00-12:00 · 东北亚艺术文献库,二道白河镇

朴景(Kyong Park)在首尔从线上参会,他分享的题目是“全球化是否也是地方主义?”,以两个研究展览项目回答这个问题。在“新丝绸之路”(2007-2010年)中,他实地踏查了伊斯坦布尔至东京之间横向过渡的城市与区域,以摄影、录像及对本地与国际专家的访谈等方式记录他与人群及景观的相遇。“想象欧亚大陆”(2015-2018年)旨在将欧洲与亚洲作为一个统一大陆进行历史与当代重构的视觉化呈现,通过摄影、录像、动画、文本和制图(mapping),项目聚焦于城市、网络与疆域在地缘政治中的关键作用,并以此推动“新欧亚”的整合构想。在两个跨地理、游牧式的研究中,每座城市特有的差异性条件改变了强行介入的全球化公式。由此可见,全球化并非一条单行道,地方的特殊性对全球化也产生了反向的影响。但与地方化相比,全球化的力量仍是压倒性的。预言“地方转向”是一种浪漫化的判断,或者说是一种主观性的努力,也许需要未来更多事实的支持。

金海主(Haeju Kim)以她出任艺术总监的2022年釜山双年展为例,分享了“从近处出发,向远方关联”的策展思想和实践。此届双年展的主题是“我们,在上升的浪潮中”,在对釜山的地理学和人口学的研究基础上,总结其起伏的地形和流动的移民,提炼出“浪潮”的隐喻,以此建立展览结构,让具体故事与抽象形式、前景与背景、过去与现在、近处与远方相互交织形成展览叙事。展览对地方性的挖掘,调整了双年展体制作为全球化艺术生产表征的单向追求,突显了地方与全球的双向互动。在策展前期研究中,金海主还发现了东北亚地区历史经验的共享。她引用韩锡政(Suk-Jung Han)的《满洲现代性:1960年代韩国发展体制的起源》一书,指出战后韩国的工业化深受日本殖民时期的满洲影响,它并非与殖民遗产的断裂,而是对帝国体制的重组,并以此适应了冷战时期的地缘政治,促成韩国经济的崛起。

穆柏安(Brian Kuan Wood)从他的族裔身份说起,他有一半的中国血统,外祖母来自丹东。2011年在开罗经历了“阿拉伯之春”之后,他对阿拉伯世界特别关注。在今天的加沙,阿拉伯人和犹太人对家园领地由来已久的争夺,牵动了更远地方不同力量的参与,族裔冲突演变成全球政治的烽火,把这个地方焚为焦土废墟。让穆柏安觉得讽刺的是,认为犹太复国运动把现代欧洲文明带到“应许之地”、把阿拉伯民族贬为“半蛮族”的以色列历史学家Joseph Klausner,其著作大量参考了十九世纪德国关于雅利安民族起源的学说。穆柏安认为美国对以色列的支持是全球化资本主义的利益驱动,他分享的e-flux Journal的文章,对进化升级版的资本主义有深刻的批判。2023年他和周安曼(Freya Chou)、莉姆·夏迪德(Reem Shadid)共同策划的台北双年展,继续了对全球紧急议题的关注,回应了新冠大流行对不同社群的影响:由于共同面对大疫危机,世界变小了,人们被禁锢在不同的地方,仅靠互联网交流,拉近了彼此的距离,因而开启了一种迥异于疫前的“小世界”模式,这种新的亲密关系,是危机的“馈赠”,也是人类社群的自我更新。

伊琳娜·博特亚·布坎与乔恩·迪恩(Irina Botea Buoan + Jon Dean)分别来自罗马尼亚和英国,两人经常合作一些社区艺术项目,他们分享了对罗马尼亚“文化之家”(Cămin Cultural)的研究创作。Cămin原意是壁炉,因为它是能量之源和生活的中心,所以被用来指代家。“文化之家”起源自十九世纪末罗马尼亚工人联合总会创办的工人俱乐部,1930年代社会学家迪米特里·古斯蒂(Dimitrie Gusti) 对之曾有专门的著作研究;在社会主义时期,“文化之家”存在于罗马尼亚各地的城乡,担当社区中心和凝聚地方认同的功能。伊琳娜和乔恩介绍了他们2023年在蒂米什瓦拉(Timișoara)公共交通博物馆的展览和2024年在丰达塔村(Fundata)的驻地项目,他们通过与当地妇女合作刺绣作品,用16毫米和双8毫米电影胶片拍摄社区的活动以及田野录音,来突出贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)所说的“业余者”以热爱与奉献为特点的劳动,而这种特点正是“文化之家”得以维系的关键。他们对“文化之家”价值的发掘,呼应了艺术全球化之后的“地方转向”趋势。

15. 研讨

本土当代:艺术与地域

讲者:富源,刘传宏,张文智

主持:张斐凡

2025年5月12日

14:30-17:30 · 东北亚艺术文献库,二道白河镇

富源以马来西亚北婆罗洲的一个离岛上的驻地创作项目为例,来展示艺术家如何与原住民互动,把驻地项目变成既有地方知识和外来经验的分享,同时也尊重和感谢彼此的差异,两者相互转化,就像莫比乌斯环那样无限循环的一个学习过程。她也分享了针对横断山脉的田野研究项目,艺术家们考察这一区域的地理和生态,努力把自己融入社群和土地。关于长白山,富源认为应避免仅将之视为自然圣地(Sacred Natural Sites,SNS)的单一视野,应引入文化人类学和政治生态学来揭示被忽视的社群的权益动态。作为长春人,不管返乡或绕道而行,每次她都被自己称作“东北病”的心理症候所纠缠,而在自己家乡展开的策展、研究、创作,则被她视为一个疗愈的过程。

刘传宏也是长春人,过往曾在太行山区、皖南和漓江流域创作了一系列基于区域地理和历史研究的虚构性叙事绘画,每个区域的故事都以多画幅组成,大多根据地理图集和历史素材重绘,并代入第一人称的自传性视角,创造了一种包含丰富文学性的独异视觉风格。这次他为驻地项目的创作选取了刘建封这个历史人物作为主角——刘在清末曾奉命踏查长白山,著有《长白山江岗志略》,后出任安图县县令,辛亥革命后在安图成立大同共和国试行共和制度,更把自己改名刘大同。刘传宏分享的油画底稿,虚构了自己与刘大同的跨时空通信,并想象了刘大同与宋教仁在东北交游以及大同共和国创立的历史细节,其后续油画完稿将展出于纽约展览。

张文智最近的创作主要围绕他的家乡大连展开,灵感来自大连自然博物馆。它最早是俄国的殖民行政中心,日本接管后曾作为满铁地质调查所和满蒙资源馆,1959年改为现名。张文智以他收集到的昭和二年(1927年)的长卷鸟瞰图『満蒙の交通産業案内』来说明日本为了殖民中国东北而作的处心积虑的研究调查,而满蒙资源馆对东北资源的盘点也曾让到访的卢作孚大吃一惊。张文智以大连自然博物馆的展陈内容以及这个馆本身的历史来路来展开绘画创作,他的图像再生产混合了跨越世纪的殖民进程与博物学构建,工业化与环境剥削,捕鲸、养虎与动物脱饲返野的复杂故事。正如满铁调查所的工作一样,最初的地域研究大都服务于殖民的需要,由此促成了很多现代学科包括地理学、博物学、人类学的产生。在艺术关联地域的当代实践中,重要的不仅是解殖的努力和对地域主体的召唤,去发明创造一种区别于全球化同质文化的“本土当代”(contemporary vernacular)语言,也是我们应该探索的方向。

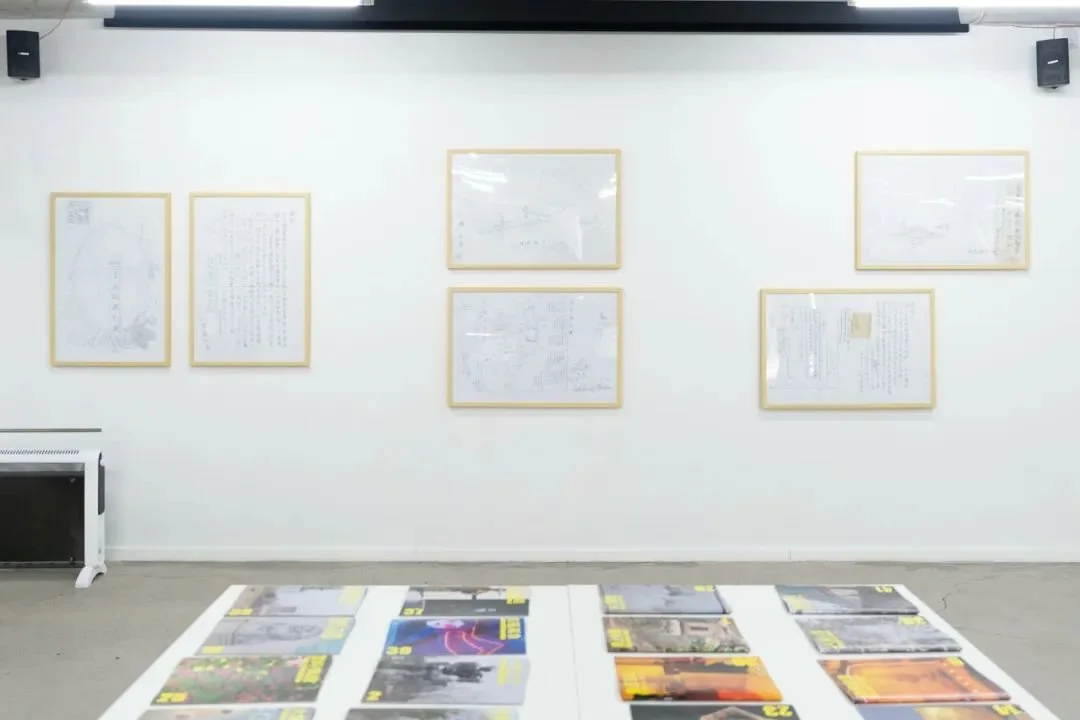

16. 展览

解域与再域

2025年5月13日-10月18日

东北亚艺术文献库,二道白河镇

在离开二道白河镇前往长春、沈阳和丹东进行田野走访的前一天,我们把东北亚艺术文献库的展览开放给公众以预约方式参观。展览包括了孙海霆、张晓、曾翰、刘传宏和梁琛的委任新作,李勇和张文智的现有旧作,以及以视频形式由观众点播观看的声音表演和影像作品,包括恩田晃的《延边磁带记忆》、颜峻和柳汉吉的《界面:牵引与排斥》、于渺的《额母宇宙》和《琥珀》、王拓的《烟火》和《通古斯》、耿军的《锤子镰刀都休息》、顾桃的《敖鲁古雅,敖鲁古雅》和《长白夜》以及张猛的《钢的琴》。

孙海霆,《满洲建筑档案》,2025,艺术微喷,纯棉硫化钡艺术纸,44×36 厘米,由东北亚艺术文献库委托创作。

张晓,《民间美学大观》东北特辑,2025,艺术家杂志,30x22 厘米,42期,由东北亚艺术文献库委托创作。

曾翰,《长白》,2025, 艺术微喷,古典圆网蚀版纸,98×42 厘米,由东北亚艺术文献库委托创作。

李勇,《这里的冬天也是春天》,A-04,A-12,B-03A,B-03B,B-08,C-02,2020,艺术微喷,木框,60x45 厘米,由艺术家提供。

刘传宏,《大同共和国》,2025,油画底稿六幅,铅笔和纸,76x53 厘米,由东北亚艺术文献库委托创作。

张文智,“自然博物馆”系列:《双子》,2024,纸本水墨、历史文献,88x172.5 厘米(画芯),207x177.5 厘米(装裱);《妈祖鱼》,2024,纸本设色、历史文献,96x179.2厘米;《鲸藤壶》,2024,纸本水墨,40x50 厘米;《印多霍斯兽》,2024,纸本水墨,20x30 厘米。所有作品由艺术家与 Art Labor画廊提供。

梁琛,《撮罗子:再设计的庇护所》,2025,户外装置,综合材料,5.4x5.4x5.4米,由东北亚艺术文献库委托创作。Photo: Qi Shaohui,© NAAA

17. 田野

满洲乌托邦:超现代主义历史建筑

讲解:梁琛,刘传宏

2025年5月14日

14:00-17:00 · 前满洲国八大部,前株式会社满洲映画协会,建国忠灵庙附中国第一汽车集团苏联援建工厂区

新京(长春)

日本在甲午战争中打败了大清,在日俄战争打败了俄国,收获了朝鲜、台湾和辽东半岛的殖民地,自明治维新建立起来的自信更加膨胀。不论是军部的野心家,还是京都学派的知识分子,都开始为日本帝国想象一种与欧洲不同的殖民统治,探索一种被命名为泛亚主义的另类现代性。这体现在满洲国的国都建设中便是一系列“帝冠式”和“兴亚式”官厅建筑的出现。在新京(今长春)的顺天大街(今新民大街)周边,分列着满洲国国务院以及它下辖的治安部、司法部、经济部、交通部、兴农部、文教部、外交部、民生部和综合法衙等,由牧野正巳、相賀兼介、石井達郎等日本建筑师设计,结合西式折衷主义与亚洲地域风格,被定义为“满洲新建筑”,而今天的研究者Edward Denison和Guangyu Ren则把这些建筑的风格命名为“超现代主义”(Ultra-Modernism)。对“八大部”历史建筑的走访由梁琛带领。

在新京时期,长春也建了不少日本神道教、佛教寺庙和武道馆建筑,包括满洲建国忠灵庙、东本愿寺满洲别院、神武殿等。东本愿寺满洲别院是日本在新京兴建的最大寺庙,信奉净土真宗,它的样式仿照京都东本愿寺,但多以现代混凝土取代木构件,台基为花岗岩,白墙分布着钟窗,有朱栏悬挑,歇山顶上覆铜板瓦,出檐舒展平远。我们到访时适逢维修工程结束,围挡撤下,得以就近参观。

成立于1937年的满洲映画协会,当时号称远东最大电影厂,其建筑遗存,包括办公楼、摄影棚、录音室、洗印间和道具场,如今改为长影旧址博物馆。馆内关于满映的内容非常有限,仅有两个展窗,简单介绍成立经过、两任理事长金璧东和甘粕正彦以及出产影片统计等,剩下空间全部用来展示长春电影制片厂的历史,特别以长影出产影片的编年式介绍为主。

18. 田野

共和国长子:苏联援建的东北工业

讲解:李之吉

2025年5月14日

9:00-12:00 · 中国第一汽车集团,长春

东北之所以被称为“共和国长子”,是因为中华人民共和国的重工业基地建设首先在这里出发。长影接收满映变成“新中国电影摇篮”只是电影工业的例子,最代表“长子”地位的则非长春一汽莫属。一汽全称中国第一汽车制造厂,1951年由苏联设计院进行工厂规划设计,1953年奠基由毛泽东题词,1956年建成投产并制造出新中国第一辆卡车(解放牌),1958年制造出新中国第一辆小轿车(东风牌)和第一辆高级轿车(红旗牌),此后一直为历届国家领导人生产制造红旗阅兵车,被称作 “中国汽车工业的摇篮”。1991年,一汽与德国大众成立合作公司,1997年改为股份公司上市,是东北国营企业改制后持续进行再工业化的例子之一。早期苏联援建的厂房和新建的厂史馆给我们再现了新中国工业的分娩时刻。

19. 田野

满洲乌托邦:超现代主义历史建筑

讲解:潘赫,于渺

2025年5月15日

14:00-17:00 · 前浪速广场日本建筑群,南满铁道株式会社旧址,松岛馆旧址,下野集团旧址

奉天(沈阳)

Mukden (Shenyang)

参观原满洲医科大学历史建筑群。这个旧址的前身是1907年满铁首任社长后藤新平建立的大连医院奉天分院。后藤新平学医出身,曾在甲午战争中为日军检疫,在台湾殖民地担任卫生官员,在满铁的职位让他极大地影响了满洲的城市规划和建设。他认为建设殖民地,最重要的是修建学校,其次是寺庙,然后是医院,只有这样人们才能长居久安。1911年,南满医学堂在大连成立,奉天分院改为医学堂附属医院。1922年南满医学堂由专科升格为本科,改名满洲医科大学,校址由大连迁至奉天附属医院所在地并进行扩建。满洲医科大学在1945年后被中国接收,1948年并入中国医科大学。目前保存下来的建筑包括本馆、附属医院本馆、礼堂、图书馆等,仍可看见当年花园式的疏朗布局。

参观沈阳大和旅馆(现辽宁宾馆)。大和旅馆是满铁于1907至1945年间在大连、旅顺、沈阳、长春、哈尔滨开设的高级连锁旅馆。沈阳的大和旅馆由小野木横井共同事务所委任从美国哥伦比亚大学学成归来的太田宗太郎设计,始建于1927年。旅馆共七层,有七十多间客房,设有酒吧、台球室、理发室等设施,大堂旋转大理石楼梯还铺有防滑牛皮。旅馆落成后成为满铁附属地及周边的最高建筑,也是沈阳乃至全中国最早的大型豪华宾馆之一。连锁经营的大和旅馆,与1934至1943年间投运的设有空调的亚细亚号超特急列车一起,成为当时的旅行者体验“满洲现代”的两个标配。

沈阳中山广场前身叫中央广场,始建于1913年,1919年改名浪速广场,1945年后改名为中山广场。其周边按顺时针方向环立着六个历史建筑,包括大和旅馆,建成于1929年;横滨正金银行,建成于1925年;奉天警察署,建成于1929年;三井洋行大楼,建成于1937年;朝鲜银行,建成于1920年;东洋拓殖株式会社,建成于1926年。广场中央的毛泽东雕像建成于1969年。在沈阳的城市漫步和历史建筑考察由潘赫和于渺带领,在和平区的目的地还包括了南满洲铁道株式会社总局本馆与附馆、下野集团旧址和松岛馆旧址。

20. 田野

西塔:异乡人的生与死

2025年5月15日

沈阳

沈阳西塔社区是宋念申教授的英文新书《一个东北社区中的空间、国家和日常》(芝加哥大学出版社,2025年)的研究主题。此书通过剖析西塔社区自清代至上世纪九十年代的空间结构变迁,呈现近三百年来地方、国家和东北亚格局的整体演变。西塔社区因靠近西塔延寿寺而得名。在清代,它是一个藏传佛教空间;在二十世纪初,它变成早期资本主义的铁路空间,同时由于大量朝鲜人被日军从朝鲜半岛征召至中国东北,一部分选择位于奉天商埠地的西塔落脚定居,加上朝鲜基督教会在此的活动吸引来越来越南多的朝鲜人口,这里目前已成了东北除延边自治州以外最大的朝鲜族聚居区;自上世纪九十年代开始,西塔逐渐发展成一个汇集朝鲜食品市场、餐馆和娱乐场所的热闹商圈,为社会观察和田野调查提供了充满活力的窗口与样本。

在西塔社区的一个僻静无人的角落,有一个遭遗弃的青石建筑物,占地不大,高约十米,主体呈八角形,正面凸出一个小圆柱体,上有十字透窿,屋顶覆盖着青铜鳞瓦,上有战盔造型的尖顶。这是沙俄政府为日俄战争中阵亡的俄国军人修建的“救世主战争纪念小教堂”,建成于1912年,日本人把它称为“露国忠魂碑”。1949年后,此处成为苏军烈士陵园,1995年陵园迁至北陵,它被沈阳市民政局殡葬服务中心用作仓库。它紧挨居民区,但少有人走动,与不远处朝鲜食品街的熙攘喧哗恰成对比。日俄战争虽过去了一百多年,但它对中国的影响是巨大的。战争因双方争夺中国东北而起,日本首次打败了一个西方强敌,因此加倍扩大了它的殖民胃口,坚定了要吞并满洲的信心。鲁迅因为在日本学医时看到为俄军作密探的中国人被处决的新闻影片,才决定弃医从文。战争对东北民众的波及也出现在端木蕻良的长篇小说《科尔沁旗草原》中。当年日军的随军药物在胜利后被命名为征露丸,多年后考虑到国际关系才改为正露丸,这就是今天还有人在使用的肠胃药喇叭牌正露丸。日俄战争遗址在旅顺有不少变成景点,沈阳的这个俄军纪念碑则不为人知。

21. 田野

边乡行脚

讲解:梁琛

2025年5月16日

14:00-17:00 · 断桥,溥仪行宫,丹国医院,鸭绿江美术馆

安东 (丹东)

鸭绿江断桥是丹东这个中朝边境城市游人必到的历史景点。这里有两座并列的桥,从鸭绿江上连接起朝鲜新义州和丹东,最早由日本朝鲜总督府铁道局发起建设,下桥建成于1911年,上桥建成于1937年。1950年朝鲜战争爆发,这两座桥成为中国人民志愿军越江作战的交通大动脉,遭到美国空军密集轰炸,其中下桥在1951年被炸断,丹东这边幸存下来的四孔残桥之后被称作断桥,作为战争遗址景点,同时也可让游人就近观看对岸的新义州。

在丹东历史研究团体铁笔山房的小涛带领下,我们走访了位于元宝山的丹国医院遗址。这里还保留着北欧风格的砖楼,虽然挂着省级文保牌,但因无人管理而颓败不堪。医院由丹麦基督教信义宗(又称路德宗)传教士安乐克(Soren Anton Ellerbek)创办于1906年,1949年后先后改为丹东市妇女儿童医院和丹东市第三医院,现处于空置废弃状态。丹麦信义会自1891年开始进入南满传教,在丹东设有六个教区,兴建了众多医院、学校、神学院、育婴堂和福音堂,造福当地人群,其中一些长期居住在此的传教士例如于承恩(Johannes Vyff)、郭慕深(Karen Gormsen)、聂乐信(Ellen Nielsen)和吴立身(Kaj Johannes Olsen)至今仍为当地历史爱好者所铭记。

位于浪头镇的“伪东行宫旧址”有两块市级文保碑(分别立于1996年和2005年),但根据铁笔山房的同仁考证,此处最早是满洲自动车制造株式会社(隶属于关东军在满洲国成立的国策会社满洲重工业开发株式会社)于1940年在浪头兴建的社员俱乐部,溥仪在1943年巡狩安东时,“御泊所”在日本安东领事馆,没有任何文献提及他到过浪头。1949年后这一地块归属空军某部,1990年代,原建筑被改建成名为“溥仪东行宫”的宾馆和夜总会,“东行宫”之说由此流行。此地现存状态为宾馆和夜总会停业解体之后的废墟,被一圈装有监视系统的铁皮围墙围挡。其“历史价值”,也许与溥仪行踪无关,而在于它反映了在中国进入市场化的社会转型初期,丹东旅馆娱乐业对满洲国历史的想象和演绎。如此看来,文保碑的定名用词不但没有问题,更可说灵活巧妙。

鸭绿江美术馆是本次“长白之春”项目最后一个田野目的地,由梁琛导览。美术馆位于鸭绿江中的月亮岛,距朝鲜仅600米,是目前唯一坐落在国境线上的当代美术馆。自2023年起,它每年仅举办一个展览,展期一年,作品与一年长时段之间必须建立合理性并达成互洽。正在展出的2024-2025年度展,包括了王鲁炎、王友身、赵亮和刘展四位艺术家。此外还有由梁琛策划的文献展,允许在已有展览中叠加新展览,从而使它变成一个有始无终、不断生长的展览。这种“允许失控、冲突、未知内容、未完成布展、去成败论、离场即在场、即时档案化和坚持连续时间性”的展览观念,把鸭绿江美术馆变成了当前艺术生态中罕见的实验场。

22. 后记

初探东北亚

欧宁

东北亚是个议题如此丰富的区域,此次“长白之春”的驻地研究只是一个起步的探索。我们撒下尽可能宽广的网,但不知会有怎样的渔获。我们会投入更多的时间,邀请更多的帮手,逐渐收窄搜索的范围,直到结果浮出水面。

我们之中有不少人都是这一区域的初涉者,因此特别珍视此次的共学机会。我们做好了移除自己过往习得的知识和经验的准备,空出了脑容量,等待这一区域新认知的覆盖。这是重新启动,是思想的解域与再域,也是学习生涯的“解我”与“再我”。

我们以二道白河镇的东北艺术文献库为原点,把此次活动分为两部分,一部分是驻地(on-site)的分享交流,另一部分是离开驻地(off-site)的田野旅行。田野旅行是在自然和社会环境中具身性的直接学习,而驻地的放映、表演、展览、分享、研讨、阅读则是通过别人进行经验性的间接学习。对于进入一个陌生的区域而言,这两者的结合也许是最快捷的学习方式。

在对东北亚进行学习研究的过程中,人人都是学生同时也是老师,此即所谓共学。我们由此结成了一个跨国族、多学科、持续增加新成员的共同体,不仅彼此互相学习,更要把学习转化为知识生产和艺术创作。在接下来的一年时间里,通过驻地研究产生的作品以及新邀约的写作,将会集结成一本出版物。同时,这次在驻地生成的小展览也会扩容并离开驻地到纽约展出。

在新书出版和纽约展览开幕之后,将是下一届“长白之春”的启动。期待2026年春天在长白山再见!

23. 附录 A

有声的东北:十八轨田野录音

欧宁

2025年4月4日-5月8日

延边,长春,四平,沈阳,丹东,哈尔滨

闭上眼睛,你听得到喷涌的水源、欢腾的河流、动物回归的森林、万物争春的生境,这说明掠夺自然的发展模式已得到遏制,而停伐木材、国营林场工人下山就业、严格的生态保护区划定执行,让山林从人类中心主义的压力下得到解放。东北经历了工业化和去工业化,除了部分重要生产要素继续保留并进行再工业化之外,文旅化在白山黑水中衍成时代大潮。民间发明家们为家庭作坊和街头商贩送上成本低廉的自动化机器,它们发出的铮铮之声,为历史街区的旅游商圈和广阔农村的信仰产业加倍放大了喧闹的音量。同文共言的族群,虽然被历史和国界分隔离散在东北亚各地,但一旦见面即可在瞬间实现无障碍的交流。他们的语言我们不懂,但听来却如音乐般美妙。从朝鲜半岛和关内投奔而来的人们,在经历解域与再域之后,他们繁衍的后代已经长成今天的本地人。异乡与故乡在漫长岁月中的悄然转换,也许是有人在长春某个社区广场吹奏《人说山西好风光》的原因吧。

在 Soundcloud 上 聆听

Northeast Asia Art Archive Library, Erdaobaihe Town, 2025. © Ou Ning

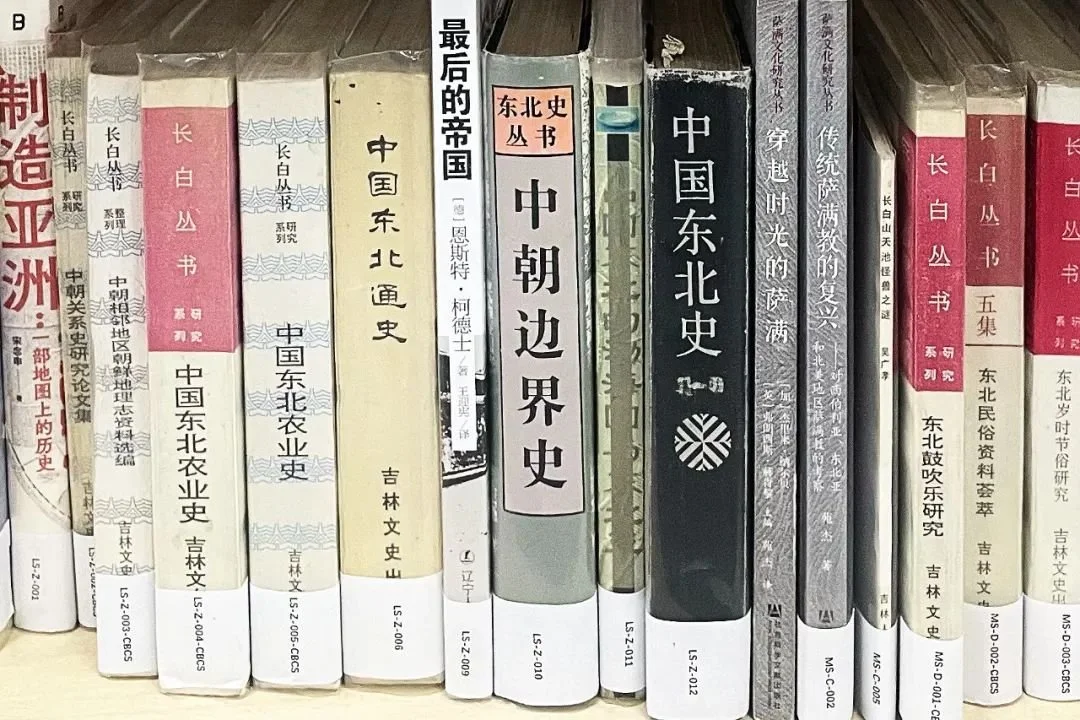

23. 附录 B

精选书目

张凤台《长白汇征录》;刘建封《长白山江岗志略》;李廷玉《长白设治兼勘分奉吉界线书》(吉林文史出版社,1987年)

安龙祯、孟昭秋整理,《刘大同集》(吉林文史出版社,1993)

黄甲元,《长白山区开发史稿》(吉林文史出版社,1992)

李健才、衣保中,《东疆史略》(吉林文史出版社,1990)

李澍田、宋抵、乔钊、胡维革编,《韩边外》(吉林文史出版社,1987)

刁书仁、衣兴国、陈见微、李善洪编,《中朝相邻地区朝鲜地理志资料选编》(吉林文史出版社,1996)

张博泉,《箕子与朝鲜论集》(吉林文史出版社,1995)

杨昭全,《朝鲜三一运动史稿》(吉林文史出版社,1993)

李花子,《明清时期中朝边界史研究》(知识产权出版社,2011)

李花子,《清代中朝边界史探研:结合实地踏查的研究》(中山大学出版社,2019)

宋念申,《制造亚洲:一部地图上的历史》(广西师范大学出版社,2024)

宋念申,《发现东亚》(新星出版社,2024)

高乐才,《日本“满洲移民”研究》(人民出版社,2000)

高乐才,《近代中国东北移民研究》(商务印书馆,2010)

李晓东、李正吉编,《东北亚近代空间的形成及其影响》(秀威出版,2022)

朴正吉,《密林寻踪:野生动物观察笔记》(人民邮电出版社,2021)

顾桃,《敖鲁古雅·敖鲁古雅》(北京联合出版公司,2022)

胡冬林,《山林笔记》(时代文艺出版社,2020)

弗·克·阿尔谢尼耶夫,《在乌苏里的莽林中》(西蒙译,广西师范大学出版社,2021)

罗安清,《末日松茸:资本主义废墟世界中的生活可能》(八旗文化,2018)

林树山、姚凤编,《西伯利亚民族学文集》(吉林文史出版社,1997)

苑杰,《传统萨满教的复兴:对西伯利亚东北亚和北美地区萨满教的考察》(社会科学文献出版社,2014)

杰里米·纳尔贝、弗朗西斯·赫胥黎编,苑杰译,《穿越时光的萨满:通往知识的五百年之旅》(社会科学文献出版社,2017)

刘小萌与定宜庄,《萨满教与东北民族》(吉林教育出版社,1990)

石光伟、刘厚生,《满族萨满跳神研究》(吉林文史出版社,1992)

刘桂腾,《鼓语:中国萨满乐器图释》(上海音乐出版社,2018)

李来璋,《东北鼓吹乐研究》(吉林文史出版社,1994)

端木蕻良,《科尔沁旗草原》(人民文学出版社,1981)

萧红,《呼兰河传》(译林出版社,2023)

梁山丁,《绿色的谷》(春风文艺出版社,1987)

尹东柱著,全勇先、全明兰译,《数星星的夜:尹东柱的诗》(江苏凤凰文艺出版社,2021)

大久保明男,《伪满洲国的汉语作家和汉语文学》(北方文艺出版社,2017)

大久保明男、冈田英树、西原和海、代珂、牛耕耘编,《伪满洲国日本作家作品集》(北方文艺出版社,2017)

崔一、吴敏编,《伪满洲国朝鲜作家作品集》(北方文艺出版社,2017)

王亚民、杜晓梅、巴莉雅编,《伪满洲国俄罗斯作家作品集》(北方文艺出版社,2017)

迟子建,《东北故事集》(人民文学出版社,2024)

双雪涛,《飞行家》(广西师范大学出版社,2017)

班宇,《冬泳》(上海三联书店,2018)

阅读更多 >>

张凤台《长白汇征录》;刘建封《长白山江岗志略》;李廷玉《长白设治兼勘分奉吉界线书》(吉林文史出版社,1987年)

安龙祯、孟昭秋整理,《刘大同集》(吉林文史出版社,1993)

黄甲元,《长白山区开发史稿》(吉林文史出版社,1992)

李健才、衣保中,《东疆史略》(吉林文史出版社,1990)

李澍田、宋抵、乔钊、胡维革编,《韩边外》(吉林文史出版社,1987)

刁书仁、衣兴国、陈见微、李善洪编,《中朝相邻地区朝鲜地理志资料选编》(吉林文史出版社,1996)

张博泉,《箕子与朝鲜论集》(吉林文史出版社,1995)

杨昭全,《朝鲜三一运动史稿》(吉林文史出版社,1993)

李花子,《明清时期中朝边界史研究》(知识产权出版社,2011)

李花子,《清代中朝边界史探研:结合实地踏查的研究》(中山大学出版社,2019)

宋念申,《制造亚洲:一部地图上的历史》(广西师范大学出版社,2024)

宋念申,《发现东亚》(新星出版社,2024)

高乐才,《日本“满洲移民”研究》(人民出版社,2000)

高乐才,《近代中国东北移民研究》(商务印书馆,2010)

李晓东、李正吉编,《东北亚近代空间的形成及其影响》(秀威出版,2022)

朴正吉,《密林寻踪:野生动物观察笔记》(人民邮电出版社,2021)

顾桃,《敖鲁古雅·敖鲁古雅》(北京联合出版公司,2022)

胡冬林,《山林笔记》(时代文艺出版社,2020)

弗·克·阿尔谢尼耶夫,《在乌苏里的莽林中》(西蒙译,广西师范大学出版社,2021)

罗安清,《末日松茸:资本主义废墟世界中的生活可能》(八旗文化,2018)

林树山、姚凤编,《西伯利亚民族学文集》(吉林文史出版社,1997)

苑杰,《传统萨满教的复兴:对西伯利亚东北亚和北美地区萨满教的考察》(社会科学文献出版社,2014)

杰里米·纳尔贝、弗朗西斯·赫胥黎编,苑杰译,《穿越时光的萨满:通往知识的五百年之旅》(社会科学文献出版社,2017)

刘小萌与定宜庄,《萨满教与东北民族》(吉林教育出版社,1990)

石光伟、刘厚生,《满族萨满跳神研究》(吉林文史出版社,1992)

刘桂腾,《鼓语:中国萨满乐器图释》(上海音乐出版社,2018)

李来璋,《东北鼓吹乐研究》(吉林文史出版社,1994)

端木蕻良,《科尔沁旗草原》(人民文学出版社,1981)

萧红,《呼兰河传》(译林出版社,2023)

梁山丁,《绿色的谷》(春风文艺出版社,1987)

尹东柱著,全勇先、全明兰译,《数星星的夜:尹东柱的诗》(江苏凤凰文艺出版社,2021)

大久保明男,《伪满洲国的汉语作家和汉语文学》(北方文艺出版社,2017)

大久保明男、冈田英树、西原和海、代珂、牛耕耘编,《伪满洲国日本作家作品集》(北方文艺出版社,2017)

崔一、吴敏编,《伪满洲国朝鲜作家作品集》(北方文艺出版社,2017)

王亚民、杜晓梅、巴莉雅编,《伪满洲国俄罗斯作家作品集》(北方文艺出版社,2017)

迟子建,《东北故事集》(人民文学出版社,2024)

双雪涛,《飞行家》(广西师范大学出版社,2017)

班宇,《冬泳》(上海三联书店,2018)

*本文所有纪录图片除特别注明外全部由ASTUDIO团队杨磊与吕伟康拍摄,版权归东北亚艺术文献库所有。